Предыдущие части 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8

А.Капенгут, 2012

В январе 1983 года очередную Спартакиаду БССР провели в райцентре Солигорск, известном калийным комбинатом, и мы с интересом спустились на экскурсию в шахту, своим простором резко отличающуюся от угольных. Запомнилась встреча с местными любителями. Незадолго до лекции газета «Правда» напечатала интервью с М. Ботвинником. Ключевой тезис – шахматы в СССР приходят в упадок. Я воспользовался представившейся возможностью и развил тему. Потом Каменецкий рассказал, что председатель парткома написал возмущенное письмо в ЦК КПБ и его приглашали разбираться. Этот эпизод понятен только жившим в советское время, и дополняет рассказ об аналогичных выступлениях из предыдущей главы.

Как передышку от «трудов праведных» воспринял очередной чемпионат ВЦСПС Отсутствие практики сказывалось, и я стартовал с серии в 12 ничьих, причем в упорной борьбе. Однако, выиграв на финише 3 встречи, получил бронзовую медаль. Впереди оказались Эдик Розенталис, его родителей я знал еще в 60-х, и Гриша Кайданов , ныне один из ведущих тренеров в США..

В августе 1983 г. в программе 8-й Спартакиады народов СССР наша сборная жила в одной из гостиниц ВДНХ, и, с Анлреем Ковалёвым, мы ходили на прогулку перед партией в Ботанический сад, сокращая путь через дырку в заборе. В какой-то день она оказалось заколоченной, но в обход идти не хотелось и, «ничтоже сумняшеся», я стукнул ногой по прибитой кое-как доске и мы забрались в необычно пустынный на этот раз уголок парка. Ларчик раскрывался просто – нас повязали и доставили в отделение. Отделались лёгким испугом.

За 20 лет участия в командных первенствах страны я впервые увидел ситуацию, когда одного из фаворитов – Россию, наша полуфинальная группа отправила во второй финал.

В первом же туре подспудные трения в нашей команде привели к взрыву – старший тренер Юферов на собрании команды отказался помогать с моей тяжёлой отложенной против Азмайпарашвили , ехидно заметив, что не хочет бессмысленно тратить ночь на безнадёжную позицию. При долгом доигрывании после бессонного анализа я добился ничейной позиции, но сил не хватило, и я подставил ладью. На очередном собрании, вместо извинений, я услышал от тренера упрёк в дурацком проигрыше, поддержанный частью команды. 8 лет подковёрной дискриминации, наконец, вылезли наружу.

Пару слов об эволюции отношений со старшим тренером. Когда через год после смерти А.П. Сокольского я организовывал мемориал и приглашал гастролеров, то в первую очередь позаботился о представителе группы советских войск в Германии (ГСВГ), по спортивному принципу приписанной к БССР. Незадолго до турнира там на штатной должности свердловский мастер Сергей Юферов сменил чемпиона республики 1970 года Виктора Желяндинова. Через год на шахматной Олимпиаде СССР он на 5-й доске показал лучший результат в нашей команде. Вскоре Юферов окончил работу по контракту в ГСВГ, а мы были заинтересованы удержать его в Белоруссии. В то время Советский Союз охватило поветрие картотек. Я убедил Болеславского, что при нашем отставании, как минимум, на 10 лет от соседей, необходимо догонять, и он договорился с директором клуба Рокитницким о работе над картотекой. Количество экземпляров периодики возросло втрое, а Сережа резал и клеил карточки, когда клуб пустовал. Конечно, мне пришлось потратить немало времени, чтобы научить его тонкостям этой работы.

В начале 1975 г. смущённый ИЕ попросил помочь организовать для своей дочки Тани (будущей жены Бронштейна) контакт с моим приятелем в то время Серёжей Юферовым.

Бронштейн с женой

Я не мог ему отказать – к концу совместного занятия, как бы случайно, дочка зашла в кабинет и, слово за слово, пригласила нас в свою комнату посидеть поболтать за бутылкой сухого. Весной по время сбора на Рижском взморье жена Болеславского умудрилась огорошить Серёжу ближайшим приездом Тани “к нему”. Сказать, что он был напуган, мало – одним словом, она “из Савла сделала Павла”. Серёжа знал, как Купрейчик тяготился ведущей ролью Болеславского в белорусских шахматах, и они написали совместное заявление в ШВСМ, отказываясь заниматься у ИЕ.

В последующие годы Юферов был основным конкурентом на чемпионатах республики. Как-то он бросил мне запомнившуюся фразу: «Между нами разница в цвет». Потом расшифровал: «Когда у меня белые, шансы равны». Однако, несмотря на охлаждение, отношения оставались корректными и я не ожидал такой агрессии.

В важном для попадания во второй финал матче с Эстонией в партии с Неем я продемонстрировал новый план в остром варианте французской защиты. Хотя я и прокомментировал встречу в “Шахматы в СССР” за 1983г. №11 стр.4, а в “Mega Database 2025” около 500 партий последователей, ни в одной из кучи книг, широко освещающих этот вариант, не увидел ссылки на свою игру.

Я уже рассказывал, как в начале 70-х мне понадобилось создать картотеку спартаковцев – кандидатов в мастера. После очередных перевыборов, по-моему, в 1972 году, я заменил Диму Ноя во главе квалификационной комиссии и расширил документацию на всю республику. Прошли годы и число кандидатов в мастера перевалило за 200. Естественно, каждый из первой десятки мог дать сеанс с часами арьергарду.

Тут же вспомнился один из таких сеансов, который я давал в ДЮСШ №11 12 сильнейшим кмс (без Гельфанда) примерно в 1983-4 годах. Из известных фамилий могу назвать братьев Атласов и Сагальчиков. Играл серьезно, расслабляясь только со своим сыном и, как результат, только ему проиграл, обыграв остальных. Ребята начали над ним подтрунивать: « Тебе отец нарочно проиграл». Через какое-то время на юношеском первенстве ЦС «Спартак» Марик выиграл у Гаты Камского, а потом стал серебряным призером чемпионата республики, завоевав путевку на первенство СССР 1985 года в Юрмале, выигранное Борей Гельфандом.

Марик

Вернемся к квалификационной комиссии. Где-то во второй половине 70-х в республиканскую федерацию пришел пакет от Анатолия Андреевича Иванова, ведущего специалиста одного из вычислительных центров Донецка. Энтузиаст шахмат, с 1972 года он разработал свою систему рейтингов и прислал нам обсчеты доступных ему белорусских турниров. В то же время, секретарь всесоюзной квалификационной комиссии Э.Л. Дубов (дедушка будущего чемпиона мира по блицу) разрабатывал свою систему и вел обсчет поступающих к нему соревнований со всего Союза. Поэтому для популяризации своей АА обращался к республикам. Конечно, для мастеров, не успевших толком привыкнуть к рейтингам Эло, любая новая система была ни к чему.

ЦШК был вынужден смириться с Эло, но все же адаптировал нововведение ФИДЕ. Не случайно, количество турниров посланных в ФИДЕ для обсчёта не превышало 8, установленного международной федерацией бесплатного лимита, рационального для небольших стран, но не для лидера мировых шахмат. Наши чиновники этим виртуозно пользовались, сделав лимит священной коровой. Можно только догадываться, по какому принципу они отбирали эти турниры. Эдик Гуфельд мне как-то рассказывал, как, заинтересовав гостренера, ответственного за подачу материалов в ФИДЕ, удалось избавиться от обсчёта турнира, где он сыграл неудачно.

Поэтому второй эшелон советских шахмат оказался в ситуации, когда из 7-10 ежегодных турниров на обсчет попадал один, от силу два. Естественно, их рейтинги не могли претендовать на объективность, что не просто было объяснить остальному миру.

В итоге я заинтересовался возможностью дифференциации уровня кандидата в мастера, с идеей в далекой перспективе применять рейтинг для установления нормы КМС в турнирах. Была достигнута договоренность с АА. Мы посылали ему таблицы турниров, начиная с нормы кандидатского балла, а получали их обсчитанными. Сводные листы поквартально вывешивались в клубе. Большой объем работы лежал в разное время на членах квалификационной комиссии Д. Ное, Ю. Кулаге и В. Щербицком.

С выходом долгожданного журнала «Шахматы, шашки в БССР» начали регулярно печататься списки КМС с указанием рейтинга по системе Иванова. Несколько лет это нововведение лишь способствовало популярности издания, однако Купрейчик, ставший в 1987 году редактором, запретил печатать информацию квалификационной комиссии. Кому он сделал хуже?

Вспоминается один эпизод. В середине 80-х возвращаемся с очередного матч-турнира столиц Прибалтики и БССР в одном купе с Витей и Русланой, женой гостренера Мочалова. В далекие 59-60 гг. она играла со мной на командных первенствах страны среди юношей вместе с Тамарой Головей и Наташей Зильберминц. С тех пор они поддерживали дружеские отношения вплоть до отъезда Наташи с мужем – первым тренером Бори Гельфанда, в 1980 году в США.

Н.Зильберминц, Э.Зелькинд, А.Капенгут, Т.Головей за ход до сдачи Анандом 7-й партии в матче с Гельфандом Москва 2012

В те времена поддерживать переписку с эмигрантами было рискованно, но мне после «Доктора Живаго» было уже не страшно. Наша давняя подруга начала расспрашивать, как Эдик с женой устроились. В солидном подпитии Купрейчик, отогнув большой палец в мою сторону, пробурчал: «Еще не все уехали». Воистину, «Что у трезвого на уме, у пьяного на языке».

Вскоре состоялся очередной Мемориал Сокольского , традиционная формула для установления денежных призов требовала участия не менее 14 гроссмейстеров и мастеров, но только 2 кмс – победителей отборочных пирамид федерации шахмат БССР и Белсовета “Спартака”, который финансировал турнир. У всех на слуху блестящая победа 15-летнего Каспарова в этом состязании в 1978 г., с которой обычно начинается его послужной список. К слову, во многих книгах Гарик пишет, что его допустили к участию только благодаря просьбе М. Ботвинника. К нашему позору, помогло не это обращение к людям, имеющим отдалённое представление о личности автора письма, а разрешение зам. Председателя Спорткомитета СССР Ивонина, позволяющее бухгалтерии позиционировать Каспарова как мастера, чтобы его участие не отразилось на выдаче денежных призов. Поскольку я сам занимался этим оформлением, то очередной легенде должен быть положен конец, хотя Гарик, я думаю, просто не знал этих деталей.

Боря повторил успех 13-го чемпиона мира в том же возрасте. Однако победителю XIII Мемориала, намного перевыполнившему предполагавшуюся норму, ответственный секретарь квалификационной комиссии Федерации шахмат СССР Э. Дубов больше года торпедировал присвоение звания мастера, ибо в среднем рейтинге турнира не хватало до установления нормы 0,8 единицы. Надо отдать должное А. Быховскому , благодаря которому звание все же было присвоено. Интересно, что двумя годами ранее он предвидел аналогичную ситуацию, наблюдая за игрой Гельфанда на отборочном к чемпионату мира среди кадетов (Сочи, 1982).

Капенгут и Анатолий Быховский

Борин отец в своей книге пишет: “Григорий Серпер рассказал мне, что был уверен в поездке во Францию, так как он занял в чемпионате СССР [1984] второе место, вслед за Дреевым. [который имел персональное приглашение как предыдущий чемпион Европы] Григорий спросил Бориса, какой подарок он хотел бы иметь из Парижа. Борис посоветовал ему не торопиться брать заказы. Вскоре выяснилось, что во Францию должен поехать победитель матча Иванчук – Комаров. Тренер Серпера Сергей Тимофеевич Пинчук позвонил из Ташкента в Москву. Как компромисс он предложил провести матч трех с участием Серпера.

Окем 1988. Б.Гельфанд, Л.Джанджгава, Г.Серпер, А.Капенгут, переводчик Мартин, С.Матвеева

Старший тренер юношеской сборной СССР Анатолий Авраамович Быховский ответил: «А вдруг Серпер опять выиграет». Однако с приходом Горбачева обстановка в стране начала меняться, и остается радоваться, что Боря не родился на несколько лет ранее.

Боря с карманными шахматами

После Мемориала я начал доказывать Гельфанду, что его новый уровень требует других подходов. В частности, пытался объяснить, что при встречах с гроссмейстерами и мастерами на уровне отборочного турнира к чемпионату СССР надо иметь в репертуаре бронебойные системы за черных. Из опыта работы с Талем я извлек, что наиболее надежным дебютом в то время была система Бондаревского – Макагонова, что вскоре доказали матчи Карпов – Каспаров. Однако он считал, успешная практика староиндийской не требует таких волевых решений. Это был наш первый творческий конфликт. Боря, скрепя сердце, начал изучать, а потом и применять эту систему. Я не был на 100% уверен в своей правоте, поэтому спустя несколько лет бальзамом на душу прозвучало:” Спасибо, что вы заставили это играть”. Правда, через еще несколько лет, будучи претендентом, он опять назвал это решение ошибочным, но “дорога ложка к обеду”.

Гельфанд играет со своим другом будущим чемпионом Мира по версии ФИДЕ Сашей Халифманом

Насколько глубоки наши анализы того времени можно судить по широко известной партии Шабалов-Гельфанд, Бермуды, 2004, где Боря пожертвовал ферзя в системе Найдорфа. Жаль, что он не отметил в своих примечаниях 20-летний возраст новинки!

Безусловно, мы продолжали детально анализировать сыгранные партии, обращая особое внимание на выход из дебюта. Порой это давало и практический эффект. Как-то Боря проиграл А. Дрееву черными в ферзевом гамбите. При домашней подготовке мы нашли очень сильный 17-й ход. Следующая партия между ними была своеобразным психологическим этюдом, и соперник попался. Эта ситуация помогла нам глубже заняться моделированием мышления партнеров. Я делился опытом поведения в нестандартных ситуациях, творческими портретами белорусских мастеров, что помогло Гельфанду выиграть не только Мемориал, но и два последующих чемпионата БССР среди мужчин.

В упомянутом интервью Боря сказал: “… при подготовке к партии мы с Капенгутом составляли психологический портрет соперника. Он мне объяснял, что этот мастер один тип позиций любит, в дебюте он так реагирует на новинку, может, есть смысл его удивить… А этот – играет свои схемы, поэтому стоит как-то приспособиться к нему… Все это помогало понять психологию игры, и сейчас помогает тоже. С каким бы я соперником не собирался играть, я внимательно просматриваю партии, пытаюсь понять, в каких ситуациях соперник лучше действует, в каких хуже. И это также приводило к мысли самому быть универсальным шахматистом. Чтобы использовать слабые стороны соперников, ты должен сам уметь делать на хорошем уровне всё. И вот над этим мы работали. Ещё Альберт Зиновьевич призывал в любой позиции искать нестандартное позиционное решение. Это был его конёк, он любил и сам, если мы посмотрим его партии, искать такие нестандартные подходы. Вот над чем мы работали, что формировало мой стиль игры, отношение к шахматам”.

После очередного конфликта на федерации было принято решение о поквартальном согласовании графика с гостренером Е. Мочаловым, но иногда и это не помогало защитить Борю от произвола. В 1984г. Председатель тренерского совета В. Купрейчик накануне Спартакиады БССР собрал заседание, которое не созывалось годами (или меня на него не приглашали, хотя в составе я всегда числился) и провел решение, обязывающее Гельфанда на другой день после возвращения с очередного турнира играть за команду Минска, ибо многие мастера отказались от мероприятия, нужного лишь спортивным функционерам. Мочалов лишь, кисло улыбаясь, сказал: “Значит, мы с тобой ошибались”.

В 1984 г. я был заявлен для участия в Кубке СССР в Киеве на третьей доске за “Спартак” после Ваганяна и Рашковского. Однако Управление шахмат Спорткомитета запретило мне участие во всесоюзных соревнованиях из-за возраста – старше 35 лет допускались только обладатели международных званий. Пришлось полностью переключаться на тренерскую работу.

На чемпионат СССР среди юношей 1985г. в Юрмале помимо Гельфанда, я также готовил к партиям будуших гроссмейстеров Илью Смирина и Гену Сагальчика. Последний, как-то, через 30 лет в США напомнил мне вариант защиты двух коней, где, применив в Латвии мое усиление, Гена выиграл черными.

Боря с призом

Выиграв решающую партию у В. Иванчука, отставшего на пол-очка, Боря получил золотую медаль. В своей статье в “Шахматы, шашки в БССР” он написал: “Двадцать лет назад на аналогичных соревнованиях в Риге победу одержал мой тренер А. Капенгут. Я рад, что мне удалось оправдать надежды белорусских любителей шахмат и повторить этот успех”.

В “64” #6 за 1985 г. была напечатана моя статья об этом турнире “Проблемы поставлены“. Вот фрагмент:” …Борис глубоко предан шахматам, работоспособен. Хорошая память в сочетании с систематическим подходом позволяет ему без труда усваивать гору информации. А ведь это одна из основных проблем при работе с юными шахматистами! Их зачастую захлестывает поток свежей литературы, без которой, к сожалению, не обойтись. При этом надо заметить, что на регулярных индивидуальных занятиях дебюту мы уделяем минимум времени. После очередных соревнований корректируем план работы на ближайшие месяцы, обсуждаем перспективы. Естественно, «под микроскопом» анализируем все сыгранные партии с акцентом на негативные моменты. Сейчас, например, на повестку дня встала проблема повышения качества анализа, очень острая, на мой взгляд, в юношеских шахматах. Большой процент партий ребята играют вообще без откладывания, а на любом серьезном состязании отложенные позиции – «хлеб» наставника, что не стимулирует их самостоятельной аналитической работы”.

К слову, на турнире я обратил внимание на А. Широва. Поговорив с его отцом, я добавил в статью: “ …Одаренный 12-летний рижанин уже в прошлогоднем первенстве набрал 50 процентов, так же, как и В. Акопян. Но если 13-летний бакинец под руководством вдумчивого тренера А. Моргулева сделал заметный шаг вперед и попал в десятку, то представитель хозяев явно топчется на месте. Складывается впечатление, что Федерация шахмат Латвии расточительно относится к молодым талантам, если не взяла под контроль подготовку мальчика, так рано обратившего на себя внимание”. Прочитав эти строки, всемогущий Председатель Федерации шахмат Латвии В. Канеп распорядился о его переводе в группу В. Багирова, что дало мощный толчок к росту будущего претендента.

В советское время внимание прессы могло устранить многие административные препятствия на пути к совершенствованию, и я надеялся, что эта статья поможет нам и в Минске, поэтому дописал: “ У Гельфанда неуклонно снижается интенсивность игры (1981-й 107 партий, 1982-й 92, 1983-й 71, 1984-й 58). Однако при этом ощущается нехватка сильных турниров. В прошлом году потерян полуфинал чемпионата СССР среди мужчин, совпавший по срокам со Спартакиадой школьников; в этом году он накладывается на юношеские игры. Проблема календаря болезненна для большинства юных шахматистов. Значительный процент партий приходится на различные командные соревнования, во многих случаях это встречи с партнерами, значительно уступающими по классу. С воспитательной точки зрения это порой необходимо, однако трудно отличить, когда лозунгом «честь коллектива» прикрывается честь мундира!”

После триумфа нас принимал зампредседателя Спорткомитета БССР. Мне случайно попалась на глаза “объективка”: “… с 1984г. (ранее эпизодически) занимается у А. Капенгута”. Эта ситуация напомнила, как в том же 1984 г. гостренер Спорткомитета БССР Е. Мочалов отказался присваивать мне 2-ю (!) тренерскую категорию, и только работа в группе подготовки А. Карпова к матчам с Г. Каспаровым, позволила вернуть первую категорию, которая к этому времени была у меня около 10 лет.

После окончания школы, Л. Бондарь уговорил Борю поступать в институт физкультуры, но прием в тот год был только на заочное отделение по …шашкам, однако, на следующий год, он смог перейти на шахматную специализацию. При этом по многим соображениям ему надо было устроиться на работу. Помог директор ДЮСШ, где я работал старшим тренером, В. Высоцкий, взявший Борю на полставки.

Как я уже писал в предыдущей главе, в эти годы много времени отнимала подготовка к публикации различных вариантов моих исследований Модерн Бенони.

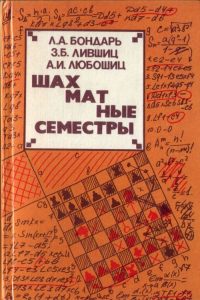

Как досадный казус, вспоминаю историю выхода «Шахматных семестров». В конце 70-х Саша Любошиц, отдыхая в Сочи, познакомился с директором «Вышэйшай школы», который предложил издать книгу по шахматам, слегка адаптированную к тематике издательства. Дополнительный заработок привлекал, но мой друг совершенно не представлял, на что он подписался. Подозреваю, в его намерения входило желание покрасоваться на обложке со мной, при этом само собой подразумевалось, что я ее всю напишу. Конечно, я сразу объяснил, что у меня работы «выше крыши» и предложил соавтором Леню Бондаря. Я искренно хотел, чтобы мои друзья что-то написали, пришлось обрисовать свое видение будущего произведения, воплотившееся в подписание договора с издательством в качестве специального редактора. Однако пунктира оказалось недостаточно, и пришлось не только составить детальный план, но и намечать конкретные позиции для очередной главы. Леня приходил ко мне как на работу, но при этом надо отметить, что он искренно был благодарен. Месяцы шли, а Саша за работу так и не брался, а через год вообще категорически отказался, но без него директор мог зарубить книгу. Для спасения Лениного труда мы пригласили в соавторы Зяму Лившица, который начал требовать от меня как спецредактора такого же участия, как и с Леней. Конечно, надо было все бросить, но мне было неудобно перед Сашей, которого я подбивал на эту авантюру и перед Леней, с горем пополам написавшего свою часть. В итоге я потратил времени на эту книгу в несколько раз больше, чем требовалось для написания самому.

Шахматные семестры

В предыдущей главе я рассказывал, как мне пришлось обратиться за рецензией на «Индийскую Защиту» к заслуженному тренеру СССР, тренеру-секунданту чемпиона мира Зайцеву. Игорь охотно согласился, но не захотел подписывать готовый текст, а, затребовав рукопись, с интересом её изучил, естественно, с превосходным отзывом.

Книга была сдана в набор, а спустя год тренер чемпиона мира приехал ко мне в Минск с просьбой предоставить ему возможность опять почитать возвращённую рукопись с учётом подготовки к предстоящему матчу. Попутно выяснилось увлечение Игоря историей. У меня от отца осталось несколько сот изданий 40-50-х годов с вкраплениями довоенных. Каждый приезд Зайцев увозил по паре чемоданов книг.

Его профессиональный интерес вызвала моя, одна из лучших в стране, дебютная библиотека. Все гонорары за теоретические материалы, напечатанные на Западе, я тратил на книги по шахматам (и живописи), причем заказывал, в первую очередь, нужные для подготовки “Chess player” и “New Chess player”, “Tournament Chess”; а с 1984 г. и “New in Chess”, а также дебютные монографии, которые презирались истинными коллекционерами, ибо они быстро устаревали. К слову, Игорь попросил у меня свежий выпуск “Tournament Chess” для своего босса и, конечно, это кануло в Лету.

Игорь Зайцев и А. Капенгут в Москве 2012 между турами блиц-турнира

По ходу разговоров Игорь сделал предложение лично рекомендовать Толе к матчу одну из систем Модерн Бенони за белых. При этом он подчеркнул, что Карпов очень не любит платить, но готов использовать свой авторитет в правящей элите для решения проблем.

У меня назрели две. Гостренер БССР Мочалов не только отказывался завизировать первую тренерскую категорию, которая была у меня к этому времени свыше 10 лет, но даже ставил под вопрос вторую. Кстати, когда Толя попросил зампредседателя Спорткомитета СССР об этом, тот, посмотрев документы, спросил: ”А почему не высшую? У него хватает.”

Другим вопросом, мучившим меня, было отлучение от всесоюзных соревнований шахматистов старше 35 лет, не имеющих международных званий. Выше я уже рассказал об этом. 10 с лишним лет назад я выполнял норму международного мастера, но мои документы не послали на конгресс ФИДЕ. Неплохо было бы восстановить справедливость. Забегая вперёд, могу сказать, что Карпов дал поручение Батуринскому поднять этот вопрос на Президиуме федерации, и, как рассказал Авербах, никто не возражал, но за давностью лет решили не подавать документы в ФИДЕ вновь. Пришлось выполнять повторно, но лишь когда открылись границы.

Во время первой поездки в Москву сбор был на хоккейно-футбольной базе в Новогорске, олимпийского корпуса ещё не построили. Как-то Карпов с Крыловым (тренер по ОФП) поехали играть в теннис, наше занятие намечалось в городе, и я воспользовался этой оказией. Прощаясь у кортов, произнёс: “Буду у тебя около семи”, на что Толя подчеркнул: “Жду тебя без пятнадцати семь”.

Слоняясь в ожидании назначенного времени недалеко от его дома во Вспольном переулке, я зашёл на ул. Качалова (ныне Малая Никитская) в букинистический магазин иностранной литературы. Каждый приезд в столицу я старался побывать там – не столько приобрести что-нибудь, сколько посмотреть на обилие всевозможных альбомов по живописи (по шахматам почти ничего интересного там не бывало). Эта традиция тянулась ещё с моей первой поездки в Москву 15-летним юнцом, когда магазин был на ул. Герцена (ныне Большая Никитская) и я держал в руках 12-томный дебютный труд Эйве, но средств не хватало, и прямо из моих рук его купил интеллигентного вида мужчина средних лет, в котором спустя несколько лет я узнал Бейлина, который, как оказалось, жил рядом.

Зайдя ровно в назначенное время, я взахлёб начал рассказывать Толе о только что увиденном фолианте «Божественной комедии» с гравюрами Густава Доре за неподъёмную для меня цену 900 руб., но, по-моему, это было не так дорого.

«Божественная комедия» с гравюрами Густава Доре

Чемпион мира тут же начал звонить в магазин, но, к сожалению, её уже увели. Мы несколько раз менялись альбомами, но, если я называл официальную цену, то Толя – рыночную. Для последнего “обмена” я привёз французский том Хаима Сутина (тогдашний сосед по комнате в гостинице «Спорт» Багиров хохотал, прочитав имя художника как Суэтин), однако в тот день заболевший хозяин дома предложил оставить альбом, а эквивалент подобрать позже. Результат очевиден. Как мне показалось, для расслабона, он обожал, валяясь на тахте, обрабатывать новый западный каталог марок, с удовлетворением отмечая там карандашом новую оценку марок из своей коллекции, которую Толя помнил наизусть. Я осознал степень его одиночества, когда он показал мне какую-то часть своей коллекции.

Карпов на 39-м ч-те СССР, когда мы познакомились

Вернёмся к шахматам. Карпов попросил рекомендовать надёжную систему против Модерн Бенони, входившую в прежний репертуар Каспарова. Естественно, в матче для её применения им должна быть экстремальная ситуация, поэтому неоправданно тратить много времени на этот дебют.

Ещё дома я пришёл к выводу рекомендовать систему, чаще возникающую из построения Земиша староиндийской защиты, которое иногда встречалось в творчестве чемпиона мира. Практика этого плана, впоследствии названного моим именем, делала только первые шаги, и в недавно вышедшей книге не рассматривалась. Во время совместной работы по целине свежего плана Толя, предлагая очередное усиление, подшучивал, что я должен отразить его идеи в создании теории новой системы. Конечно, когда через 10 лет я писал дебютную монографию А65 для «Информатора», понимание возникающих позиций стало гораздо глубже.

Шахматный информатор, А65

В тот вечер я заметил, что хозяин не совсем здоров, и постарался закруглить обсуждение. Когда Карпов счёл работу оконченной, он позволил себе наконец расслабиться, и я увидел совершенно больного человека. По его подсказке нашёл термометр и с изумлением констатировал что-то около 40 градусов. Для меня было немыслимо, какой силой воли надо обладать, чтобы на полчаса ранее интенсивно анализировать на острие теории.

Я уже рассказывал, как после смерти Болеславского в 1977 г., Фурман предложил мне сделать работу учителя перед матчем в Багио.

Семен Фурман

В 1984 г., уже работая в штабе чемпиона мира, я напомнил Толе об этих материалах, и выяснилось, что первый, с 30 новинками под “злодея”, до него не дошёл. Я заметил, что одну из новинок применил Полугаевский на Спартакиаде в 1979 г., хотя шахматист его уровня, безусловно, мог и сам найти эту идею. Чемпиона мира это задело, и он в тот момент захотел разобраться в детективной ситуации с утечкой, однако впереди был матч с Каспаровым.

Игорь Зайцев поинтересовался, хочу ли я помогать во время матча, но я считал свою задачу выполненной, и мы встретились лишь в апреле 1985 г. в том же Новогорске. Прошло около месяца с момента скандального окончания матча. Я увидел похудевшего чемпиона, на мой взгляд, перевозбуждённого, три круга по территории рассказывающего о деталях прекращения, и главный вопрос, который мучил его тогда – кто в последний момент позвонил в машину к Кампоманесу.

Колоссальной школой для многих становился анализ отложенных позиций, доведенный до крайности в матчах на первенство мира, когда штабы без устали искали вдоль и поперек, а выспавшийся подопечный лишь внимал итогам. Заслуженный врач Юлий Богданов в период, когда мы оба работали на Карпова, рассказывал о специальных смесях порошков, резко активирующих память подопечного для ускоренного запоминания итогов ночного анализа. Я подозреваю, что оборотной стороной медали стал спад на матче в Багио, когда после лидерства 5:2 счёт сравнялся, да и к неожиданному концу матча 84/85 гг. мог привести фармакологический бумеранг.

Среди прочего я тогда спросил Толю, как в своё время реагировало руководство на идею его неофициального матча с Фишером. “Письмо с предложением даже не переехало с Лубянки на Старую площадь”. А я наивно представлял, что КГБ только консультирует по запросу ЦК КПСС!

Следующий сбор состоялся на базе бюро молодёжного туризма “Спутник” в Плявинясе (Латвия). Поскольку недалеко была военная база, иностранцев сюда не пускали. На отшибе от основных корпусов стояли несколько двухэтажных щитовых домиков, один из них находился прямо на берегу. В подвальном этаже располагалась сауна, рядом причал с лодками. Естественно, в нём разместился чемпион с Игорем и с Крыловым, занимавшимся Толиным здоровьем. Подальше от озера в одном коттедже жили Макарычев и Михальчишин, в другом – Васюков и я. Бах и его друг Дима, выполнявший обязанности шофёра, жили на отдалении. Недалеко была наша столовая, кормили “на убой”. Зайцев смеялся, что при совместном взвешивании до и после можно наскрести лишний вес ещё на одного участника.

Запомнился Женин красочный рассказ о событиях семилетней давности. Когда в Багио Толя проиграл и счет стал 5:3, Брежнев очень переживал и буркнул: «Надо Толе помочь». Васюков в это время гастролировал с сеансами в Индии. Неожиданно в глушь прилетает вертолет за ним, в Дели сажают на самолет, и из Москвы отправляют в Манилу. В 2012 году прочитал , как Юра Балашов описывает эту ситуацию как бы с другой стороны.

Общими вопросами организации сбора занимался Артур Артурович Невицкий. В детстве он играл в шахматы, потом стремительно начал делать карьеру. Пост первого секретаря Юрмальского горкома партии был хорошим трамплином наверх. Злые языки говорили, что сгорел он на своём протеже, которого сделал комсомольским боссом у себя в епархии. А тот вроде бы не просто сбежал, так ещё и тиснул книжонку о тайной жизни верхушки. Пришлось нашему герою опуститься до замминистра торговли по строительству. В этой роли АА и решал наши вопросы, преимущественно по снабжению. Спустя 30 лет он – координатор Дома Москвы и председатель объединения нацменьшинств Латвии.

К проведению сбора подключался и ЦК комсомола республики со свойственной этим конторам деловой хваткой. Например, я попросил обратный билет на поезд Рига – Симферополь. Мне взяли билет до Минска на состав с тем же названием, но с другим маршрутом, минуя столицу Белоруссии, и я добирался домой ещё несколько часов электричкой.

В один из погожих июльских дней я подбил Толю, на мой взгляд, полностью восстановившегося после сумасшедшей концовки матча, покататься на лодке. Договорились – я туда, он обратно. В очередной раз некогда в прошлом ученик Ботвинника удивил меня – считал гребки. Вспомнилось, как двадцатью годами ранее другой питомец «патриарха» 15-летний Юра Балашов считал шаги часовой прогулки по побережью Юрмалы.

У нас был запланирован один выходной. За день до него, за завтраком, Карпов посмотрел на нас, на небо и изрёк: “Выходной будет сегодня”. Потрясающее чутьё – на следующий день зарядил дождь. Вдвоём с Толей после обеда пошли в лес за черникой, договорились собрать трёхлитровую банку. Я рвал ягоды немного быстрее и лениво наслаждался лесной прохладой. В какой-то момент раздался гром военного самолёта, преодолевающего звуковой барьер. Подняв головы, мы увидели его след. “Левелсивный, как говорит мой сын”, – пробормотал чемпион и зарделся, проявив человеческую слабину. Время приближалось к семи, когда был назначен ужин. Зная, с каким нетерпением ждут кормёжку ребята, я предложил возвращаться. “Но мы же договорились собрать банку”, – отреваншировался Карпов. Нашим повезло – заморосил дождик, и мы опоздали лишь минут на десять.

На следующий день к обеду до нас добрался Новиков, психолог, как говорили, работавший с космонавтами. Посмотрел, как мы ходим кругами, улыбнулся и сел за стол. Мы, естественно, последовали его примеру. Наконец появился босс, нахмурился, но, увидев учёного, улыбнулся и молча сел за стол.

В середине сбора Игорь, тяготившийся везти всю информационную нагрузку штаба, предложил мне взять это на себя, само собой, включая период матча. Совершенно ясно, что этому предшествовало предварительное обсуждение. Я немного удивился степени доверия, но поинтересовался оплатой, ведь это – совершенно другой объём работы. Увы, всё оставалось по-прежнему. Оставалось констатировать, что помощь с тренерской категорией я отработал “с гаком”, а для завершения другого условия, связанного с титулом, нужно было дать место в любом турнире с нормой ММ, но предложений не последовало.

Продолжение следует

Опубликовано 26.9.2025, 00:54

Альберт Капенгут об Исааке Ефремовиче Болеславском

Альберт Капенгут. История одного приза

Альберт Капенгут. Глазами секунданта

Альберт Капенгут. Победа над Талем

Я его хорошо знал. (Альберт Капенгут откровенно о Михаиле Тале, ч. 1)

Обновленный материал о Капенгуте в Википедии