Глава из книги «Калинковичи на перекрестке дорог и эпох» (Мозырь, 2010), калинковичского краеведа Владимира Лякина

Первые еврейские общины на Беларуси появились в конце 14 века, а два столетия спустя, в результате широкой миграции из Германии и Польши, они составляли здесь уже заметную часть населения. В Каленковичах первые из евреев осели, с согласия местных владельцев Оскерок, очевидно, во второй половине 17 века. Возможно, они бежали с Украины от ужасов войны и погромов.

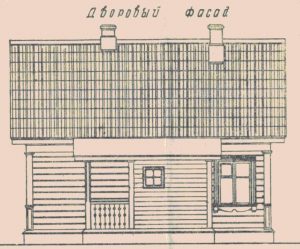

Их жилье в основном копировало уже устоявшуюся к тому времени застройку мозырских одноверцев. Кто был побогаче, имел более просторные дома с мебелью, основная же масса жила бедно и скучено. На своих дворах евреи держали коней, коз и птицу.

В третьем томе выпущенного в 1882 году в Санкт-Петербурге и Москве солидного энциклопедического издания приведены интересные детали жизни и быта этого народа на земле белорусского Полесья. «Евреи в Белоруссии – говорилось там – составляют значительнейшую часть населения городов и местечек и держат в своих руках торговлю и промышленность. …Отношение их к местному населению ближе, искреннее, нежели в других странах. Относительною чертою здешних Евреев является любовь к родине. Место, где он родился, где жили и умерли его родители, делается ему дорогим, заветным, и даже видимая польза от переселения, сулящая наживу, улучшение быта не могут его заставить покинуть родное пепелище. Фактор-Еврей личность любопытная и в своем роде замечательная. …Фактор делается необходимым для проезжих – продажа, купля, самые интимные дела по отношению к разным лицам, все это совершалось через фактора. …Никто нас не уличит в пристрастии, если мы скажем, что большинство этого рода факторов – честные люди. …В Литовском Полесье есть очень много евреев-ремесленников, тяжким трудом добывающих себе хлеб».

Все общественное и семейное поведение членов этой общины строилось на религиозной основе, было строго регламентировано и находилось под постоянным контролем раввинов и кагального руководства. В пятницу вечером по еврейскому концу местечка ходили служки из синагоги и стучали в окна лавок, напоминая об окончании всякой работы. В субботу нельзя было жечь огонь и работать, и еврейские семьи позажиточнее для этих целей специально нанимали христианскую прислугу.

Всей жизнью общины с незапамятных времен управлял «кагал» (четверо старшин и несколько «почетных особ»), бывший посредником между ней и властями, устанавливавший правила для аренды, торговли и ремесел, осуществлявший подушный расклад различных сборов и налогов, а также бывший неформальным судебным органом. Кагальные старшины и раввин держали свою общину в беспрекословном повиновении. После разделов Речи Посполитой царское правительство сохранило на белорусских землях кагальную систему управления, очертив ее функции исполнением закона, обрядов и богослужения. Довольно проницательную оценку этой системе дал российский государственный деятель (и знаменитый поэт, который А. С. Пушкина «…заметил и в гроб, сходя, благословил») Г. Р. Державин. «Бедная их чернь находится в крайнем изнурении и нищете, каковых суть большая часть…; напротив, кагальные богаты и живут в изобилии; управляя двоякою пружиною власти, то есть духовною и гражданскою, имеют великую силу над их народом».

В Национальном историческом архиве Беларуси хранится датированное 1787 годом “Соглашение Каленковицкого прикагалка с Пинской синагогой”, из которого следует, что эта община подчинялась мозырскому кагалу и имела обширные связи по всему белорусскому Полесью. В начале 19 века в Каленковичах евреям принадлежало 6 дворов, это были семьи Голод, Карасик, Кацман, Колесник, Пинхасин, Факторович. К 1808 году относятся первые сведения о существовании самостоятельного Каленковичского кагала. Кроме семей, проживавших в местечке, он объединял также евреев из Козловичей, Капличей, Туровичей, Автютевичей (так до 1920 г. называлась дер. Большие Автюки), Савичей, Суховичей, Дренево, Сельца, Замостья, Кореней, Носовичей, Крышичей, Бобровичей и Обуховщины. Податный список фиксирует 41 их семью, всего 146 человек, третью часть всех евреев, проживавших тогда в Речицком повете.

Российское правительство обложило представителей этой национальности двойным подушным налогом (это было как бы компенсацией за то, что с них не брали рекрутов), но одновременно дало им и некоторые привилегии. Одно из таких предписаний поступило из столицы Минскому генерал-губернатору в мае 1795 года. «Евреи не только по городам и местечкам, но и по селениям пребывающие, – говорилось в нем – должны быть внесены в городовые окружных городов книги с подчинением магистратам и благостию Ея Императорского величества будут допущены к выборам по городам в разные гражданские должности». На них распространялось также постановление, по которому торговцы и ремесленники, имеющие капитал до 500 рублей, входили в сословие мещан, кто был побогаче – входил в одну из трех купеческих гильдий. Это несколько уменьшало власть кагала, т.к. они платили подати уже по раскладке городового магистрата, к которому были причислены.

В 1807 году был издан сенатский указ, который предписывал властям на местах в течение трех лет в принудительном порядке переселить всех евреев из деревень и сел в местечки и города. Причиной была широко распространенная тогда практика утаивания кагалами истинного числа своих людей, чтобы платить меньше налогов. Исполняя поступившее из Санкт-Петербурга распоряжение, должностные лица Речицкого повета составили список подлежащих переселению из сельской местности в местечки и города. Из него видно, что до 1811 года в Каленковичи из с.Крышичи должны были переехать семьи Фурманов и Фельдманов, из с. М. Автютевичи – Коробки, из с. Суховичи – Рабиновичи, из с. Горбовичи – Зеленки, из с. Гулевичи – Фридманы, из д. Дренево (ныне не существует) – Бухманы и Комиссарчики, из д. Рудня Горбовичская – другая семья Комиссарчиков и Голоды (однофамильцы или родственники проживавших в местечке), из д. Корени – Винокуры и Чертки, из д. Бобровичи – еще одна семья Голодов. Дело, однако, по разным причинам тянулось медленно, и в означенный срок из вышеперечисленых переехали только 4 семьи. Потом помешала война, затем указ активно саботировали владельцы имений, имевшие солидный куш от евреев-корчмарей – в общем, переселение затянулось на десятилетия.

С 40-х годов 19 века правовое положение этой группы населения империи начало постепенно улучшаться. В 1844 году были упразднены кагалы, и все еврейское население перешло под юрисдикцию общего самоуправления. Им было позволено заниматься земледелием, получать образование в различных учебных заведениях, пользоваться услугами своих общественных защитников и даже, за особые заслуги, получать почетное гражданство. Так, в архиве сохранились документы, свидетельствующие, что в 1851-1855 годах поверенные Каленковичского еврейского общества Голод и Гилленбург успешно отстояли интересы местных торговцев Железняка и Комиссарчика, незаконно «дважды учтенных» в налоговых ведомостях.

«Евреи, с воспрещением в 1846 году шинкарства по деревням – пишет в своем военно-статистическом обзоре Минской губернии поручик Стренг, – стекаются в города и местечки, и занимаются там торговлею и ремеслами; многие поселяются в казенных и помещичьих землях для хлебопашества, но большая часть, не занимаясь ни чем, находятся в самом бедном положении. …Предметы внешней и внутренней торговли, которая исключительно находится в руках евреев, составляют: хлеб, лен, пенька, горячее вино (водка местного производства – В. Л.), рогатый скот, деготь, смола, скипидар, разного рода лес. Взамен привозят: соль, железо, стекло, мыло, свечи, виноградные вина, портер, ром и колониальные товары».

Из ведомости, составленной в 1851 году Минской палатой государственных имуществ известно, что в м. Каленковичи находилось тогда одно питейное заведение, а по одноименному сельскому обществу – 10. Их бывшие содержатели в полном согласии с местными помещиками обратились из арендаторов в «сидельцев», и все оставалось по-прежнему.

В те времена тоже имелись убежденные борцы с пьянством. Один из них, некий служащий Минской палаты государственных имуществ, после инспектирования Речицкого уезда выяснил, что здесь в казенных имениях один шинок приходится на 113 душ, после чего направил своему начальнику, действительному статскому советнику С. И. Калакуцкому красноречивый документ. Чиновник предупреждал: «такое значительное число содержимых евреями питейных заведений крайне вредно для крестьян, ибо продавцы питей и поверенные содержатели, не выручая во многих корчмах от прямой продажи вина дохода на уплату в казну откупной суммы, входят в разные сделки с крестьянами в замене отпускаемого им вина, получают у них хлеб и другие сельские продукты, всегда в ущерб крестьянам, и местное управление по разсеянности корчм и значительному числу, не имеют никакой возможности прекратить сие зло». Поборник трезвости выдвинул предложение уменьшить количество питейных заведений в казенных имениях до одного на 250 душ. Оно не было прямо отвергнуто, и даже, вроде бы, поддержано, но с оговоркой: «без подрыва дохода казны». В результате сработала известная формула – «хотели как лучше, а получилось, как всегда», а со временем каленковичане заседали уже не в одном, а в трех шинках. Этот «гордиев узел» пытался в свое время развязать и Г. Р. Державин, но, в конечном итоге, отступился. «Трудно без погрешения и по справедливости – писал он после поездки в белорусские губернии – кого-либо строго обвинять. Крестьяне пропивают хлеб евреям и оттого терпят недостаток в оном. Владельцы не могут воспретить пьянство для того, что они от продажи вина почти весь свой доход имеют. И евреев в полной мере обвинять тоже не можно, что они для пропитания своего извлекают последний от крестьян корм».

Будет справедливым отметить, что калинковичан спаивали не только евреи. В 1904 году купец лютеранского вероисповедания Франц Лекерт открыл в местечке свою «пивную лавку», говоря проще, обычную забегаловку. Стоявшая за прилавком приказчица П.Ф.Васильева производила, как гласит проверочная ведомость, «…бутылочную продажу на вынос и пивораспивочно».

По «ревизской сказке» от 15 мая 1858 года в Каленковичах было учтено уже 166 еврейских семей. Из них 12 семей носили фамилию Голод, 11 – Комиссарчик, 8 – Факторович, 7 – Кофман, по 5 – Миневич, Зеленко и Черток, по 4 – Портной и Кацман, по 3 – Карасик и Бухман, по 2 – Винокур, Хапман и Коробка, в единственном числе были Медведник, Голер, Рабинович, Рогинский, Левин, Мельников, Турок, Лазбин, Колесник, Воскобойник, Голубов, Атлас, Кацман-Симанович, Косявка, Горелик, Хайтман, Штерер и другие. Все они жили от аренды, торговли и ремесла. «Торговля и промышленность местных крестьян – читаем в отчете одного из мировых посредников Речицкого уезда за 1866 год – не существует: все промыслы и вся торговля в руках евреев. Еврей-шинкарь, он же мелочный торговец и фактор у других крупных евреев-промышленников; так что всякий сельский материал для торговли и промышленности уходит через его руки, а на долю крестьянина выпадает подрядный, или заказной труд».

Калинковичские торговцы, бывало, выезжали по делам и за границу империи. Один их них, Х. З. Миневич в 1893 году жаловался в канцелярию Минского губернатора: «…на таможне при Австрийской границе отнят у меня Начальством паспорт, выданный мне Калинковичской мещанской управой, в виду этого оная управа отказывает мне в выдаче нового паспорта».

Всероссийской переписью 1897 года в Калинковичах как торгово-промышленные объекты были учтены 3 постоялых двора, 3 корчмы, 2 мастерские по обработке шкур, заводик колесной мази и 27 лавок. Год спустя в журнале проверки торговых и промышленных заведений Дудичской волости по местечку показаны уже 28 лавок, все принадлежали евреям. 9 из них торговали ситцем, платками, галантереей, табаком, посудой, дегтем. 16 продовольственных лавок продавали чай, сахар, муку, крупу, рыбу, постное масло и т.д. Одна лавка торговала кожами, одна – готовой одеждой и одна – «красным товаром» (ювелирные изделия и бижутерия). Разрешение на торговлю выдавала Речицкая мещанская управа, и была она, в основном, мелочная. Самым богатым торговцем в местечке был Х. Гиммельштейн, имевший 4 тысячи годового оборота и 400 рублей годового дохода. З. Волошин отчитался о 1 тысяче и 150 рублях соответственно, Г. Иткин имел 150 рублей дохода, А. Голод – 130 рублей. Другие калинковичские торговцы по размерам своих капиталов сильно уступали этим «олигархам», а 15 из них заявили лишь 25-30 рублях годового дохода. Со временем благосостояние некоторых их них заметно увеличилось. В отчете 1905 года упомянута мануфактурная и бакалейная лавка, принадлежавшая на паях калинковичанам Ш. Голоду и М. Мышелову. Здесь продавался чай, спички, кофе, цикорий, крупы, муку, карамель, соленую рыбу, чугунную и эмалированную посуду, а также еще много разных наименований подобного товара. Сумма их торгового оборота за 1904 год составила 2 600 рублей.

Все лавки занимали, как правило, по одной комнате, а за прилавком во многих случаях стояли женщины. В двухэтажных домах лавки всегда были на первом, а жилые комнаты – на втором этаже. Более богатые владельцы сдавали торговые площади в поднаем. Так, в начале 20 века состоятельный мещанин М. Медведник сдавал свою торговую площадь в аренду пятерым лавочникам: Ш. Голоду, И. Зеленко, З. Лифшицу, А. Зеленко, М. Добрушкину. Проживавший в центре местечка А. Лазбин сдавал свою большую лавку в аренду семерым торговцам. Арендная плата составляла 30-40 рублей в год с каждого в зависимости от размера торговой площади. Некоторые калинковичане торговали в своих собственных крохотных «торговых точках» (М. Журавель, Б. Фейгельман, Ю. Комиссарчик).

31 октября 1900 года 34 калинковичских торговца и предпринимателя на своем общем собрании постановили учредить в местечке ссудно-сберегательное общество. Его председателем был избран Л.Б. Рабинович, членами правления – Л. Х. Гиммельштейн, М. Я. Медведник, Ц. А. Проховник, Б. Л. Вайнштейн и Б. Ш. Шапиро. Капитал товарищества, составленный из паевых взносов, на 1 января 1902 года составлял уже солидную сумму в 2 400 рублей, а прибыль с него – 153 рубля 50 копеек. Калинковичское ссудно-сберегательное общество действовало довольно эффективно, быстро укреплялось и росло. В 1914 году в нем числилось 347 членов, сумма вкладов выросла до 16 636 рублей, а основной капитал составил 9 707 рублей. На средства общества в 1907 году был выстроен т.н. «каменный корпус» – 7 отдельных помещений под одной крышей (реконструирован в 1930 году, ныне здание ООО «АнРи»). Пять помещений тут занимали лавки, в других была синагога и еврейская школа.

Оборотистым калинковичским «капиталистам» сильно мешал введенный правительством еще в 60-е годы 19 века строгий запрет на аренду и приобретение в собственность евреями казенной земли. Со временем, однако, его научились обходить. Так, в 1905 году калинковичский торговец В.Б.Голер построил в поселке при железнодорожной станции большой, стоимостью в 9 тысяч рублей, дом, оформив его на подставное лицо – некоего Ждановича, православного. В течение 12 лет, до самой революции, это здание сдавалось настоящим хозяином за немалую плату в аренду здешней почтово-телеграфной конторе. Однако, когда «власть переменилось», имевший на руках все официальные документы Жданович пожелал получать арендную плату сам. Голеру в это смутное время было не до жалоб, впору было спасать от погромщиков собственную жизнь. А спустя несколько лет Калинковичский райисполком, прекрасно информированный об этой темной истории, национализировал здание. По такой же схеме содержал при станции гостиницу и богатый калинковичский лесоторговец Нохим Барбосс.

Гораздо больше, чем промышленников и торговцев, в калинковичской еврейской общине было ремесленников и тех, кто занимался извозом.

В 1897 году в Минской губернии были приняты специальные правила об извозном промысле, который теперь подразделялся на «легковой» и «ломовой». Циркуляр гласил, что к этому занятию «…допускаются лица не моложе 18-летнего возраста, доброго поведения, честные, трезвые и здоровые». Для получения свидетельства на это занятие желающим приходилось ехать в Речицу, где представители уездной управы и полиции проводили нечто вроде нынешнего техосмотра в ГАИ: проверяли экипаж, телегу, сбрую и лошадей, а также экипировку самого извозчика (полагалось иметь специальный кучерский армяк и шляпу). Соискателей инструктировали, что они «…должны быть вежливы с седоками и отнюдь не дозволять себе грубостей. Воспрещается, перекликая и перебивая друг друга, подавать экипажи желающим, а в случае зова извозчика пассажиром с некоторого отдаления от места стоянки, должен подаваться очередной извозчик». Специально оговаривалось, что «…ломовые извозчики не должны обременять лошадей непосильной кладью». Правила дорожного движения были вполне современными: держаться правой стороны, не ездить вперегонку, не наезжать друг на друга экипажами, предупреждать окриком проезжающих и проходящих. Заплатив установленный сбор, извозчик получал таксу в виде таблички (прикреплялась на телеге или экипаже) и специальный знак, который прикреплялся на армяк. (Заслуженный железнодорожник, орденоносец В. Ф. Шарков рассказывал автору, как еще школьником, в начале 30-х годов прошлого века, видел в Калинковичском горисполкоме, где работал его отец, большие, на картонной основе, работы здешнего фотомастера Лазбина. Их было много: виды города и железнодорожной станции, лавок, мастерских, групповые портреты, в том числе и евреев-извозчиков в шляпах и с бляхами на груди).

Число калинковичских «ломовиков» и «балагольщиков» значительно увеличилось после учреждения здесь железнодорожной станции. В архивах сохранилась обширная переписка, вызванная жалобами терявших клиентуру мозырских перевозчиков грузов и пассажиров. В июне 1898 года мозырская городская Дума даже обратилась в канцелярию Минского губернатора по поводу того, что «…жители местечка Каленковичи почти ежедневно доставляют со станции «Мозырь-Калинковичи» в г. Мозырь и обратно грузы и пассажиров и не платят установленного налога по 3 рубля с каждой лошади». Однако губернатор, генерал-лейтенант князь Н. Н. Трубецкой, исходя из того, что «…м.Калинковичи расположено в расстоянии 12 верст от города и вовсе не входит в черту города», эти претензии отклонил. Мозырская Дума, однако, проявила упорство и пожаловалась в столицу, в Министерство внутренних дел. Разбиравшего эту коллизию заместителя министра князя А. Н. Оболенского, мозыряне, очевидно, сумели должным образом «заинтересовать». В направленном им из Санкт-Петербурга в Минск отношении говорится: «принимая во внимание, что лица, перевозящие пассажиров и грузы со станции железной дороги в город и обратно, несомненно, производят извозный промысел и в черте города, я нахожу, что освобождение сих лиц от установленного сбора не находило бы достаточных оснований». Другому князю не оставалось ничего другого, как начертать на этом документе свою резолюцию: «Сообщите Мозырскому городскому старосте, что городскому общественному управлению разрешается обложить сбором всех лиц, занимающихся извозом». Как видим, нынешние конфликты калинковичских и мозырских таксистов за сходящих с поезда пассажиров имеют весьма давнюю историю…

В 1882 году в Речице была избрана мещанская управа, занимавшаяся делами мещан города и уезда. Ездить туда было далековато, дела затягивались, и руководство калинковичского еврейского общества, вычитав в соответствующем указе, что такую управу можно учредить в любом местечке, имеющем более 50 дворов, обратились 20 июня 1883 года по этому вопросу к уездному начальству. Оно ходатайствовало «…просить г-на Минского губернатора открыть в м. Калинковичи (это одно из первых упоминаний современного названия города – В.Л.) мещанскую Управу для заведования всеми делами; кроме Старосты Председателя определить в оной еще двух человек». Заявление подписали М. Кауфман, И. Кацман, А. Комиссарчик еще 12 еврейских «пятидворных депутатов». Бумага проследовала в Минск и там 7 июля на ней появилась пространная начальственная резолюция. «…Принимая во внимание, что в Калинковичском мещанском обществе имеется 72 мещанских двора, а в силу Высочайше утвержденных 29 апреля 1875 года правил о применении городового положения по западным губерниям, мещанские управы предоставлено учреждать во местечках, имеющих до 50 мещанских дворов, то посему приговор Калинковичского мещанского общества утвердить, о чем дать знать Речицкому уездному исправнику и предложить распорядится о производстве выборов должностных лиц во вновь учрежденную мещанскую управу».

И вот 1 августа собравшиеся в калинковичской синагоге 17 «пятидворных депутатов» провели первые в истории местечка вполне демократичные выборы. Перед этим все они подписали «клятвенное обещание» – весьма интересный документ. «Я, нижеподписавшийся – говорилось в нем – обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом в том, что хочу и должен при проведении выборов в установленные мещанские должности Минской губернии Речицкого уезда в местечке Калинковичи для отправления правосудия и других дел по чистой моей совести и чести, без пристрастия и собственной корысти, устраняя вражду и связи родства и дружбы, избирать в моих собратьях таких, по качествам ума и совести их нахожу я способными и достойнейшими, и от которых надеюсь, что они возложенных на них обязанностях окажут себя ревностными в службе императорского Величества и попечительными о пользе общественной. Если же я инако поступлю, то как нерадивый обман общественный, в коем и мое содействие заключается, подвергаю себя нареканию собратий моих, а в будущей жизни отвечу перед Богом и страшным судом его. В заключение сей моей клятвы о безпристрастном выборе целую слова Пяти книг Моисеевых». Само голосование было тайным, голосовали черными и белыми шарами. Большинством голосов первым председателем Калинковичской мещанской управы был избран Шмерка Йоселев Голер, 55 лет, грамотный, владелец лавки, имевший 60 рублей годового дохода. Перевыборы происходили каждые 3 года, и он неизменно их выигрывал на протяжении почти двух десятилетий. Первыми членами мещанской управы стали Е. Бергман и А. Карасик. Приговором всего мещанского общества ежегодно на содержание этого выборного органа и ведение дел выделялось 217 рублей 87 копеек. Его главной задачей была раскладка повинной и сборов по мещанским дворам.

В 1886 году в состав управы вошел торговец Зусь Зеленко, который возглавлял ее с 1902 года до ноября 1917 года, когда эти выборные органы были упразднены.

Но вернемся к первым выборам. Когда курировавший их пристав 3-го стана Гриневский доставил все бумаги в Речицу, там засомневались – неужто в Калинковичах нет мещан-христиан, которые смогли бы избрать своего кандидата? На что полицейский чин отвечал: «в местечке Каленковичах нет на жительстве мещан-христиан, в селении же Каленковичах (село, ныне ул. Волгоградская – В. Л.) проживают два мещанина-христианина – Константин Владимиров Субботин и Александр Матвеев Врублевский, оба иногородние, своих домов в местечке не имеют. Занимаются казенными работами на станции железной дороги».

Яркие детали повседневной жизни конца 19 века мозырской еврейской общины, тесно связанной с калинковичской, привел в своих воспоминаниях местный уроженец, талантливый художник и скульптор Израиль Рухомовский. «…Старики одевались по старой моде: длинные капоты с кушаками; из заднего кармана торчит красный носовой платок; брюки на коленях, поверх белых носков, перевязаны; широкий картуз, одетый на атласную вытертую и замасленную ермолку; длинные пейсы, волосы коротко острижены или побриты; грудь открыта. Глубокие старики и раввины носили халаты, перепоясанные шнурком, а на голову одевали круглую плюшевую шапочку. Молодежь вместо капота одевала «холодайку» из серого полотна, дикостью расцветки смахивающего на «чертову кожу». Позднее молодое поколение вроде осовременилось: пейсы стали короче, брюки длиннее, ермолку одевали только во время молитвы. Франты носили грязно-белую манишку, штиблеты вместо ботинок. А богатые молодые люди носили калоши, но не для соблюдения чистоты, а просто так – пусть видят на них калоши… Еще позже, когда молодежь приобщилась к книгам Шомера (еврейского писателя – автора дешевых еврейских романов), можно было встретить шляпу и даже пиджак до колен. Стали поговаривать «о любви»… Старые бабы срывали на них свое зло и обрушивали на их головы страшные проклятья: «Боже правый! Пусть никому не повредит, а только им, их головам, их рукам, их ногам!». …В лавочках преимущественно сидели женщины (которые победнее держали лотки на базаре). Зимой, в сильные морозы, женщины грели руки над коршиками-жаровнями. От постоянно тлеющих углей носы и руки были синие. А мужчины в это время, с тросточками в руках, ходили вокруг крестьянских подвод и покупали то связку щетины, то сушеные грибы, то другие подобные «прелести». И таким образом, с Божьей помощью, кормилось местечко, платило за учебу, выдавало дочерей замуж… набивали животы черным хлебом, селедкой, … а когда была «таранка» с картошкой – это считалось праздником. Запивали каплей супа и …все».

Рабинович Гирш Аронович, 1892 г.р.

Рабинович Шлема Аронович, 1895 г.р.

Рабинович Мовша Вульфович, 1884 г.р., брандмейстер.

(Фотографии сделаны в 1923 г. В дальнейшем здесь могут появиться и др. снимки.)

Зусь Зеленко. По материалам книги “Мы с берегов Каленковки (Мозырь, 2010), калинковичского краеведа В. Лякина

В тот субботний день Калинковичи были подобны потревоженному улью. Люди безостановочно сновали со двора на двор, кучками собирались возле развешенных в центре местечка и на каждой улице афишек с текстом на русском и еврейском языках. Грамотеи читали объявление вслух своим необразованным согражданам.

– 17 января сего 1925 года в помещении пожарного депо состоится общее собрание граждан с повесткой дня:

1. Культуродостижения на еврейской улице за 7 лет (докладчик тов. Бабицкий).

2. Что необходимее – клуб или синагога? (докладчик тов. Левит)

3. Текущие дела.

Начало собрания – 18.00.

На это мероприятие, должное завершить громкую тяжбу между калинковичскими властями и верующими местной еврейской общины, ожидалось прибытие высокого начальства из Мозырского окрисполкома и даже Минска. Более года назад Калинковичский волостной исполнительный комитет, “…на основании желания большинства граждан”, возбудил перед Речицким уездным исполкомом ходатайство о передаче одного из двух зданий (нового и просторного) здешней синагоги под клуб для культурно-просветительных нужд. УИК одобрил это благое пожелание и отправил бумаги далее по инстанции в Гомельский губисполком. Тем временем, не дожидаясь формального завершения, этого, казалось бы, совершенно ясного дела, калинковичские власти выставили раввина со всеми его культовыми причиндалами из “муниципализированного” здания. Инициативная группа комсомольцев и самодеятельных артистов тут же деятельно взялась за переоборудование бывшего религиозного храма в храм искусств. Но произошла осечка.

1 марта 1924 года Калинковичская волость была включена в состав Мозырского уезда, в связи с чем бумаги отправили по второму кругу и далее в Совнарком БССР. А там уже находилась подписанная 452 верующими коллективная жалоба на чиновничье-комсомольское самоуправство. “Мы, нижеподписавшиеся граждане местечка Калинковичи, – говорилось в ней – верующие прихожане старой синагоги заявляем свой энергичный протест против насильственного захвата новой синагоги. Занятием последней стеснили прихожан старой синагоги, 500-600 человек на помещение в оставшейся старой синагоге. …Захваченная синагога, расширяемая и перестраиваемая под театр, тесно прилегает к нашей синагоге, что плохо как верующим, так и развлекающимся в театре, приведет к вечной вражде и столкновениям, и это не должно быть допущено государством, ибо как те, так и другие, такие же граждане республики, несущие все тяжести налогов, призывных наборов. Мы имеем законное право на моление в нашей синагоге, что законом, по крайней мере, не запрещено. Посему просим Вашего содействия в воспрещении постройки театра из синагоги”. Составленный грамотным юридическим языком документ произвел в Минске должное впечатление и оттуда последовало распоряжение прекратить незаконные деяния. Но председатель волисполкома П. И. Куприянов и его помощники так просто сдаваться не собирались. 31 мая, мобилизовав партийцев и молодежь, они провели общее собрание жителей местечка, где большинством голосов было подтверждено прежнее решение по изьятию у верующих синагоги. Там же постановили отчислить каждому на цели переоборудования здания однодневный заработок (1 500 рублей). Тогда верующие отправили в Мозырь и Минск новую жалобу. Создалась патовая ситуация, которую и должно было окончательно разрешить назначенное на 17 января очередное общее собрание калинковичан.

Народ потянулся на сход задолго до его начала. В просторном пожарном депо, очищенном по этому поводу от инвентаря и водовозного транспорта, установили украшенный кумачом стол для президиума и множество длинных деревянных скамей. На одной из них сидел 65-летний старик в очках, к которому окружающие обращалсь очень уважительно. Это был один из авторов обоих коллективных писем…

В 1860 году в многодетной еврейской семье Зеленко (иногда писались как Зеленка) родился новый калинковичанин. Его нарекли именем Зусман (на идиш – “добрый человек”), но называли Зусь – как знаменитого хасидского (течение в иудаизме, к которому принадлежала местная община) проповедника, автора мудрых наставний.

Семья из трех поколений, живших под одной крышей, в быту ничем не отличалась от соотечественников. В будни питались скромно – ели картошку в «мундирах» с рассолом или с простоквашей, хлеб с луком и чесноком, козье молоко. По религиозным канонам в субботу нельзя было готовить пищу, убирать, шить, разводить огонь, гасить свет. Поэтому подготовка к субботе велась заранее: в четверг мыли полы, готовили опару для теста, закупали все необходимое для трапезы, а в пятницу с утра пекли булки, пироги и готовили обед. В пятницу вечером, по еврейскому концу Каленковичей ходили служки из синагоги и стучали в окна лавок, напоминая об окончании работы. Все семьями шли в синагогу, а по возвращению домой начинался праздничный ужин. К субботнему столу было принято приглашать кого-либо из неимущих членов общины или приехавшего в местечко гостя. Тогда хозяйка подавала фаршированную рыбу, бульон с домашней лапшой и мясное блюдо, иногда даже кофе. Но кончалась суббота, и наступали будни с многочисленными заботами и тревогами.

Первое в жизни серьезное поручение, которое доверили маленькому Зусю, была пастьба и охрана домашней птицы – двух гусей, двух индеек и нескольких кур. С длинным прутом в руке, он выгонял их на приречный лужок, и время от времени поглядывал в небо, где мог неожиданно появится опасный враг его подопечных, коршун, стрелой бросавшийся на птенца и утаскивавший его в своих страшных когтях. Потом, годам к одиннадцати, после окончания обучения в «хэдере» (школа для еврейских детей) ему поручили более ответственное дело – пасти на общественном выгоне двух лошадей, на которых, собственно, и держалось все благосостояние семьи.

Иногда, в хорошую летнюю погоду его сопровождал древний, лет за восемьдесят, дед Михель, повидавший много на своем веку, мастер рассказывать всякие интересные истории. От него мальчик узнал, что их семья много лет назад по распоряжению начальства переселилась в местечко из соседнего села Горбовичи, где они испокон века арендовали корчму у пана Горвата. Но в Каленковичах уже были свои корчмари Голоды, и Михелю, а затем и его сыну Шолому, пришлось заняться извозным промыслом. Старик вспоминал, как во время войны с Наполеоном его, вместе с парной упряжкой и телегой отправили служить в воинский обоз при русском корпусе генерала Эртеля, что стоял в окрестностях Мозыря. Возчики были вместе с солдатами на исходе лета 1812 года под огнем противника возле Бобруйской крепости, некоторые лишились своих упряжек и даже погибли. Уже поздней осенью они ходили с корпусом до самого Вильно, откуда, после расформирования обоза в начале 1813 года, были отправлены в свое местечко.

Как-то разглядывая хранившуюся в семье реликвию тех времен – аттестат, выданный русским командованием Михелю после его службы, маленький Зусь спросил у деда:

– А почему здесь сказано местечко Калинковичи, когда все называют его Каленковичи, и это название даже при въезде и выезде из местечка написано?

Старый Михель подивился уму и любознательности внука, и честно ответил:

– Да кто ж его знает почему, штабным писарям, людям великой мудрости и учености, оно виднее…

Быстро бежит время, вырос Зусь и женился на ровеснице Брайне, дочке соседа-лавочника. По обычаю своего народа перешел жить в их дом, начал помогать в торговле льняным маслом, которое производилось тут же, в местечке. Процесс изготовления продукта был довольно трудоемкий. Семена льна засыпали в специальное приспособление, которое приводила в действие лошадь, ходившая по кругу. Жернова перемалывали семена в муку, которую засыпали в барабан и сильно нагревали. Затем распаренную муку высыпали в полотняный мешок, закладывали под пресс, отжимали, и таким образом получали вкусное и питательное растительное масло. Оно пользовалось большим спросом в самом местечке, его также охотно покупали приезжавшие на ярмарку крестьяне из окрестных сел и даже других уездов.

Оборотистый и честный во взаимоотношениях с покупателями и партнерами по торговым сделкам, Зусь Зеленко заслужил у них доверие и уважение. Со временем расширил свое дело, начал поставлять из Полесья в Польшу и Прибалтику хлеб, лен, пеньку, «горячее вино» (водка местного производства) с винокуренных заводиков здешнего панства. На Украине хорошо продавались деготь, смола, скипидар и разного рода лес. Взамен Зусь с компаньонами доставляли из тех краев на Каленковичскую, Юровичскую и Мозырскую ярмарки соль, различные металлические изделия, стекло, мыло, свечи, виноградные вина, чай, кофе, специи и прочие «колониальные товары». Бывая по торговым делам в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве и даже за кордоном (сохранились сведения об оформлении им в 80-х годах 19 века заграничного паспорта) калинковичский коммерсант заметно расширил свой кругозор, приобрел опыт успешных сделок и деловые связи.

Между тем случилось событие, раскрывшее в успешном торговце еще административный и организаторский талант. В 1882 году в Речице была избрана мещанская управа, занимавшаяся делами мещан города и уезда, которые почти все были из еврейского сообщества. До уездного центра было далековато, дела затягивались, и каленкавичане, вычитав в соответствующем указе, что такую же управу можно учредить в любом местечке, имеющем более 50 дворов, обратились 20 июня 1883 года по этому вопросу к уездному начальству. Заявление подписали крупные торговцы и лавочники М.Кауфман, И. Кацман, А. Комиссарчик еще 12 еврейских «пятидворных депутатов», в числе которых был и З. Зеленко. Бумага проследовала в Минск и там 7 июля на ней появилась резолюция: «… приговор мещанского общества утвердить, о чем дать знать Речицкому уездному исправнику и предложить распорядится о производстве выборов должностных лиц во вновь учрежденную мещанскую управу».

И вот 1 августа того же года собравшиеся в калинковичской синагоге 17 «пятидворных депутатов» провели первые в истории местечка вполне демократические выборы. Перед этим все они подписали «клятвенное обещание» – весьма интересный документ. «Я, нижеподписавшийся – говорилось в нем – обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом в том, что хочу и должен при проведении выборов в установленные мещанские должности Минской губернии Речицкого уезда в местечке Каленковичи для отправления правосудия и других дел по чистой моей совести и чести, без пристрастия и собственной корысти, устраняя вражду и связи родства и дружбы, избирать в моих собратьях таких, по качествам ума и совести их нахожу я способными и достойнейшими, и от которых надеюсь, что они возложенных на них обязанностях окажут себя ревностными в службе императорского Величества и попечительными о пользе общественной. Если же я инако поступлю, то как нерадивый обман общественный, в коем и мое содействие заключается, подвергаю себя нареканию собратий моих, а в будущей жизни отвечу перед Богом и страшным судом его. В заключение сей моей клятвы о безпристрастном выборе целую слова Пяти книг Моисеевых». Само голосование было тайным, голосовали черными и белыми шарами. Большинством голосов первым председателем мещанской управы был избран Шмерка Йоселев Голер, 55 лет, грамотный, владелец лавки, имевший 60 рублей годового дохода. Его заместителями и членами управы стали Е. Бергман и А. Карасик.

Когда главный вопрос собрания был решен, слово попросил молодой «пятидворный депутат» З. Зеленко. Он предложил, во избежание путаницы в бумагах по одноименным селу и местечку именовать последнее во всех документах мещанской управы несколько иначе – Калинковичи, заменив в старом названии е на и – будет красивее и благозвучнее. К тому же это название властями уже однажды ранее употреблялось, в доказательстве чего З.Зеленко предъявил собранию дедову бумагу. Предложение понравилось, и было единогласно принято. Начиная с этого времени названия Каленковичи и Калинковичи употреблялись в официальных документах какое-то время одновременно, причем первое относилось к селу, а второе – к местечку и железнодорожной станции. Последний вариант названия получил свое официальное закрепление в справочнике 1909 года “Список населенных мест Минской губернии”, а позднее, когда местечко, село, фольварк и поселок при железнодорожной станции слились воедино, окончательно стал названием города.

Перевыборы в Калинковичскую мещанскую управу происходили каждые 3 года, и Ш. Голер выигрывал их на протяжении почти двух десятилетий. В 1886 году Зусь Зеленко впервые вошел в состав управы. В 1902 году был избран ее председателем на первый срок (потом также неоднократно переизбирался). Ему было тогда 43 года, дети подросли, взяли на себя часть семейной торговли, и можно было сосредоточится на решении общих для местечка проблем.

В начале прошлого века в Калинковичах (местечке, селе и поселке при железнодорожной станции) имелось 3 постоялых двора, 3 корчмы, 2 мастерские по обработке шкур, заводик колесной мази и 28 лавок. Все «торговые точки» принадлежали мещанам-евреям. 9 из них торговали ситцем, платками, галантереей, табаком, посудой, дегтем. 16 продовольственных лавок продавали чай, сахар, муку, крупу, рыбу, постное масло и т.д. Одна лавка торговала кожами, одна – готовой одеждой и одна – «красным товаром» (ювелирные изделия и бижутерия). Самым богатым торговцем в местечке был Х. Гиммельштейн, имевший 4 тысячи годового оборота и 400 рублей годового дохода. З. Волошин отчитался о 1 тысяче и 150 рублях соответственно, Г. Иткин имел 150 рублей дохода, А. Голод – 130 рублей. Другие калинковичские торговцы и сам З. Зеленко по размерам своих капиталов сильно уступали этим «олигархам», а 15 наименее состоятельных имели только 25-30 рублей годового дохода. Более богатые владельцы сдавали торговые площади в поднаем. Так, состоятельный мещанин М. Медведник сдавал свой магазин в аренду пятерым лавочникам, в числе которых были и два сына председателя мещанской управы.

Гораздо больше, чем промышленников и торговцев, в калинковичской еврейской общине было ремесленников, промышлявших изготовлением колес, кирпича, швейным и сапожным делом, а также тех, кто занимался извозом. Число калинковичских «ломовиков» (перевозили грузы) и «балагольщиков» (перевозили пассажиров) значительно увеличилось после учреждения здесь железнодорожной станции. Конкуренция между Мозырскими и Калинковичскими извозчиками за пассажиров прибывавших поездов неоднократно порождала конфликты и жалобы вплоть до Минского губернатора.

Первое, чем занялся новый глава управы, было создание в местечке добровольной пожарной дружины, которая и начала функционировать 23 июля 1903 года. Затем был поставлен вопрос о строительстве первой в местечке общественной бани. Вскоре необходимые средства были собраны, баня была построена на берегу Каленковки, чуть западнее мостика на тракте. Плату за ее посещение управа установила самую умеренную. Евреи ходили в общую баню по пятницам, а христиане – в субботу.

Водопровода и какой-либо канализации в Калинковичах отродясь не было, воду жители брали из немногочисленных колодцев или прямо из Каленковки. Обычно ее запасали заранее в бочках, чтобы не испытывать недостатка в случае надобности по хозяйству. Но в засуху вода в колодцах кончалась, и ее не хватало даже для питья. Как видно из архивных документов, З.Зеленко был первым, кто попытался решить этот важнейший для местечка вопрос путем постройки артезианской скважины, однако из-за большой дороговизны проекта он тогда так и не был осуществлен.

Весенняя и осенняя распутицы делали калинковичские улицы, не имевшие тротуаров, почти непроходимыми. Отсутствовало и освещение, из-за чего после наступления темноты всякое передвижение по местечку, особенно, если Луну закрывали облака, было просто немыслимым. Впервые вопрос об освещении Калинковичей обсуждался в мещанской управе в 1906 году. Предлагалось установить в центре местечка и на каждой из четырех улиц восемь больших керосино-газовых фонарей, на это требовалось около тысячи рублей. Проект утвердили в Минском губернском правлении, все расходы отнесли за счет «коробочного сбора», и вскоре местечко украсили эти чудеса цивилизации. К 1907 году за счет средств земства и мещанской управы, улица «Почтовая» и дорога до железнодорожной станции была замощена булыжником, а с левой стороны улицы в местечке был сделан деревянный тротуар. В 1909 году по договоренности с почтово-телеграфной конторой, находившейся на железнодорожной станции, в центре местечка, на здании управы, был установлен большой, обитый железом, почтовый ящик, корреспонденция из которого забиралась ежедневно.

Средств на цели благоустройства требовалось немало. Выручало калинковичское ссудно-сберегательное общество, созданное в 1900 году по инициативе З.Зеленко и еще трех десятков состоятельных и влиятельных купцов и мещан. В 1902 году капитал товарищества составлял уже солидную сумму в 2 400 рублей, а прибыль с него – 153 рубля 50 копеек. Калинковичское ссудно-сберегательное общество действовало довольно эффективно, быстро укреплялось и росло. В 1914 году в нем числилось 347 членов, сумма вкладов выросла до 16 636 рублей, а основной капитал составил 9 707 рублей. На средства общества в 1907 году был выстроен т.н. «каменный корпус» – 7 отдельных помещений под одной крышей (реконструирован в 1930 году, ныне здание ООО «АнРи»). Пять помещений занимали лавки, в других был молитвенный дом и «хэдэр», где помещалась библиотека с книгами на еврейском и русском языках.

По примеру соседнего Мозыря, в Калинковичах тогда было создано еврейское общество пособия бедным, содержавшее «дешевую столовую» и выдававшее беспроцентные ссуды нуждавшимся. Бывало, что за благотворительностью обращалось до половины жителей местечка. Не отказывали в ней и попавшим в беду белорусам, жителям примыкавшего к местечку села. З.Зеленко провел через управу решение, по которому неимущим оплачивались визиты к местному врачу и акушеркам, а для детей из таких семей лекарства были бесплатными.

Калинковичские евреи и белорусы, хотя и жили в то время своими улицами, сильно отличались друг от друга внешним видом, обычаями, верованиями, исторической памятью и преданиями, всегда находили общий язык. Долгое соседство этих двух общин создало в Калинковичах такие экономические связи и образ жизни, без которых те и другие уже не могли обойтись. Какой-либо зависти и вражды между ними не было, потому что все с большим трудом добывали свое скудное пропитание: «тутэйшие» – земледелием и отхожим промыслом, а евреи – ремеслами, торговлей и посредническими услугами.

Разумеется, конфликты, как правило, на экономической почве, также имели место, но, как видно из документов, всегда решались мирно, на основе взаимного интереса, зачастую без вмешательства властей. Большому испытанию это добрососедство подверглось осенью 1903 года, когда по Российской империи прокатился ряд инспирированных черносотенцами еврейских погромов. Кровавые побоища с жертвами среди евреев и христиан произошли тогда в Гомеле и Речице. Вооруженная револьверами и ножами «боевая дружина» еврейской молодежи выехала на поезде из Гомеля в Речицу на подмогу соотечественникам, но попала в засаду и была перебита. В Калинковичах же руководство обоих общин оказалось на высоте положения, держало ситуацию под контролем, обуздало своих экстремистов, и никаких эксцессов здесь не было.

С началом 1-й мировой войны в местечке открыли финансируемый земскими властями и мещанской управой «питательный пункт для детей запасных и беженцев». Для еврейских семей, бежавших из охваченных войной районов, было устроено временное пристанище в только что выстроенном для синагоги просторном здании.

В первой половине дня 2 марта 1917 года сначала на станции, а потом в местечке молнией распространилось известие – «царя скинули»! Вскоре все население толпилось в центре и на вокзале, у здания почтово-телеграфной конторы, с крыши которой несколько солдат из здешних артиллерийских складов уже сбрасывали царского двуглавого орла. Впрочем, в деятельности мещанской управы особых изменений не произошло, только сняли со стены большой, во весь рост, портрет императора, да перестал надоедать неведомо куда сгинувший полицейский урядник А.Маковнюк, великий любитель «проинспектировать» еврейские лавки.

В конце ноября по телеграфу поступило известие, что все органы власти предыдущего правительства ликвидируются и создаются новые – Советы. Таковой и был избран на общем собрании жителей местечка 12-го (по новому стилю 1-го) января 1918 года. Безропотно, но с тяжелым сердцем и недобрыми предчувствиями передал Зусь новой власти помещение, документы, кассу и печать упраздненной мещанской управы, в которой состоял почти три десятка лет, из них пятнадцать последних – председателем. А вскоре в местечке и за его пределами стал рушится весь старый мир, частью которого был и он сам…

Регулярно происходила смена властей: Советы были разогнаны немцами, но вернулись обратно, когда у тех самих «скинули» кайзера. Затем приходили и были изгнаны поляки. Когда, как казалось, наконец, установился долгожданный мир, на калинковичан свалилась новая напасть – «балаховцы». Наверное, среди этой разношерстной рати, носившей изображения черепов на рукавах, и была какая-то часть идейных повстанцев, борцов против советской власти, но большинство составлял деклассированный сброд из центральных губерний бывшей Российской империи, воевавший исключительно ради грабежа. События ноябрьских дней 1920 года отобразил в своих автобиографических записках Д. Г. Сергиевич, бывший тогда учеником калинковичской железнодорожной школы. Он слышал рассказы и видел, как «…балаховцы резали евреям бороды в местечке, как грабили их лавчонки и магазины и как расстреляли там трех коммунистов». Об этом же свидетельствует и сводка Дудичского волревкома за подписью председателя А. Гаранина, членов Л. Науменко и И. Будника: «Очень много убитых в Калинковичах, особенно среди евреев, их семьи сильно потерпели от балаховцев». По позднейшим подсчетам таковых было 45 человек, и еще 67 – в других населенных пунктах волости. Пострадавших было бы еще больше, если бы всю эту «черную неделю» многие еврейские семьи не прятали от погромщиков их соседи-белорусы из примыкавшего к местечку села. Наверное, в их числе был и уважаемый крестьянами бывший председатель мещанской управы.

В августе 1923 года по составленному волисполкомом списку в Калинковичах были огульно «муниципализированы» несколько десятков лавок и жилых домов. Их хозяевам предложили заключить с властями договор на аренду своего бывшего имущества, и большая часть попавших в чиновничьи жернова бедалаг подписала эти бумажки. Но З. М. Зеленко и с ним еще четверо калинковичан, неплохо разбиравшиеся в законодательстве, заявили обоснованные жалобы на незаконность принятых в отношении их имущества решений. Год спустя, после прокурорской проверки, уже Калинковичский райисполком 6 августа 1924 года был вынужден признать, что вышеназванные дома и лавки «…от муниципализации освобождены и оставлены за прежними владельцами». Жалобщиков и знатоков законодательства взяли тогда на заметку…

Но вернемся в январь 1925 года. “На собрании было 605 человек, – отмечено в отчете исполкома, – из числа взрослого еврейского населения – 300 человек. Публика была наэлектризована, разбилась на две части: за синагогу и за клуб. …Вначале собрание проходило шумно, прерывались докладчики, шумели преимущественно женщины, собравшись в отдельную группу. По вопросу передачи новой синагоги под клуб произведено поименное голосование. Из присутствовавших на собрании за отдачу синагоги под клуб 418, за оставление синагоги 197. По роду занятий они распределяются: торговцев 50, женщин 96, из них торговок 49, кустарей и извозчиков, преимущественно стариков – 51”.

21 февраля того же года вопрос о Калинковичской синагоге рассматривался в высшей инстанци – на заседании Прзидиума ЦИК БССР. Главе белорусского правительства А. Г. Червякову это калинковичское самоуправство, видимо, порядком надоело, и последовало решение: “Постановление Комиссии по отделению церкви от государства от 6-го декабря 1924 года относительно передачи новой Калинковичской синагоги под клуб – отменить. Поручить Совету Народных Комиссаров изыскать средства на постройку рабочего клуба в м.Калинковичи”. Так Зусь Зеленко в последний раз оказал добрую услугу своему местечку: построенный в 1926 году на бюджетные средства просторный “Нардом” (позднее РДК) в течение полувека был здесь главным очагом культуры. Синагогу тогда вернули верующим, но, как оказалось, ненадолго. В 1930 году ее вмасте с православным храмом “муниципализировали” и отдали под горисполком. После войны здесь был Дом пионеров и одно время занимались младшие школьные классы. Здание разобрали по ветхости в 70-х годах прошлого века.

За решением СНК последовали “оргвыводы”: председатель и секретарь калинковичского сельсовета (одноименное село с юга примыкало к местечку), опрометчиво заверившие своей печатью подписи верующих, лишились своих постов, а в отношении наиболее активных “подписантов” нарядили следствие. Пройдет не так уж много времени, и они станут первыми кандидатами в расстрельные списки “врагов народа”…

Председатель Калинковичского райисполкома П. И. Куприянов продолжал энергичную “муниципализацию”, но по какому-то досадному недоразумению реквизировал дом у гражданки М. Жданович, чей сын был не последним человеком в Мозырском ОГПУ – после чего, что называется, “с треском” слетел с должности. На его место пришел М. А. Косухин, недавний командир полка, здешний уроженец, и при нем, наконец, в Калинковичах починили устроенные еще мещанской управой деревянные тротуары и вновь зажгли 6 керосино-газовых фонарей (куда “вихри враждебные” унесли еще два – история умалчивает). А старому Зусю, можно сказать, последний раз повезло – всеми уважаемый, он тихо скончался в кругу семьи и близких летом 1925 года.

21 сентяюря 2010

Автор Владимир Лякин, бывший офицер флота, историк и краевед.

Автор Владимир Лякин, бывший офицер флота, историк и краевед.