“Четыре языка – белорусский, русский, польский и идиш – встретили меня на вокзале. Они глядели на меня сверху, с серой стены… Я встречался с ними на каждом шагу, в каждом наркомате, в каждой конторе – везде”.

(идишистский писатель из Варшавы Израиль-Иешуа Зингер о Минске 1926 годa)

ИДИШ КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК В БЕЛАРУСИ

С начала 1920-х годов идиш наряду с белорусским, польским и русским языками стал одним из государственных языков в Беларуси. На идише оформлялись вывески учреждений, на него переводились белорусские законы. Газеты и журналы выпускались либо на всех государственных языках, либо на одном из них. На тогдашнем гербе с серпом и молотом, хотя он сегодня не пользуется популярностью (справедливо), имелась надпись на всех языках, провозглашенных государственными. У евреев была возможность учить детей в школах на идише. В 1938 году произошло лишение идиша статуса государственного языка, но это, как говорится, уже совершенно иная история.

В середине 1924 года Центральным комитетом КП(б) Беларуси было инициировано создание в БССР ряда национальных еврейских районов. Резолюция ЦК предписывала создание этих районов в местах сосредоточения еврейского населения.

Секретарь еврейской секции КП(б)Б Янкель Левин заявил, что официальный язык данных районов – идиш. На этом языке должны публиковаться все местные акты и объявления. Идиш должен был стать в рассматриваемых районах языком, используемым для работы всей советской бюрократии. Однако речь шла скорее об эксперименте, он не был рассчитан на постоянное развитие и долгосрочную перспективу.

МИНСК И ИДИШ

До 1917-го года Минск для белорусских евреев был одним из важнейших политических, религиозных и демографических центров. Он рассматривался в качестве еврейского города, и это гарантировало успешность идишистского эксперимента в нем – намного большую успешность, чем в других советских городах.

Судьба идиша в Советском Союзе изучалась Цви Гительманом, Мордехаем Альтшуллером, Михаилом Крутиковым, Геннадием Эстрайхом, Джеффри Вэйдлингером, Давидом Шнеером. Весьма познавательны в этом плане и работы Элиссы Бемпорад.

После выбора большевиками в качестве официального языка идиша (июньский декрет 1919 года), а не “клерикального” иврита, обучение во всех еврейских советских школах на идише привело к приоритетности этого языка с точки зрения пропаганды и проведения разных мероприятий культурного и научного значения. Идиш являлся для большинства евреев языком родным, и именно благодаря ему евреев можно было идентифицировать.

Бывшая Российская империя начала перекраиваться в социалистическую федерацию народностей, и при этом происходила трансформация представителей народов царской России в граждан большевистского нового общества. Религию, как институт, большевики делегитимизировали, и она не могла использоваться как “определитель” нацпринадлежности для народов Союза. Для евреев не подходило деление по территориальному признаку или признаку проживания в какой-то из республик: рно лишь подчеркивало их дисперсность. В итоге идиш стал инструментом советизации “еврейской улицы” и важным критерием еврейской идентичности. Это означало приобретение им нового статуса в жизни евреев Минска – и культурной, и политической, и научной.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ИДИША

В бывшем СССР было немало городов с высокой концентрацией евреев. Много евреев было, к примеру, в Киеве, Москве, Петрограде, и значительная их часть на рубеже 1910-20-х годов владела идишем. Но лишь белорусские евреи удостоились того, что идиш был объявлен государственным языком.

В 1920-м году (31 июля, т. е. 97 лет назад) была принята Декларация независимости Белорусской республики, в которой предусматривалось равноправие таких языков, как белорусский, русский, польский и идиш, в отношениях с организациями и госорганами, в культуре и образовании.

Каждый из граждан получал право и фактическую возможность использовать родной язык в сношениях со всеми учреждениями и органами Республики. У каждой национальности имелось право на открытие собственных школ. В каждой из правительственных организаций должны были работать в необходимом количестве сотрудники, владевшие польским языком и идишем.

В белорусских городах местными властями поддерживалось употребление евреями идиша в судебных и культурных учреждениях. Его употребляли и на партийных митингах, в том числе и для того, чтобы евреи в Беларуси меньше использовали русский язык, не становились проводниками этого языка.

Оказание внимания языкам меньшинств советскими руководителями обусловливалось тем, что они желали поощрить белорусов к употреблению языка белорусского. Инициаторы «коренизации» рассматривали расцвет еврейской культуры на идише как стимул к более широкому применению белорусского и украинского (но не русского языка) в госучреждениях, соответственно, Беларуси и Украины.

ВВЕДЕНИЕ ИДИША В ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ МИНСКА

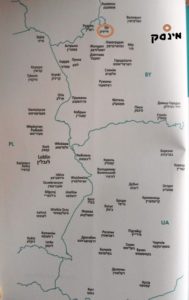

В Минске идиш появился в публичных местах – впервые в истории города он оказался “видимым”, хорошо заметным. К примеру, на здании железнодорожного вокзала название города было написано и на идише. Прибывавшие в Минск пассажиры видели среди иных еврейские буквы – и осознавали, что в столице Беларуси идиш наделен официальным статусом. Это обстоятельство придавало Минску особую притягательность.

В то время написание текстов на идише, размещенных в общественных местах Минска, было абсолютно нормальным для жителей города. Но некоторые приезжие воспринимали это с удивлением.

Многие важные учреждения, к примеру, Белгосуниверситет, были снабжены вывесками с официальным наименованием на идише и белорусском. Жители Минска слышали идиш по радио, видели его в субтитрах в городских кинотеатрах. Когда проходили выборы, о них объявляли на идише. На идише Центральный исполнительный комитет (ЦИК) получал корреспонденцию, на нем же граждане подавали заявления в парторганизации о том, чтобы их включили в список кандидатов.

Если посмотреть на инструкции, которые были предназначены почтовым работникам, то можно сделать вывод, что в Беларуси имело место языковое равноправие. Действительно, идишем в 1920-х годах пользовалась и местная бюрократия, и обычные минские евреи в своей повседневной жизни. Минск, возможно, был единственным из всех восточноевропейских городов, куда можно было направлять открытки и письма с указанием адресатов на идише.

ИДИШ КАК ЯЗЫК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Начало 1926 года – время создания Минской судебной еврейской палаты, работавшей на идише и обслуживавшей Минский округ. В работавшем на идише суде шло рассмотрение как гражданских, так и уголовных и экономических дел. В 1928-м году Еврейским бюро было заявлено, что за период с 1926-го по 1928-й годы еврейский суд Минска превратился в органичную часть системы общесоветского управления.

Поскольку языком судопроизводства стал идиш, евреи из Минска, его пригородов и соседних местечек, начали больше доверять суду. Так, по рассказу одного из работников еврейского суда отмечалось, что большая часть евреев Минска (порядка 80%) предпочитали обращаться именно в суд еврейский, особенно если обвинялись по уголовным делам. Так им удобнее было изъясняться в суде. Кроме того, при использовании идиша судьи-евреи намного лучше понимали обвиняемых. Ведь судье, чтобы понять человека, нужно разбираться в разных тонкостях – знать обычаи, различать даже интонационные нюансы.

ИДИШ НА КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И В СПОРТКЛУБАХ МИНСКА

Люди слышали звучание идиша на концертах, в Государственном еврейским хоре и в Белорусском государственном еврейском театре. В Минске это происходило регулярно.

Весной 1926-го года проводился литературный вечер, посвященный десятилетию со дня кончины Шолом-Алейхема (известнейшего еврейского писателя). Вечер этот проходил в Белорусском гостеатре. Проведение его было поручено Нохему Ойслендеру, который рассказал о писателе и его творчестве белорусам, евреям и русским.

Идишу большинство евреев Минска, независимо от их взглядов на политику или что-либо еще, несомненно, отдавали приоритет на отдыхе и при посещении общественных мероприятий.

Сразу после окончания Первой мировой войны был основан Минский союз еврейской молодежи под названием «Юнг-скаут». Он устраивал для 12-16-летних девочек и мальчиков из еврейских семей праздники и спортивные мероприятия. Это помогало духовному развитию подростков, знакомству их с народным еврейским творчеством, культурным наследием. На всех мероприятиях этого союза использовался идиш. В то же время произношение ключевых спортивных терминов из-за отсутствия их в идише было обычно по-русски.

Если посмотреть на устав еврейского клуба спорта и туризма (август 1921 года), в нем было написано, что его официальная цель состоит не только в совершенствовании физического состояния молодых евреев, но и в подготовке новых инструкторов для детсадов и школ. Чиновники требовали употребления идиша во всех относящихся к воспитанию и образованию сферах. Руководители же клуба вынашивали идея создания на идише спортивной терминологии для слабо владеющих русским языком детей.

В декабре 1921 года состоялось официальное открытие еврейского спортивного клуба “Гамер” (“Молот”), ранее называвшегося “Маккаби”. Число его членов к началу 1922-го года составляло порядка ста человек: это были девушки и юноши 14–20 лет, которые старательно посещали занятия. В январе 1922 года в этом клубе открылись курсы физинструкторов для еврейских начальных школ и детсадов. Курсы были трехмесячными. На них проводились занятия теоретического плана, где изучались анатомия и физиология человека, и плана практического (3 раза в неделю).

ОБУЧЕНИЕ НА ИДИШЕ

Постепенно идиш превратился в язык еврейского советского образования. В начале 1924 года (по состоянию на 7 января) в Минске было 10 средних еврейских школ, в которых обучалось 2505 учеников и работал 141 учитель. Было также 8 детских домов, в которых насчитывалось 602 воспитанника и 77 педагогов. Детсадов было 7 с 400 детьми, которых воспитывали 34 педагога. Также в еврейском педагогическом техникуме получали образование 175 студентов, которых учили 29 преподавателей.

Нельзя не обратить внимания на то, что еврейским активистам для превращения идиша в язык школьного обучения пришлось немало потрудиться и приложить большие усилия. Ведь в сфере образования традиционно доминировал язык русский. У еврейских активистов отсутствовала педагогическая литература и не сформировалась традиция преподавания на идише. Им приходилось строить систему, как говорится, с нуля.

Получение образования еврейскими педагогами происходило до революции, в основном на русском языке. В дореволюционный период педагоги использовали русскоязычные учебники, публиковали свои работы в русскоязычных педагогических изданиях.

В мае 1921 года благодаря усилиям Евсекции, Минского исполкома и группы активистов сферы образования были организованы на идише подготовительные курсы для еврейских молодых педагогов. При этом важно было определиться с вопросом необходимости владения русским языком.

По мнению М. Годера, который позднее занимался преподаванием идишистской литературы в разных учебных минских заведениях, будущим педагогам было весьма важно владеть русским языком. Он так считал, поскольку в области педагогики на идише литературы не было. Но с ним не был согласен Юдл Франкфурт, один из основателей минского Евпедтехникума в Минске. Для него было куда важнее, чтобы у будущих педагогов имелась общая подготовка, чтобы они устраивали комиссию по принятию в учебные заведения по иным критериям. Ведь на худой конец можно было пригласить преподавателей русского языка для обучения тех, кто его не знал.

Одной из самых крупных проблем в образовании было преподавание научных дисциплин. Преподавание математики, иных наук на идише упиралось в проблему отсутствия книг. Тем не менее преподавание на идише велось – как в начальных школах, так и в вузах.

В конце 1921 года было создано еврейское отделение педфакультета в Белгосуниверситете, то есть впервые в истории идиш превратился в язык университетского обучения. На идише шло преподавание как “еврейских”, так и общих предметов. Так, в 1928-м году на идише читались курсы: “История евреев Польши, Литвы, Белоруссии и Украины”, “Экономическая история евреев России”, “Старая и современная еврейская литература”, “История еврейского языка”, а также “Политическая экономия”, “История России”, “Аналитическая геометрия”, “Неорганическая химия”, “Математика”.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СРЕДА, ПРОНИЗАННАЯ ИДИШЕМ

Если взять Россию дореволюционного времени, то в ней реализация наиболее важных еврейских культурных и научных проектов велась в основном на русском языке, иногда использовался иврит (преимущественно в учреждениях Одессы и Санкт-Петербурга). Когда власть захватили большевики, они позаботились о ликвидации обучения на иврите и учреждений, практиковавших использование иврита. К середине 1920-х годов произошло почти полное вытеснение этого языка из культурной, научной, политической и образовательной сферы евреев.

Некоторые из русскоязычных еврейских научных учреждений продолжали существовать после Октябрьской революции. Однако отношение к ним было по большей части враждебным, их называли “буржуазными организациями”. Зарубежные еврейские меценаты не жертвовали на них деньги, а на госфинансирование претендовать они не могли в силу своей “буржуазной природы”.

“Заменителем” русского языка стал идиш; его также стали рассматривать в качестве нового языка “еврейской науки”. При этом местами основных научных центров стали Украина и в Беларусь, где в основном проживали евреи, говорившие на идише. Минск постепенно стал важным центром «еврейских исследований». Интерес к ним неуклонно рос, этому содействовало и солидное госфинансирование. Многие видные ученые переехали из России в Минск.

В 1924 году был основан еврейский отдел в Институте белорусской культуры (Инбелкульт). Это, по сути, была первая попытка организации еврейских исследований в учебном заведении Союза ССР. Инбелкульт существовал в 1922–1928 гг. и был реорганизован в Белорусскую Академию Наук.

Чтобы создать новый научный центр, его инициаторы стремились привлечь силы как из СССР, так и из-за рубежа. В 1925 году руководитель еврейского отдела попытался привлечь к сотрудничеству с новым журналом “Цайтшрифт” живших в Нью-Йорке известных еврейских исследователей (фольклориста И. Л. Кагана и лингвиста Иегуду Иоффе), «переманить» их на жительство в Минск.

Журнал “Цайтшрифт” являлся, возможно, лучшим научным изданием на идише в СССР 1920-х годов. В нем публиковались статьи видных ученых, в частности, Макса Вайнрайха. Это говорит о том, что Минск представлял собой крупный академический центр. Ученые Минска имели тесные контакты с сотрудниками научного центра в Вильне. Историк литературы Израиль Цинберг, критично настроенный по отношению к марксизму-ленинизму, всё-таки положительно оценил первый выпуск “Цайтшрифта”. Он сделал вывод, что Минск (как и Вильно) превратился в новый центр научных исследований на языке идиш.

Следует отметить, что идишистский научный центр, его деятельность повлияли на повседневную жизнь города. Благодаря собравшейся в нем еврейской научной интеллигенции Минск из некогда провинциального города становился городом, где протекала еврейская культурная жизнь. В зданиях школ, в театрах и клубах Минска проходили лекции и публичные встречи. О них регулярно писали журналисты в ежедневно выходившей идишистской газете “Октябр”. С помощью новой научной еврейской интеллигенции Минск уверенно «становился на ноги».

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК И ИДИШ

Идишизацию можно назвать еврейским вариантом-аналогом белорусизации. В царской России идиш и белорусский язык считались языками низкостатусными, нелитературными, периферийными. Но в Беларуси настала пора расцвета этих языков, когда на них заговорили во весь голос – и культура, и образование, и политика.

Цви Гительман и Мордехай Альтшуллер в их работе, посвященной Евсекции, отмечали, что расширение во всех сферах использования идиша связано с кампанией по продвижению белорусского языка в политические советские учреждения и в госаппарат.

В 1920-х годах и в начале 1930-х довольно часто можно было столкнуться с выступлениями на идише во время партсобраний. Если собрание было по составу участников преимущественно еврейским, то выступающие должны были говорить на идише, а не на белорусском. Начинавших говорить вполне могли перебить, если они начинали выступление не на идише. Местными еврейскими органами идишизация воспринималась в качестве абсолютного принципа, которым руководствовались “этнические островки” наподобие минской фабрики “Миншвей”. Они отказывались вести на русском языке какую бы то ни было деятельность.

Минск на самом деле для расцвета идиша был городом, можно сказать, идеальным. Во-первых, государство оказывало финансовую поддержку. Во-вторых, не было острой конкуренции с языком белорусским.

Повторимся: идиш в еврейском Минске занимал особо значимое положение, куда более значимое, чем в других советских городах со значительной долей еврейского населения. Яркий пример: когда в 1921 году открывался Белгосуниверситет, то секретарь Евсекции произнес приветственную речь на идише. Подобного не могло бы произойти в других советских городах.

Подготовила Маргарита Акулич (г. Минск)

* * *

Еще один материал М. Акулич: «Еврейский идиш и беларуский язык»

Опубликовано 30.07.2017 23:07

Предлагаем отрывок из статьи М. Акулич «Еврейский идиш и беларуский язык» в переводе В. Рымши :

* * *

Быў час, калі беларусы паважалі ідыш, а габрэi паважалі беларускую мову. Усё гэта дзейнічала толькі на карысьць шматнацыянальнаму народу Беларусі.

Сёньня пра ідыш у Беларусі амаль забыліся. А беларуская мова практычна нікім, акрамя часткі зацікаўленых беларусаў, не падтрымліваецца. У Беларусі існуе Таварыства беларускае мовы імя Францішка Скарыны, якое ўвесь час просіць у грамадзянаў Беларусі падтрымкі з-за павелічэньня арэнднай платы і неабходнасьці фундаваньня газэты «Наша слова», частка накладу якой распаўсюджваецца дармова.

Да другой сусьветнай вайны і некаторы час пасьля яе ідыш у Менску ведалі ня толькі габрэi, але й беларусы. Да прыкладу, адна габрэйская кабета зь Менску адзначыла:

«Многія беларусы ведалі ідыш. Калі я сюды пераехала (а гэта для мяне, дзяўчынкі з Бранскай вобласьці, было падобна да пераезду ў Ню-Ёрк), то ў нас зьявілася суседка, якая працавала на абутковай фабрыцы, дзе больш за 90% працоўных – габрэi. Дык вось яна, беларуска, ведала ідыш і ўсе сьвяты – і, калі пачала мяне распытваць, махнула рукой: маўляў, я больш за цябе ведаю! Значыць, гэта было такое пранікненьне і абмен культурамі, якога цяпер ужо, на жаль, няма».

За што некаторыя ненавідзяць габрэяў? Адна з прычынаў – бо яны чужынцы. У Беларусі да вайны габрэi не былі для прадстаўнікоў іншых нацыянальнасьцяў чужынцамі. Таму і антысэмітызм у Беларусі ня быў такім шалёным. Вось што, напрыклад, адзначыў Якаў Гутман – кіраўнік Сусьветнага згуртаваньня беларускіх габрэяў: «Што тычыцца антысэмітызму, які выяўляўся на тэрыторыі сучаснай Беларусі, то можна сказаць, што ўсё ў гэтым сьвеце адносна, і ў Беларусі антысэмітызму было менш, асабліва на ўзроўні простага народу. Перад рэвалюцыяй у мястэчках вельмі шмат негабрэяў нават гаварыла на ідышы. Але пагромы ўсё ж-такі здараліся. Вядомы Гомельскі пагром у пачатку 20 ст. Таксама вядомы крывавы паклёп (калі габрэяў абвінавачвалі ў забіцьці немаўлятаў, каб выкарыстоўваць іхнюю кроў для выпяканьня мацы). Але акурат дзякуючы стаўленьню людзей тут у Беларусі адносна большая колькасць габрэяў уратавалася зь гета. Калі літоўскія карніцкія загоны дарэшты выразалі габрэяў на тэрыторыі Беларусі, то вайсковых адзьдзелаў зь Беларусі, якія-б забівалі габрэяў на тэрыторыі Літвы ці ахоўвалі Варшаўскае гета, не было. Вядома, былі асобныя паліцаі, але ўсё было ў меншых маштабах, чым, да прыкладу, у Літве».

Сапраўдная прафіляктыка антысэмітызму – жыць разам і ведаць мовы адно аднаго, паважаць культуру адно аднаго і быць узаемна талерантнымі.

Сёньня ў Беларусі ў цяжкім становішчы знаходзіцца ня толькі ідыш, але і беларуская мова, прыхільнікі якой адчуваюць сур’ёзны недахоп грашовых сродкаў на яе падтрыманьне. Дык чаму-б ізноў не аб’яднацца габрэям і беларусам, і разам не стаць на абарону абедзьвюх моў, утварыўшы, скажам, таварыства па абароне беларускай мовы і адраджэньні ідышу? У такога таварыства маглі-б зьявіцца сродкі для развіцьця гэтых моваў, габрэйскай і беларускай культуры. Бо і ў Ізраілі, і ў іншых краінах, на падтрымку гэтага таварыства маглі-б адшукацца грошы. А пакуль, выглядае, арганізацыі некаторых краінаў марнуюць сродкі. Так, паводле Якава Гутмана: «У мяне ёсьць закіды да кіраўніцтва дзяржавы Ізраіль, якая заплюшчвае вочы на тое, што адбываецца на “габрэйскай вуліцы” ў Менску, да дзярждэпартамэнту, які нават не ўключаў у свае справаздачы па правах чалавека аб свабодзе рэлігіі зьвесткі пра зьнішчэньне могілак і сынагог у Беларусі, ня кажучы пра тое, каб рэагаваць. У мяне ёсьць закіды да кіраўніцтва габрэйскіх арганізацыяў у ЗША, якія атрымліваюць ад 300 да 500 тысяч заробку ў год за тое, што нібыта абараняюць інтарэсы габрэяў у сьвеце і змагаюцца супраць антысэмітызму. У мяне закіды да тых, хто трымае гэтых людзей і іх фінансуе. Як яны здрадзілі інтарэсам эўрапейскага габрэйства перад вайной і падчас Халакосту, гэтак-жа яны здраджваюць інтарэсам жывых і мёртвых габрэяў».

Дадана 31.07.2017 16:55