(окончание; начало и последующие части здесь, здесь, и здесь)

В том же 1958 году, после окончании школы, я поступил в БГУ им. В.И. Ленина на вечернее отделение физического факультета. Это был первый набор в БГУ на вечернее отделение этого факультета. В то время я работал в строительной организации жестянщиком. Занятия проходили, как правило, 4 раза в неделю, – понедельник, вторник, четверг, пятница по две лекции. Иногда занятия бывали и в среду. Срок обучения на вечернем отделении был 6 лет.

Будучи студентом второго курса, я перешел работать лаборантом, вначале работал на кафедре твердого тела и полупроводников. Через непродолжительное время мне предложили перейти работать старшим лаборантом на кафедру электрофизики. В то время кафедрой руководил замечательный и очень душевный человек – Шидловский Михаил Кононович. К сожалению, он вскоре заболел. Через год после его смерти, к нам на кафедру переехал работать из Ленинграда заведующим кафедрой Вафиади Владимир Гаврилович. Владимир Гаврилович, доктор физико-математических наук, Член-корреспондент АН БССР много лет проработал в Ленинградском Государственном оптическом институте (ГОИ) и занимался разработкой военной техники. И вот такое интересное совпадение. Я, в течение трех лет, во время службы на флоте еженочно нес вахту на теплопеленгаторной станции Астра 2 по обнаружению кораблей по их собственному тепловому излучению в ночное время. Эта теплопеленгаторная станция была разработана под руководством Вафиади В.Г. Таких станций в СССР было изготовлено всего 6 единиц.

Во время учебы, работая в лаборатории, я много времени уделял научной работе. Моя курсовая и дипломная работы и далее кандидатская диссертация были направлены на разработку неконтактных методов измерения температуры и визуализация температурных полей и применение их в народном хозяйстве. В настоящее время эти методы и средства (современные тепловизоры) нашли применение для измерения распределения температуры на поверхности в различных отраслях – машиностроении, медицине, строительстве. Первый выпуск вечернего отделения физического факультета БГУ им. В.И. Ленина и мое окончание обучения в университете произошли в 1964 году.

Через 8 лет после окончания БГУ им. В.И. Ленина, я защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. После защиты диссертации перешел работать в Белорусский республиканский центр метрологии и стандартизации (БРЦМС)и нанимался вопросами метрологии, и в частности, метрологии в области средств неразрушающего контроля. Эта область в метрологии в мировой практике то время только начинала развиваться. До конца своей трудовой деятельности я работал в организациях Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации. Последним аккордом моей работы была преподавательная деятельность. В 2002 г меня пригласили работать заведующим кафедрой стандартизации, метрологии и сертификации в институт повышения квалификации и переподготовки кадров Госстандарта Республики Беларусь. Закончил я трудовую деятельность в 2012 году в возрасте 79 лет, в должности профессора кафедры этого института.

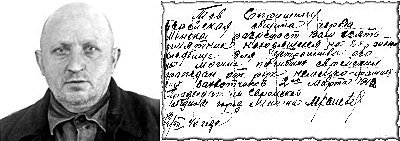

Фото 38. Автор, став пенсионером, приступил к написанию этой книги

7. ЛИНКОР «НОВОРОССИЙСК»

Во время моей службы в Севастополе произошла страшная трагедия, непосредственно в бухте взорвался и утонул флагман Черноморской эскадры линейный корабль линкор «Новороссийск».

Линкор Новороссийск это бывший итальянский линкор «Джулио Чезаре», который Советский Союз получил в качестве компенсации за ущерб в годы Великой Отечественной войны и переименованный в Новороссийск. Он был один из самых крупных и мощных кораблей того времени. Его длина была 82 м, на корабле было 1480 человек численного состава.

В 20 часов 00 минут 28 октября 1955 года я заступил на вахту по охране водных пространств у берегов Севастополя на теплопеленгаторной станции. На теплопеленгаторной станции вахта Наша служба обеспечивала охрану входа в севастопольскую бухту только в ночное время. Вахта, которая длилась 4 часа, прошла достаточно спокойно. В 00 часов 29 октября я передал вахту моему сменщику. В вахтенном журнале отметил, что за время вахты с 20 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 28 октября1955 г ни каких целей в контролируемой зоне обнаружено не было. Через полтора часа, после того, как сдал вахту, а точнее в 01 час 35 минут 29 октября 1955 г была объявлена тревога и готовность №1. Тревоги на флоте объявлялись достаточно часто, но при объявлении тревоги всегда указывалась, что они учебные. В этом случае слово учебная отсутствовало.

После объявления готовности № 1 проходит час, два часа, три часа, идет уже четвертый час, готовность не снимается. В рубке, кроме шей службы несли вахту и радисты. Один из радистов, нарушая вахтенную инструкцию, на приемнике второй радиостанции, стал прослушивать эфир и отыскал волну радиостанции Голос Америки. В последних известиях в 05 часов 30 минут утра 29 октября Голос Америки передает, что в Севастопольской бухте на линкоре «Новороссийск» произошел взрыв. Других комментариев не было. Так мы через Голос Америки узнали причину объявленной готовности №1. Только около 08 часов утра 29 октября сняли готовность №1. Во второй половине дня, 29 октября, к нам прибыл из штаба флота капитан 3-го ранга затребовал и забрал с собой вахтенные журналы сигнальщиков, радистов, радиолокационной и теплопеленгаторной службы.

Что же произошло с линкором Новороссийск?

28 октября 1955 года линкор вернулся из последнего похода и занял место в Северной бухте на “линкорной бочке” в районе Морского Госпиталя, примерно в 110 метрах от берега.

После того как “Новороссийск” ошвартовался, часть экипажа вечером ушло в увольнение, другие матросы выполняли уставные функции. .

29 октября в 01:31 по московскому времени под корпусом корабля с правого борта в носу раздался мощный взрыв. По оценкам специалистов, его сила была эквивалентна взрыву 1000-1200 килограммов тринитротолуола. С правого борта в подводной части корпуса образовалась пробоина площадью более 150 квадратных метров, а с левого борта и вдоль киля – вмятина со стрелкой прогиба от 2-х до 3-х метров. Общая площадь повреждений подводной части корпуса составляла около 340 квадратных метров на участке длиной 22 метра. В образовавшуюся пробоину хлынула забортная вода, и через 3 минуты возник дифферент в 3-4 градуса и крен в 1-2 градуса на правый борт, т.е. корабль накренился на угол кормы.

На четыре часа утра, линкор “Новороссийск”, принявший большое количества воды, накренился до роковых 20 градусов, неожиданно повалился влево и лег на борт. В таком положении он оставался несколько часов. На борту линкора находилось более 1480 человек. В этой катастрофе погибло 650 человек. Среди погибших были не только моряки с линкора, но матросы аварийных служб и с других кораблей эскадры, которые участвовали в спасательных работах. Непосредственно в результате взрыва и затопления носовых отсеков погибли от 50 до 100 человек. Остальные погибли при опрокидывании линкора и после него. Своевременной эвакуации личного состава организовано не было. Большинство моряков остались внутри корпуса. Часть из них длительное время держались в воздушных подушках отсеков, но спасти удалось лишь девять человек: семь вышли через прорезанную в кормовой части днища горловину спустя пять часов после опрокидывания, и еще двух вывели через 50 часов водолазы. По воспоминаниям водолазов, замурованные и обреченные на смерть моряки пели “Варяга”. Только к 1 ноября водолазы перестали слышать стуки.

В течение некоторого времени, после этой катастрофы, город Севастополь стал открытым городом, т.е. для его посещения не требовалось специального документа. В это время родственники погибших приезжали для опознания. Многие забирали своих родных для захоронения домой. То, что творилось в Севастополе после этой трагедии очень и очень трудно описать. Город был в трауре. На улицах города родственники, друзья и знакомые погибших плакали, рыдали, падали в обморочном состоянии.

Фото 39. Мемориал морякам, погибшим на линкоре Новороссийск

В память о жертвах катастрофы в Севастополе созданы два мемориала: надгробие на кладбище Коммунаров и величественный комплекс на Братском кладбище. Стараниям coвета ветеранов линкора, в 36-ю годовщину его гибели у подножия статуи установили мемориальные доски с фамилиями всех погибших (после рассекречивании), а на Госпитальной стенке — бронзовую памятную доску.

Причина катастрофы линкора Новороссийск до сего времени, по имеющейся информации в печати, не установлена. Первоначальные версии – врыв бензосклада или артиллерийских погребов – были отметены практически сразу же. Несколько версий: взрыв мины, торпедная атака подводной лодки и диверсия. После изучения обстоятельств больше всего голосов набрала минная версия. Что было вполне объяснимо – мины в севастопольских бухтах были не редкостью начиная со времен Гражданской войны. Уже в наше время была выдвинута еще одну версию. Подрыв же был подготовлен и осуществлен отечественными спецслужбами

Во времена Отечественной войны, точнее, в 1941 году, при наступлении фашистских войск на Севастополь военно-воздушные и военно-морские силы фашистской Германии минировали акваторию мин разными типа и назначения как с моря, так и с воздуха. Ряд из этих мин сработали еще в период боев, другие были извлечены и обезврежены уже после освобождения Севастополя в 1944 году. Позже севастопольские бухты и рейд тральщики регулярно протраливали и осматривались водолазными командами. Уже после взрыва линкора в 1956-1958 годах, в Севастопольской бухте обнаружили еще 19 немецких донных мин, в том числе три – на расстоянии менее 50 метров от места гибели линкора.

Будет ли когда-нибудь найден однозначный ответ на вопрос, кто или что подорвал “Новороссийск” и создал такую трагедию для родных и близких моряков, Черноморского флота, да и военно-морских сил СССР? Однозначного ответа нет, и думаю, что никогда и не будет.

Благодаря стараниям Совета ветеранов «Новороссийска» в правительство Российской Федерации в 1996 году, после неоднократных обращений все «новороссийцы» были награждены орденами Мужества.

- ГАУПТВАХТА

За время службы я дважды был в отпуске. Первый раз в 1954 в положенном очередном отпуске. В 1955 году перед новым 1956 годом, я получил поощрительный отпуск, за прошедшие учения Черноморского флота. Прибыл я в Минск 26 декабря и через день пошел становиться на учет в городскую комендатуру. Дежурный по комендатуре осмотрел меня с ног до головы и заявляет «Почему нарушаете форму одежды?». Я ему отвечаю, что при выезде из Севастополя была объявлена такая форма. «Такой формы одежды как у вас нет» – говорит он, т. е. нет формы одежды шинель и бескозырка, а должна быть шинель шапка-ушанка. И после этого заявления, он открыл дверь к коменданту города и говорит ему: «Товарищ полковник, вот старший матрос пришел становиться на учес и нарушает форму одежды и еще пререкается». Вышел этот полковник, посмотрел на меня, и ни чего не говоря о форме одежды, сказал: «Объявите от моего имени ему пять суток ареста». Дежурный по комендатуре вызвал дежурного по гауптвахте и меня повел в камеру, которая находилась в подвале этого же доме. Ежедневно вечером на гауптвахте проводится поверка. При поверке все арестованные выстраиваются в коридоре и дежурный устраивает перекличку. И вот началась перекличка. Я нахожусь во втором ряду. Дежурный произносит мою фамилию и я отвечаю «Есть». В ответ дежурный говорит. – Леонов хочет продлить срок пребывания на губе (так часто сокращенно называют гауптвахту) и приказывает мне выйти из строя. Попросив впередистоящего, я сделал два шага вперед. Поглядев на меня, он произнес «А, матрос, все верно» и разрешил встать в строй. На флоте при перекличке отвечают «Есть», а во всех других родах войск – «Я». На следующий день меня и еще трех курсантов отправили на убору снега на тротуаре на улице Бакунина, возле комендатуры. 29 декабря, по случаю Нового года была амнистия, и меня выпустили. Но на этом не закончилась моя эпопея с нарушением формы одежды. По окончании отпуска, я снова пришел в комендатуру уже сниматься с учета. Дежурный по комендатуре, уже другой подполковник, говорит мне: «Почему такая короткая шинель?». Я ответил – «такую выдали». Снова вызывает коменданта, которому докладывает о моей шинели. «Почему?», спрашивает комендант. Такую шинель получил более трех лет назад, отвечаю я, и за это время я подрос. «Ну может быть», сквозь зубы сказал комендант и пошел в свой кабинет. Дежурный по комендатуре отдал мне мои документы.

- ВОЛЬФ МЕССИНГ

В 60-ых годах прошлого века много писали и говорили о загадочной личности человека – Вольфе Мессинге. Это он, человек-легенда, гипнотизёр , знаменитый телепат, человека необычной судьбы и таланта, обладавший удивительными способностями и проводит очень сложные психологические опыты. И вот в 1971 году в Минск на гастроли приезжает известный Вольф Мессинг со своими опытами. Я с женой пошли на его выступление, которое проходило в Доме офицеров. Концертный зал был заполнен полностью. Ведущая объявила, что Мессинг будет выполнять любые задания, которые следует изложить в письменном виде и передать на сцену в жюри, избранному наугад из публики. Жюри должно следить за строгим соблюдением секретности и правильностью выполнения заданий. Самому же Мессингу записки не нужны: он воспримет содержание задач путем “мысленного приема”.

В зале наступила тишина, сопутствующая всякому таинственному акту.

Мне самому хотелось убедиться в этой чудодейственности, и я послал в жюри свою записку. Из дома я с собой взял три газеты, а именно «Известия», «Звязда» и «Советский спорт». В ней был такой текст: Забрать у жены газеты, из них выбрать газету «Советский спорт» и зачеркнуть название одной статьи, название статьи было указано.

Меня пригласили на сцену. Мессинг взял мою левую руку, попросил снять часы и правой рукой сильно сжал участок руки, где находились часы и произнес такую фразу: «Сосредоточьтесь на задании, думайте только об этом». Далее он направился со мной в зал. Мессинг в то время очень плохо ходил, у него болели ноги. Прямо со сцены он со мной «в связке» подошел к месту, где сидела жена, и пригласил ее на сцену, при этом сказал, что бы она взяла газеты. Газеты она положила на стол, который стоял на сцене. Не отпуская моей руки, он из трех лежащих газет выбрал газету «Советский спорт». Он несколько раз перекладывал эти три газеты. Далее мы снова спустились в зал. Следует отметить, что периодически, через 20-30 секунд он повторял скороговоркой и не очень внятно одну и ту же фразу «О боже мой, не мучайте меня думайте». «Пробежали» мы по залу до входа, затем перешли на вторую половину зала и возвратились на сцену. Казалось, будто Мессинга колотила мелкая дрожь. Он очень сильно сжимал мою руку и она была безжизненной.

Мне было очень и очень жалко этого человека, который должен был прочитать мои мысли, но у него не получалось.Расслабив мышцы, я сосредоточился на задании, которое старался передать ему мысленно.

На сцене Мессинг снова взял газету «Советский спорт», которая состояла из двух листов, много раз переворачивал листы, затем взял один лист с указанной статьей. Он начал водить карандашом по строчкам газетного текста, несколько раз на одно и другой стороне листа оставил свой автограф. Финалом этого опыта было то, что он разорвал этот лист на две части и сказал «Все». Задание, которое мною было написано и передано на сцену, было выполнено, но не полностью.

Необходимо отметить, что большинство заданий, которые приходилось выполнять Мессингу, он справлялся очень быстро и четко. Почему он не смог выполнить мое задание полностью, вопрос остался открытым. Один товарищ, которого вызвали на сцену для работы с Мессингом, последний отказался с ним работать. Причина отказа, «подопытный» употребил спиртное

- ЭПИЛОГ

Автор этих строк минчанин в третьем покалении. Мой дедушка родился в деревне Медвежино, которая вошла в состав города Минска в 1959 г. Дом в котором родились моя мать, и ее пятеро детей находился на Юбилейной площади. При строительстве кинотеатра Беларусь на Юбилейной площади, дом наш попал под снос. Прошло более пятидесяти пяти лет как снесли наш дом и превратили мой родной уголок в один из красивейших элементов Юбилейной площади. Не смотря на то, что я после сноса дома прожил в значительно лучших условиях, тоска по месту, где я родился не проходит. Всегда, находясь на Юбилейной площади, я останавливаюсь на том месте, где стоял мой дом.

После того, как снесли наши дома на Юбилейной площади, моим домом является мой дорогой и родной город Минск.

Страшная и ужасная война, оставила глубокий след на теле города Минска. За 1100 дней оккупации фашистскими захватчиками, моего родного и дорогого города Минска, он был превращен в сплошные развалины, в город-призрак.

Черные руины разрушенных зданий, сплошные груды кирпича и камня, развалины и воронки от бомб и снарядов, так представлял собой наш смертельно раненый Минск. Приведенные выше фото представляют собой только отдельные фрагменты этих разрушений.

Из сплошных руин, после его освобождения 3 июля 1944 года, на моих глазах город отстраивался, хорошел, зеленел и преображался. Это город своей особой и строгой неповторимой красоты и архитектуры, с большим количеством парков, скверов, цветов и зелени на улицах. В этом городе я родился и прожил, за исключением эвакуации и службы на флоте, всю жизнь. За свою жизнь мне пришлось побывать в столицах 10 европейских государств, почти во всех столицах бывших союзных республик и многих других городах разных стран. В каком бы городе я не был, я всегда старался как можно меньше пользоваться транспортом. Это позволяло мне больше наслаждаться прелестями этих городов. Каждый город, в котором я бывал, имеет свои архитектурные стили и особенности, неописуемые красОты и прелести. Однако для меня мой Минск, это радушный и гостеприимный город, самый компактный, самый уютный, самый красивый и самый зеленый город из всех тех, что я видел. Его уникальная, как в цехах с «вакуумной гигиеной» чистота, везде на улицах, не имеет вообще аналогов. Минск – это частица моей жизни.

Не смотря на то, что Минск выглядит очень молодо, он является одним из древнейших городов Европы. Его 900-летие отмечали в 1967 году. Минск старше Берлина на 70 лет (1137), Москвы на 80 лет (1147), Cтокгольма на 185 лет (1252), Львова на 189 лет (1256), Вильнюса на 256 лет (1323). Город поражает гостей своей ухоженностью, обилием цветов, романтичностью, красотой девушек. Но главная достопримечательность и неповторимость города — это его жители – дружелюбные и гостеприимные жители. От этого впечатление о городе всегда приятное и доброе. Говорят, что в Минск всегда хочется возвращаться, чтобы вновь ощутить его романтику и непосредственность.

Город-герой Минск – это центр страны с поэтическим названием Белая Русь – столица независимого государства Республики Беларусь. Минск – это город с почти двух миллионным населением, мощный промышленный центр с наукоемким современным производством, развитым машиностроением, передовой центр современных технологий, с высокоразвитой теоритической и прикладной наукой, медициной, культурой и образованием. Свидетельством служит продукция предприятий Минска, которая поставляется более чем в сто стран мира.

Фото 40.

Фото 41. Национальная библиотека Республики Беларусь

Фото 42. Минск Арена

Фото 43. Разнообразие архитектуры красота нашего Минска

Вспоминая ужасы Второй мировой войны, и число погибших на фронтах и мирного населения, становится страшно. Человеческий мозг, а тем более детский не в силах представить себе эти цифры. Только славянского населения погибло 15-20 миллионов, евреев – 5-6 миллионов, цыган – 150-200 тысяч. Это чудовищно большие цифры погибших. 15 000 000 – это более чем в полтора раза больше жителей Белоруссии. Что бы ощутить и представить себе эти большие числа, попробуйте просчитать вслух от единицы до 15 000 000. Для непрерывного счета этого числа потребуется времени не менее одного года.

Те, чье счастливое детство зачеркнула война, лишила их и беззаботной юности, они все мгновенно повзрослели, сполна хватили горе и страха, голода и холода. Детство это такие года в малом возрасте, когда их с удовольствием вспоминаешь в зрелом и старческом возрасте, и с большим желанием хочется снова туда возвратиться. Когда-то слышал песню про детство, и в ней были такие слова «Детство мое не спеши, подожди, погоди, погоди уходить навсегда».

Наше пройденное детство это сплошной кошмар и ад, и, ностальгии и желание туда возвращаться нет, нет и еще раз нет.

Не смотря на то, что для детей и подростков времен Великой Отечественной войны жизнь состояла из массы горя и бед, переборов себя, большинство из них вышли победителями. Они нашли свою любовь, создали семьи, вырастили детей, внуков и даже правнуков. Не смотря на то, что для детей и подростков времен Великой Отечественной войны жизнь состояла из массы горя и бед, переборов себя, большинство из них вышли победителями. Многие стали хорошими специалистами своего дела, учеными, врачами, крупными военоначальниками. Мне приятно вспомнить и отметить, что в младших классах я учился с таким известными сегодня ученым, как академик национальной академии наук Беларуси, Солдатов Владимир Сергеевич, доктор юридических наук, профессором Бровка Юрием Петровичем (сын известного белорусского писателя, который неоднократно выступал у нас перед школьниками) и многими другими. Я горжусь тем, что я учился в одной школе и в одно и то же время с будущий известным физиком, лауреатом Нобелевской премии за 2000 год, Жоресом Ивановичем Алферовым. Жорес Иванович закончил 42–ю минскую мужскую школу в 1947 году с золотой медалью.

Жизнь в условиях постоянного недостатка жизненно важных продуктов, вещей, бытовой техники привили нам, детям войны, привычку бережного отношения ко всему и вся. Все вещи в процессе носки изнашиваются и рвутся. Из-за трудности приобретения, а для многих и финансового недостатка, эта одежка подвергалась починке и даже не один раз. Точно такое положение было с домашней утварью и бытовой техникой. Даже такие кухонные принадлежности как кастрюли и ведра, не говоря уже о сложной бытовой технике, при неисправности подвергались ремонту. Так, например, продырявленные кастрюли и ведра запаивались и далее использовались. Привычка относиться к вещам с особой жалостью, которая родилась в тяжелые годы, многих сопровождает всю жизнь. Следует отметить, что это не жадность, а жалость и бережное отношение к вещам. Всматриваясь в отношение современной молодежи к вещам и всевозможной техники, вижу как многие пренебрегают починкой одежды, не подвергают ремонту несколько устаревшей модели техники, а заменяют новыми. Не отражается и не переносится ли такое безжалостное и небережливое отношение к вещам и технике на семейные взаимоотношения. Многие современные молодые семьи не занимаются семейным «ремонтом», и при первой же семейной «неисправности» меняют свое семейное положение. По статистическим данным В Республике Беларусь на сегодняшний день, молодые семьи не прожив и трех лет, почти 50% разводятся.

Оглядываясь сегодня на прошедшие годы, вспоминая военное детство, послевоенную юность, годы трудовой деятельности, я благодарю всех, кто был рядом и оказывал как моральную, так и материальную помощь. Я преклоняюсь перед родителями, братьями и сестрами за их любовь, помощь и поддержку. Я благодарю судьбу за благополучную свою семейную жизнь. Я еще раз выражаю большую благодарность своим родителям, за то, что я жил в большой семье (два брата и две сестры). Мои братья и сестры осчастливили меня многочисленной родней, которую я очень люблю и уважаю. К сожалению родителей уже нет с нами. Относительно рано ушли из жизни братья и старшая сестра, нет рядом жены. Но я в окружении своих племянников и их детей, счастлив, что рядом моя дочь с мужем и внуком.

Всю кровь невинно погибших людей, все страдания, мучения и боль, все, что впитала земля, на которой стоял не только наш дом, но и вся земля нашей Белой Руси мы, живущие сегодня и будущие поколения будем всегда помнить. Всем живущим на Земле необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить, впредь, не только подобную трагедию, но и похожего.

Пройдут десятилетия, и века, но то, что натворили гитлеровские фашистские изверги, садисты и деспоты люди не забудут, и будут рассказывать из поколения в поколения. Для увековечивания памяти жертвам фашизма в Отечественной войне и чтобы способствовать усвоению уроков истории, созданы мемориальные комплексы и памятники. Они должны служить предупреждением и напоминанием для всех настоящих и будущих поколений. Люди ухаживают за памятниками и систематически приходят к ним и возлагают цветы. Символом памяти о погибших является ухоженность памятников.

Ежегодно у мемориального комплекса Яма, без всяких объявлений, собираются чудом оставшиеся в живых узники концлагерей и гетто, участники войны, их дети, внуки и правнуки, дети, внуки и правнуки праведников, общественность Минска, иностранные гости и современная молодежь, которые чтут память жертвам фашизма.

В акции памяти, посвященная 70-летию уничтожения Минского гетто, состоялась Минске 21 октября 2013 г, выступая перед собравшимися, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сказал – “Яма” – это не только памятник погибшим, это также и памятник подвигу еврейского народа.

Фото 44. У мемориального комплекса Яма. Очередная минута молчания собравшихся людей разных поколений 9 мая 2013 г. на день Победы, в честь памяти погибшим

Мы, дети войны, должны быть последним поколением, у которого война отняла детство и здоровье. Мы обязаны помнить о тех кто, погиб и кто выжил, не забывать историю, гордится подвигами своего народа и не допускать новых войн.

Пусть на земле всегда веселятся дети.

Люди Мира живите в мире.

Литература

- Трагедия евреев Белоруссии в годы оккупации 1941 – 1944. Сборник материалов и документов. Минск 1995 г.

- Э Иоффе. Страницы истории евреев Белоруссии. Минск 1996г.

- В.П.Ямпольский. Без права на забвения и пощаду. Протокол допроса обвиняемого Круминьша Индрикса Мартыновича, 1921 г.р., уроженца г. Рига. 9 августа 1945г.

- Рубенчик Абрам. Правда о Минском гетто: Документальная повесть узника гетто и малолетнего партизана. Тель-Авив 1999.

От редактора. Как и предыдущая часть, окончание публикации уважаемого И. Л. приводятся в том виде, как они были присланы. В настоящее время – по причинам, которые уже не раз обсуждались – мы не можем позволить себе содержать штат корректоров, просим авторов и читателей учитывать это. Просьба также присылать снимки отдельно от текста, а в самом тексте указывать место каждого.

Опубликовано 16.02.2018 06:53

,

Супруги Евгений и Юлия Ливянт — дети советского времени. Росли и воспитывались в годы, когда открыто говорить, что ты еврей, было не принято, а иногда и опасно. В первую очередь из-за бытового антисемитизма, а также по причине официально не озвучивавшихся, но все же существовавших ограничений. К примеру, при поступлении в вуз или приеме на работу.

Супруги Евгений и Юлия Ливянт — дети советского времени. Росли и воспитывались в годы, когда открыто говорить, что ты еврей, было не принято, а иногда и опасно. В первую очередь из-за бытового антисемитизма, а также по причине официально не озвучивавшихся, но все же существовавших ограничений. К примеру, при поступлении в вуз или приеме на работу. Отец Евгения, Борис Львович Ливянт, был полковником. Долгое время служил командиром инженерной части в Полоцке. Не раз обезвреживал бомбы и мины, оставшиеся в городе после войны.

Отец Евгения, Борис Львович Ливянт, был полковником. Долгое время служил командиром инженерной части в Полоцке. Не раз обезвреживал бомбы и мины, оставшиеся в городе после войны. У супругов замечательная профессия: они педагоги. Оба преподают математику, а Евгений еще и физику, создал репетиторский центр. Юлия работает в гимназии № 50.

У супругов замечательная профессия: они педагоги. Оба преподают математику, а Евгений еще и физику, создал репетиторский центр. Юлия работает в гимназии № 50.