Ниже размещен текст интервью Михаила Калика, данного им в 2014 году Ирине Мак для литературно-публицистического журнала “Лехаим”.

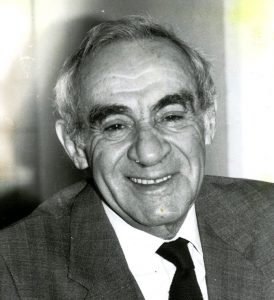

Михаил Калик. okno-filmfest.ruИрина Мак: “У этого интервью с Михаилом Каликом был формальный повод: 50 лет назад режиссер снял свой главный фильм — «До свидания, мальчики», по одноименной повести Бориса Балтера. Правда, вышла на экраны картина только в 1966-м, и чудо, что вышла: ни у одного фильма Калика не было простого пути на экран. Но этот фильм увидели вовремя. О нем мы говорили тоже. И о других его лентах, которых Михаил Наумович снял всего-то семь — до отъезда из СССР в 1971 году и потом одну снова в Москве, в 1991-м. И еще в Израиле снимал — впрочем, немного. Мы общались несколько часов, и Калик все время перескакивал с темы на тему, переносился из одного времени в другое, как будто боясь что-то забыть, не успеть сказать что-то главное. И оказалось, что в обычной жизни он существует в том же, единственно возможном для него, «рваном» ритме и общается на том же удивительном языке контрапункта, который когда-то нашел для себя в кино. И которому с тех пор ни разу не изменил”. – Это сравнение вашего киноязыка с контрапунктом в музыке я впервые обнаружила у Сергея Урсуляка, в посвященной вам статье. И там же он пишет: «Калик принял меня в профессию».– Так и было. Я принимал его на Высшие режиссерские курсы. В 1990-м, когда я приехал в Москву снимать кино, ко мне вдруг обратились с просьбой возглавить приемную комиссию. Спрашиваю, почему ко мне — я не был в Союзе много лет, ничего тут не знаю. А мне говорят: «Вы тут ни от кого не зависите. Вам не будут звонить и просить». И я возглавил приемную комиссию. Сережа Урсуляк мне сразу понравился — он был совершенно не блатной, очевидно талантлив и образован, а это не часто случается. Как у председателя комиссии у меня было два голоса. Его приняли.– Урсуляк признается, что сделал свой «Русский регтайм» под впечатлением от вашего фильма «До свидания, мальчики».– Да, он мне это тоже говорил. И то, что он продолжил связь с Микаэлом Таривердиевым, для меня очень важно. Потому что наша с Микаэлом связь, я считаю, была от Бога. Так точно совпасть…

– Вы ведь с ним работали вместе, начиная с фильма «Человек идет за солнцем»?

– Да раньше — мы еще делали «Юность наших отцов», по роману Фадеева «Разгром». Это был и его диплом, в Институте имени Гнесиных, и мой, во ВГИКе.

– Как вы друг друга нашли?

– Он пришел во ВГИК — мы познакомились. Я потом узнал, что Микаэл был любимцем Хачатуряна.

– Странно было бы иначе — Таривердиев был его учеником. И, мне кажется, лучшее из всего, созданного им, написано для ваших фильмов.

– Никто больше не мог так точно понимать меня и, главное, слышать. Он всегда требовал, чтобы я рассказывал, как представляю себе сцену: «Ты говори, говори». И я говорил. А он импровизировал.

– Мы сидим в вашей иерусалимской квартире, в современном доме, и я вижу здесь камин, очень напоминающий тот, что был в вашем последнем фильме — «И возвращается ветер». Я даже слышала, что этот мраморный раритет вы вывезли из Союза, хотя поверить в это невозможно.

– Но это действительно камин из нашей московской коммуналки. Мы жили в особняке на улице Медведева — теперь это Старопименовский переулок. Особняк до революции принадлежал какой-то княгине, и в нашем крыле был ее будуар. Собственно, мы в будуаре и жили. Знакомый историк рассказывал, что когда-то читал дневник этой княгини, и вот что он нашел там: «Опять приходил Пушкин и бросался на меня с обезьяньими ужимками».

– Может быть, она выдавала желаемое за действительное?

– Все может быть, тем более что больше ни от кого я этого не слышал. Но какая история! И вот в этом будуаре был камин, который я разобрал и взял с собой. Сначала в кооперативную квартиру, которую мы купили около «Аэропорта», в доме киношников — «розовом гетто», как его называли. А потом, в 1971 году, отправил медленной скоростью в Израиль.

– Вас быстро выпустили из Союза?

– Как быстро, что вы! Меня не выпускали. Без моего ведома перемонтировали фильм «Любить». И когда я пытался судиться, в ответ завели уголовное дело на меня. Нашли, за что зацепиться, — меня тогда приглашали показывать мои фильмы в клубах, домах отдыха, в том числе в санатории ЦК КПСС под Москвой. Это было тогда в порядке вещей. В том числе показывал картину «Цена», снятую только что, по пьесе Артура Миллера, — она после этого 20 лет пролежала на полке. Ко мне побежали знакомые, из разных НИИ, — покажи у нас… И за это меня пытались судить.

– Я знаю двух известных кинорежиссеров, на которых, в качестве способа давления, заводили уголовные дела, — вы и Александр Аскольдов, создатель «Комиссара».

– Да, мы с Аскольдовым потом в Берлине встретились, и он мне все рассказал. Это очень грустная история — он снял всего один фильм. И я понял там, в Берлине, почему он больше ничего не сделал. А Нонна Мордюкова, между прочим, когда приезжала с «Комиссаром» в Израиль, приходила ко мне и сидела на вашем месте. Приехала, сразу позвонила…

– Но вернемся к вашему уголовному делу.

– Как-то быстро стало понятно, что открыто меня судить нельзя — я был уже довольно известен. В том числе за границей, хотя меня не выпускали. Не пустили даже на фестиваль в Локарно, где показывали «Человек идет за солнцем», а фильм, между тем, получил премию. Мне позвонил Пэдди Чаефски — знаменитый сценарист, обладатель, кстати, трех «Оскаров». И на плохом, забытом русском сказал, что они с Артуром Миллером собираются протестовать против притеснения меня как режиссера, а Миллер был главой ПЕН-клуба… В общем, меня выпустили. Сказали, чтобы выметался в течение недели. А я ответил — ни в коем случае. Потребовал минимум две недели, чтобы хотя бы деньги за кооператив получить назад.

– В 1971-м вам, видимо, еще и пришлось платить за образование? Я помню, был такой период.

– Нет, это началось позже. А так — пришлось бы платить за два высших — за ГИТИС и ВГИК. ГИТИС, правда, я не окончил — перешел с третьего курса. Папочка мой — он тогда еще был жив — сказал: «Если ты так уж хочешь быть режиссером, иди в кино. Кино — молодое искусство».

– Ваш папа был актером, театральным деятелем…

– Да, но он не был известным актером и крупным театральным деятелем. Папа у меня начинал как актер в бродячей труппе, еще до революции.

– В еврейской труппе?

– Конечно. А потом стал актером русского кукольного театра. И одним из создателей ТРАМа — Театра рабочей молодежи, но не московского, а архангельского, потому что его выслали в Архангельск. Виноват был не он, а брат, но папа взял вину на себя. Это была нэпманская история, связанная с дедом моим, папиным отцом, в честь которого меня назвали. Я же не Михаил, а Моисей. В 1935 году, когда я поступил в первый класс, учительница меня назвала: «Моисей Калик». А я ответил: «Я Миша». Потому что дома так звали. И в ГИТИСе меня уже звали Михаилом. Но в паспорте я оставался Моисеем. Дедушка Моисей был, что называется, ремесленник. Мой сын покойный, кстати, пошел в него — все умел, все мог сделать своими руками. Дед был, в общем, по художественной части — и сын рисовал. Дедушка работал с кожей — сумочки женские мастерил, пояса… Оба его сына ему помогали — во время нэпа и Григорий, и Наум работали с отцом. Гриша, брат папин, был совсем не похож на моего отца — папа был очень совестливый. На Гришу «наехали», он сослался на брата, и на того завели дело.

– И сослали.

– Да. Соседи потом говорили, что Наум остался Моисеевичем, а Григорий — тот Михайлович. Папа мой был из очень бедной семьи. А мамочка — из очень богатой, из Киева. Училась в знаменитой Киево-Печерской гимназии, куда детей простых евреев не брали. Кстати, эту же гимназию окончила знаменитая актриса Алла Тарасова. В 1913-м, в год 300-летия Дома Романовых, мамочка получила свой аттестат с двуглавым орлом. И какие паршивцы: когда меня арестовывали, они забрали этот аттестат. Итак, папа познакомился с мамой, влюбился в нее. Она влюбилась в него. Мамины родители были страшно возмущены: «Ты что, Лиза, постыдись, нельзя же!» Актер — это была для них не профессия, а актер не в императорском театре — вообще непонятно кто. Но началась первая мировая война. Папу призывают, и он возвращается с ранением в ногу. Рана была не страшная, но он — еврей и герой войны. Тут уже родителям нечего было возразить. Потом папа и мама смеялись, рассказывая мне об этом.

– Они разговаривали на идише?

– Только когда хотели, чтобы я не понял, как во многих семьях. Когда я только приехал в Израиль, со мной захотели пообщаться представители спецслужб. Привели меня в кабинет. Там сидел человек, который заговорил со мной на идише. Я ему объяснил, что идиша не понимаю. Он ответил: «А у меня записано, что понимаете». Я ему: «Так у вас неправильно записано». Он засмеялся и перешел на русский.

– Но в фильме «И возвращается ветер» есть сцена похорон Михоэлса, на которых вы были. И в театре еврейском, наверное, тоже.

– Конечно, и не раз. «Фрейлехс» — это было изумительно.

– Мама моего знакомого, театральный режиссер, рассказывая о ГОСЕТе и о новаторстве Михоэлса, упоминала, например, что у Риганы в «Короле Лире», поставленном Радловым, были зеленые волосы. Действительно?

– Этого я не помню. Но «Король Лир» — это действительно был очень необычный спектакль. Он отличался от всего, что происходило тогда в театре, какой-то невероятной, авангардной театральностью. Нигде больше такого не было. И при этом — яркий национальный колорит.

Соломон Михоэлс в образе Лира из спектакля “Король Лир” (Московский еврейский театр)

– Во ВГИКе вы учились…

– …у Юткевича. Поступал к Григорию Александрову на курс, но проучился у него всего два-три месяца. В ноябре меня уже арестовали. А восстановили на третий курс в 1954-м, и тогда я уже попал к Сергею Юткевичу.

– В фильме «И возвращается ветер» есть сцена, где ректор Института кинематографии говорит: «Будь моя воля, я бы не стал восстанавливать». Он правда так сказал?

– Да. Его фамилия Головня — не знаменитый оператор Головня, а другой. Понятно, что я действительно был там совсем чужим. И восстановили меня исключительно стараниями Ромма, который ведь и принял меня во ВГИК. В 1949 году я, доучившись до третьего курса театроведческого факультета ГИТИСа, подал документы во ВГИК, на режиссуру. Надо было предъявить какую-то свою работу — и я подал театроведческую работу об Астангове, это был мой любимый актер. Только после этого можно было сдавать экзамены. То, что моя работа понравилась, я уже потом узнал. А самым страшным испытанием был коллоквиум — собеседование. На нем присутствовал Михаил Ромм. Я стал рассказывать ему, как я учился в ГИТИСе, как увлекся Древней Грецией. Видно было, что ему интересно, и он как-то даже стал волноваться и как будто обрадовался, найдя собеседника. Там стоял рояль, и вдруг Ромм стал что-то наигрывать — одно, другое. Что-то я узнавал, что-то нет. И я придумывал под эту музыку видеоряд. Вдруг он дает мне одну из картин, которые там лежали, — это оказалось «Утро стрелецкой казни» Сурикова. Эпизод, из которого мне надо было сделать раскадровку, монтажный кусок. Я стал смотреть и вдруг увидел такую очень киношную деталь — воронье. И понял, что это начало сцены. И баба рыдает. И стрелец прощается. Другой держит свечку, а потом оглядывается и замечает Петра… Я стал все это рассказывать Ромму, и он кивал: «Да, да»…

А в 1954-м, когда я вернулся из лагеря, по моему поводу заседала мандатная комиссия. И был ее председатель, за которым было последнее слово. Мне рассказал об этом мой педагог Сергей Скворцов — замечательный человек, настоящий русский аристократ. Знаете, когда мне про русских говорят что-то, я всегда вспоминаю Скворцова и еще Вику Некрасова, с которым я очень дружил. Вика меня встречал в Париже, когда я из Израиля впервые выехал за границу. Но вернемся к этому восстановлению моему — председатель мандатной комиссии был против. И тут Ромм встал и стукнул по столу: «Калик будет учиться!» А Ромм снял «Ленина в Октябре». С Роммом не спорили. И они заткнулись, а я оказался на курсе у Юткевича.

– А кого вы считаете скорее своим учителем — Ромма или Юткевича? Или, может быть, Александрова?

– Больше Ромма. Сергея Иосифовича — в меньшей степени. А Александров… Он был большим пижоном. Я, например, все время опаздывал — и однажды вхожу, а все аплодируют. Александров подучил.

– За что вас посадили? Я имею в виду формальный повод.

– Ой, долго рассказывать. Хотя я могу об этом говорить. Некоторые не любят вспоминать, а я спокойно. Потому что я победил, вот в чем дело. И это наполняет меня гордостью. Папа мне все время говорил: «Миша, тебя арестуют». А я думал — почему? Я понимал, что нельзя какие-то вещи обсуждать вслух, но что совсем нельзя с близкими друзьями?.. Этого я не мог принять. И, конечно, продолжал говорить. Но папа умер раньше. А они пришли ночью. Я еще не спал — работал над фрагментом из «Дела Артамоновых», по Горькому, который мне надо было снимать. Я готовился к завтрашней съемке на студии имени Горького, когда меня забрали. Осудили за «создание террористической организации». Дали 25 лет, потом сократили до 10. Не было, конечно, никакой организации — одни разговоры. Их записывал некий мальчик, один из нас. Тоже еврей. Мы у него собирались, а он записывал. И нас сдал. Потом, в 1955-м, когда все наши освободились, — а меня выпустили раньше, в 1954-м, — они все собрались и пошли его бить. Меня звали, но я не пошел.

– Жалко стало?

– Да. Сейчас я точно знаю: всех людей надо прощать. Потому что все несчастные. Люди несчастны по определению, они рождаются несчастными. Даже если чувствуют себя счастливыми. Несчастны, прежде всего, потому, что смертны и мысль о смерти преследует их всю жизнь. Я это точно знаю — я два раза по полгода сидел в одиночке, я сидел в трех московских тюрьмах и трех пересыльных. Я был в Озерлаге, на станции Тайшет, — это один из самых страшных лагерей, а вокруг меня были люди, сидевшие с 1937-го. Помните в «До свидания, мальчики» сцену с тачками? Из-за нее фильм не выпускали полтора года — требовали вырезать. Ее и еще одну, с еврейскими родителями одного из героев. А я отказывался. Так вот, эта сцена с тачками — конечно, воспоминание о лагере. Я ничего не выдумал — разве что в моей жизни была гармошка, а не оркестр. Все ведь происходило под музыку, как в Освенциме. Только там был лозунг «Arbeit macht frei», а у нас: «Заключенные! Только честный труд…» Дальше не помню. И тоже над воротами этот лозунг висел, а ворота были двойные. И когда меня упрекают: что ты говоришь, у нас же не было такого, как у нацистов, я отвечаю: да, евреев не убивали. Их не убивали только за то, что они евреи. Но я — один из тех миллионов, кто строил домики для евреев, в которых они должны были бы жить, когда их выселят в Сибирь.

– Эти годы в тюрьмах и лагере — потерянные для вас?

– Что вы, самые результативные! Я их называю своей академией. Настоящая моя академия — это тюрьма и лагерь. Если ты их проходишь и остаешься самим собой, это победа, настоящая, кто бы что ни говорил. Да, у меня тоже бывали слабости, но я их победил. А этот человек, который нас сдал, — не победил. Лева Головчинер его звали. Умница, несчастный мальчик. Его родители то ли погибли в лагерях, то ли их расстреляли, он жил с теткой и мечтал поступить на юрфак МГУ. Его вызвали в органы и сказали: если не будет доносить на нас, пойдет вслед за родителями. А так — поступит в университет. Потом, когда я уже женился, мы с ним жили недалеко друг от друга. И почти каждый день мы видели, как он шел с молочной кухни с этими бутылочками — у него был маленький ребенок, — и я говорил жене: «Смотри, Лева Головчинер идет». Он женился, как мы тогда говорили, на «ансамбле “Березка”» и был хорошим папой. И несчастным человеком. Вы поймите, мой папа умер своей смертью, я его хоронил, а у него — нет. И как я после этого мог его бить? Меня потом тоже вызывали, уже после освобождения, чтобы сделать из меня стукача. Конечно, я испытал страх, но уже не было Сталина. И я им сказал: «Разве я так плохо вел себя в лагере, что вы мне это предлагаете?» И они отстали от меня.

– Одиночка — это самое страшное?

– Страшно, да. Но я потом полюбил уединение. Там у меня рождались фантазии.

– Там вы стали режиссером?

– Можно сказать и так. Когда я вернулся и меня реабилитировали и восстановили в институте — я не хвастаюсь, но я действительно стал сразу самым талантливым, первым, лучшим…

– В фильме «Любить» вы снимали отца Александра Меня — почему вдруг?

– Скажем так — я о нем знал. Мне хотелось, чтобы священник у меня в фильме говорил о любви. Я понимал, что раввина мне не дадут снять. И снимал его как священника и как честного человека. Мень не врал. Те, кто ему поддался — а среди них были большие люди, достаточно Галича вспомнить, — я их не осуждаю. Вообще, осуждать кого-либо в таких вопросах странно. Еще раз: он честный человек, как и Галич. Я не рад, что Галич пришел к православию. Я бы ни за что не пошел по этому пути и считаю, что делать этого нельзя, — это все равно что растоптать могилы своих дедов и прадедов. Но я их не осуждаю.

– В 1971 году вы поехали в Израиль, хотя большинство тех, кого выпускали, ехали в Штаты. Вы не рассматривали для себя такого пути?

– Никогда. После лагеря и тюрьмы я понял, что положиться можно только на своих. Это не значит, что на любого еврея стоит полагаться, но, за редким исключением, помогали мне только евреи. Зять мой, историк, говорит в ответ на это, что я националист; дочь, кстати, тоже историк. Причем зять — крайне левый, а дочка — нет, и она сама пришла к религии.

– Вы ведь в Израиле тоже снимали кино.

– Снимал. Но на свой уровень не вышел. И кино израильское не было на таком уровне. При этом встречали меня с почетом. Пока семь месяцев учился в ульпане, меня осаждали предложениями, приносили сценарии. Предлагали вступить в здешний союз кинематографистов. Отказался. Мне говорили, что я делаю ошибку. А я им отвечал: «Я хочу сначала снимать». Но появилось предложение преподавать, и я стал руководителем международной киношколы «Кино для молодежи» — ее отделение есть в Израиле. Я там полтора года был художественным руководителем. Писал программу, искал израильских преподавателей… Я понимал, что это даст мне не только деньги, но знакомства в мире кино. И возможность хотя бы заплатить первый взнос за квартиру. А потом, когда у меня появилась возможность снимать, я ушел. И сделал один фильм, который не считаю своей победой. Хотя недавно я его пересмотрел и нашел кое-что любопытное — знаете, там видна какая-то моя обеспокоенность судьбой Израиля, несмотря на то что фильм был снят еще перед Войной Судного дня.

– Фильм на иврите?

– Да, с русскими титрами. Еще я снял фильм об Израиле, состоящий из маленьких новелл. Когда он вышел, англоязычные газеты меня хвалили, а остальные смешали с грязью. И потом меня послали с этим фильмом в Вену, встречать будущих репатриантов. Большинство, как вы справедливо заметили, ехали не в Израиль. И не то что я должен был убеждать их ехать именно в мою страну — я не врал этим людям об Израиле, рассказывал как есть. Но я видел свою задачу в том, чтобы убедить их остаться евреями. Я говорил с ними с точки зрения сиониста.

– Когда вы поняли, что вы сионист?

– В Москве еще. Когда мне говорили, что Россия — моя родина, я отвечал: «Разве я делаю что-то плохое для своей родины?» Израиль — мое отечество. У меня две родины — та, где я родился, и я ее люблю, но есть еще одна. И после моего разговора с большим человеком в ОВИРе, когда я изложил все свои доводы, он дал указание выпустить. И еще говорил мне: «Вы думаете, для нас это хорошо, что такие люди, как вы, уезжаете? Мы бы хотели, чтобы вы продолжали работать».

– Ну, вы же знаете, что после вашего отъезда ваши картины не показывали, совсем. Я увидела «До свидания, мальчики» взрослым человеком.

– Конечно, знаю. Помимо фильма об Израиле, был еще один, документальный, который я монтировал из чужого отснятого материала. Об этом я должен рассказать, хотя даже имени моего не было в титрах, и я не хочу называть человека, который мне это предложил, и названия фильма тоже. Человек этот приехал ко мне из Германии — диссидент, покинувший Союз. Дело было после перестройки. Он задался целью снять места, связанные с массовыми репрессиями, лагерями на севере СССР, полигонами, где расстреливали. И людей, которые были свидетелями этих преступлений и помнили тех, кто сидел. Они раскопали захоронения и привезли в Москву несколько мешков костей. Устроили молебен, пригласив представителей трех конфессий — раввина, православного священника и муллу. И захоронили прах, сняв все на камеру.

– Где захоронили?

– Не поверите — у Кремлевской стены, в Александровском саду. Не понимаю, как им это удалось. Но в начале 1990-х, может быть, все было легче. В любом случае я рад, что сделал это. Те, кто погиб в лагерях, — это были мои братья, они были как я. Просто я выжил.

Оригинал

Опубликовано 5.04.2017 15:43