Cперва – рассуждение Якова Гутмана (1945–2020) о проблемах, которые в 2000-х годах остро ощущались. Я. Г. долго избегал их письменного анализа, ссылаясь на то, что он практик, а не теоретик. Однако я настаивал, и получился текстик, опубликованный в № 11 газеты «Анахну кан» (декабрь 2002 г.):

Есть ли у нас община?

Давайте разберёмся в терминах. Как сказал кто-то из древних, «определите значение слова и вы избежите многих проблем». Община – «добраахвотнае аб’яднанне для сумеснай дзейнасці». (Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. Мн., 1999). В Беларуси есть несколько десятков руководителей еврейских организаций. Участие в еврейской жизни остальных двадцати с чем-то тысяч евреев сводится, главным образом, к получению гуманитарной помощи. Зачастую «вожди» никого, кроме себя, не представляют. Многие «лидеры» занимают свои должности по 10 и более лет, по нескольку сроков, и это говорит только об одном: в этих организациях демократией и не пахнет.

Говорят, «поставить диагноз – половина лечения». Но в ситуации, которая сложилась в Беларуси, лечение проводить очень трудно. Уехала наиболее активная, национально-ориентированная часть еврейского населения. Подавляющая часть оставшихся – люди пожилого возраста. Система раздачи гуманитарной помощи выстроена таким образом, что они находятся в полной зависимости от тех, кто распределяет эту помощь.

Сейчас еврейской общины у нас нет. Много недовольных существующим положением дел, но нету лидера, который мог бы предложить то, что интересно большинству. Необходима самоорганизация людей в рамках существующих законов – для защиты своих интересов. Белорусским евреям пора вынуть фиги из карманов.

Показателен опыт Финляндии, ведь по числу евреев мы стремительно приближаемся к финской ситуации. Когда я был там в начале 1990-х, евреев в стране жило около тысячи: 800 в Хельсинки и 200 в Турку. В столице еврейская жизнь сосредоточена в комплексе зданий. Есть синагога, по размеру – почти как Русский театр, рядом – дом, где в случае надобности могут жить пожилые люди, тут же – школа… В Турку – тоже синагога, воскресная школа. Финские евреи чувствуют свою общность и обязанности перед народом. Первая обязанность – финансовая. Община существует на пожертвования своих членов, кто может давать деньги – дает. Вторая обязанность – воспитывать своих детей евреями.

В 1993 г., выступая на съезде организации белорусов мира «Бацькаўшчына», я сказал, что через 8-10 лет, если все пойдет нормально, Беларусь сможет достичь уровня Финляндии. Теперь я бы этого не сказал… Если политический климат в Беларуси останется прежним, культ «еврейских вождей» будет укрепляться. Они прочно срослись с этой властью. Еврейская жизнь – в какой-то степени зеркало того, что происходит в обществе. Но не всё потеряно.

В последнее время евреи, как и белорусы, начинают подниматься с колен – «процесс пошёл». Возможно, лет через пять в Беларуси всё же будет Еврейская Община.

Яков Гутман

* * *

Примерно в 2003 г. человек из «белорусско-еврейского землячества» Нью-Йорка спросил у меня, зачем я «вожусь» с Гутманом (который и в США втягивался в разные конфликты). Я ответил: «Он, по крайней мере, знает, чего хочет, и не позволяет плевать себе в лицо». Да уж, Яков не стеснялся подавать в суд, если кто-то покушался на его честь и достоинство, и нередко выигрывал. Пару раз на таких судебных заседаниях ради любопытства присутствовал и я – ответчики, несмотря на помощь дорогостоящего адвоката Константина Белова, имели бледный вид.

«Берега», 2001 г.; «Авив», 2002 г.

Кое-кто из «жертв Гутмана» до сих пор обвиняет его в давлении на судей и проч. Я полагаю, что Якову помогала уверенность в себе, отчасти заменявшая глубокое знание законов (но бывало, что его консультировал приятель – юрист-правозащитник Николай Мекеко). К тому же президенту ВАБЕ, похоже, нравилось… не столько ходить по судам, сколько ставить на место неумных людей. Было в нём что-то от Остапа Бендера, неутомимо изучавшего «души своих пациентов». Кстати, Яков любил дилогию Ильфа-Петрова и при случае вставлял в разговор «хохмы» из неё.

«Берега», январь 2002 г.

Имей Гутман «неправовые» рычаги давления на суд, удовлетворялись бы все его иски, в том числе против вице-премьера Заметалина (в 2000 г.), минкульта и Мингорисполкома (в 2002 г.). Второй процесс Яков затеял после сноса синагоги на Димитрова, 3 – и лавров не снискал… Но мне запомнилось, как в коридоре он мирно беседовал со своим старым знакомым Василием Черником, представлявшим министерство: умел отделять личное от общественного.

Возле «Ямы» – фото из «Берегов», № 5, 2002. Е. Когаловская: «Яков Гутман, президент Всемирной Ассоциации белорусских евреев, собирает подписи для очередного проекта. Устроил очередной митинг»

Ниже вы найдёте заметку об одном из самых громких гутманских протестов, прогремевшем в январе 2004 г. Предыстория казуса: 20 лет назад Я. Гутман притащил на место самосожжения евреев по ул. Кирова («Мозырская Масада») огромный валун, о чём одобрительно писали «Берега». Тогда была готова и памятная доска, но установил Яков её только в ноябре 2003 г. (в 2001–2002 гг. был занят защитой минской синагоги на Димитрова, 3 и судами; затем договаривался с министерством культуры РБ, т. к. Мозырский горисполком на диалог шёл неохотно).

Несколько недель спустя местные власти демонтировали «неправильную» доску, а валун куда-то вывезли.

В то время я жил во Фрунзенском районе Минска, минутах в пятнадцати ходьбы от квартиры Гутмана, и мы пересекались. Яков выглядел сконфуженным, но не отчаявшимся. Попросил меня нарисовать плакат, с которым и вышел к администрации (суд вынес ему предупреждение, а плакат постановил уничтожить).

За день или два до пикета Яков попросил меня отправить на мэйлы некоторых СМИ открытое письмо, где объяснял мотивы своих действий (сам он электронной почтой начал пользоваться позже). Письмо вышло в чём-то пафосное, а в чём-то и трогательное – Гутман писал о том, что готов ко всему, что ему не стыдно перед внуком… Якову было уже под 60, и он действительно рисковал в ту зиму: не жизнью, так здоровьем. Я разослал его текст не в десять адресов, а, кажется, в двадцать или тридцать. Кое-кто отреагировал…

После пикета и голодовки в «Советской Белоруссии» (предсказуемо) появилось интервью с Леонидом Левиным, где «главный еврей» всячески дистанцировался от Гутмана примерно в таких выражениях: «Мы с ним не сотрудничаем, это наша историческая позиция». Заместитель Левина по союзу белорусских еврейских организаций Яков Басин «подстелил соломки» на «Немецкой волне» (22.01.2004):

Сам факт ареста любого пикетчика – это мне представляется недемократическим явлением в обществе. Но отношение к самому Якову Гутману и к тому, что он делает, у нас неоднозначное, поскольку он не является одним из участников нашего еврейского движения. Он – такой «воин-одиночка», представляет американскую организацию и не представляет у нас истинных интересов, которые волнуют и беспокоят сегодня белорусское еврейство. И поводы, по которым он выходит на улицу, являются достаточно сомнительными.

В принципе, это всё, что нужно знать об официальных «лидерах белорусского еврейства» того времени. Гутман отзывался об этих людях резко (например, «еврейские коровы на лукашенковском болоте») и порой жалел, что в конце 1980-х – начале 1990-х торил для них дорогу.

О «сомнительных поводах»: в 2005 г. мэрия Ашдода решила присвоить одному из cкверов в районе «Йуд» имя Героев Мозыря. А в 2010 г. даже мозырские чиновники дозрели до того, что вернули «валун Гутмана» и установили свою доску с надписью «Место самосожжения мирных жителей города Мозыря осенью 1941 года». Несколько позже надпись была скорректирована, зазвучала на белорусском языке и на идише.

Стало так; Я. Гутман у того самого валуна. Фото начала-середины 2010-х отсюда и отсюда

Вот и обещанная заметка Ар. Шанского (в переводе с белорусского):

Еврейская дубина – самая крепкая

Против антисемитизма: две тактики

Президент зарегистрированной в США Всемирной ассоциации белорусских евреев (ВАБЕ) Яков Гутман 14 и 21 января провёл акции протеста возле Администрации президента. Гутман выступал против политики государственного антисемитизма, которую, по его мнению, проводит белорусская власть. Обе акции окончились задержанием еврейского активиста. В промежутке между ними он провёл голодовку. Возможно, последняя стала причиной того, что со второго пикета Яков попал сразу в больницу в предынфарктном состоянии.

Гутман считает проявлениями именно государственного антисемитизма уничтожение синагоги на ул. Димитрова в Минске и разрушение фундамента Холодной синагоги [на Немиге], строительство на еврейском кладбище в Мозыре и уничтожение там памятного знака жертвам Холокоста, разрушение кладбища в Рогачёве и реконструкцию стадиона в Гродно, который стоит на месте бывшего кладбища.

Более всего Гутмана возмущает то, что его усилия не находят поддержки даже у правозащитников. «Ни Золя, ни Купала не были ни евреями, ни правозащитниками. Но они возвысили свой голос против несправедливости. Неужели противники нынешнего режима не понимают, что еврейская дубина в руках оппозиции – самая крепкая в этом споре?»

Cамое последнее наказание, наложенное на президента ВАБЕ – штраф в пользу предприятия «Мозырский коммунальник». По инициативе Гутмана в Мозыре был установлен памятник евреям, погибшим там во время Второй мировой. «Мозырский коммунальник» снёс памятник и требует от Гутмана заплатить 212238 руб., чтобы компенсировать затраты на демонтаж и благоустройство территории. Гутман платить не собирается.

Оценки Гутмана преувеличенными считают даже представители еврейской общественности. Юрист Артур Лившиц из Комитета поддержки евреев на территории бывшего СССР, отмечает: «Ситуация действительно очень сложная. Но говорить о политике государственного антисемитизма, имевшей место в Советском Союзе, необоснованно. Есть конкретные действия конкретных чиновников, но указаний «сверху» не приходит».

Действия Гутмана вызывают у А. Лившица сдержанную реакцию: много шума, но мало толку. По его словам, сегодня еврейские организации борются с нарушениями закона иными средствами: письмами к соответствующим органам местной власти, обращениями в прокуратуру и т. д. И всё равно: «Очень часто еврейским религиозным общинам не возвращают принадлежавшую им недвижимость: нет закона о реституции». Реальной пользы от писем не намного больше, чем от пикетов Гутмана.

Аркадий Шанский («Наша Ніва», 06.02.2004)

Мысль о том, что «еврейские проблемы» должны стать дубиной в чьих-то руках, не вызывала у меня восторга. Лет 15 назад я предлагал Якову знать меру с политизацией и больше внимания уделять просветительским делам, a он стоял на своём.

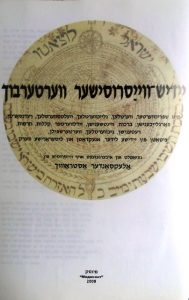

Впрочем, к 2010-м годам Гутман пришёл к тому, что надо поддерживать «культурку». Пожертвовал некую сумму на издание книги Феликса Хаймовича, своего бывшего товарища по Минскому обществу еврейской культуры; в 2013 и 2016 гг. помог выпустить сборники поэзии Гирша Релеса (Релес тоже входил в правление МОЕКа с момента основания организации в 1988 г.) и Мойше Кульбака. Оба юбилейных сборника увидели свет в Минске на языке идиш, который Яков понимал и ценил, даром что не читал на нём.

Осенью 2008 г. мы сидели рядом в еврейском общинном доме на премьере фильма «В поисках идиша», к которому имел отношение «Хащ» – ещё один старинный приятель Гутмана. Кажется, та лента понравилась Якову больше, чем мне. «Энерджайзером» назвал его тогда писатель Павел Костюкевич.

Раз уж речь зашла о Ю. Хащеватском, уместно привести и его воззвание о Я. Гутмане 1997 г. (см. чуть выше). Летом 2002 г. Яков Гутман, Марат Горевой и я имели аудиенцию у Хащеватского; режиссёр сыпал советами, как развивать общественную инициативу «Немига-1570», а Яков держал себя непривычно скромно.

Подготовил Вольф Рубинчик, г. Минск

28.08.2020

wrubinchyk[at]gmail.com

От ред. belisrael

Не забывайте о важности поддержки активных авторов сайта, живущих в Беларуси

Опубликовано 28.08.2020 21:13