Воспоминания

Перевод с иврита Эстер Кравчик

Кфар Ганим

От переводчика

Шошана Цуриэль-Штерн родилась и живет в Петах-Тикве. Она родилась в 1930 году, когда Петах-Тиква была мошавой (еврейским сельскохозяйственным поселением), сейчас это большой город к востоку от Тель-Авива. Семья её матери живет на земле Израиля уже 160 лет. Дядя матери Иегошуа Штампфер был одним из основателей Петах-Тиквы, и одна из улиц города носит его имя. Само название Петах-Тиква переводится с иврита как «ворота надежды».

Отец Шошаны приехал в 1921 году из Восточной Европы, из Трансильвании. Он относился к той части еврейской молодежи, которой вместе с сионистскими идеями руководила искренняя вера и еврейские традиции.

Детство Шошаны, ее брата и сестры прошло, в основном, в деревне рядом с Петах-Тиквой (сейчас это один из городских районов) под названием Кфар-Ганим, что переводится как «деревня садов». Хотя название звучит почти как райский сад, жизнь там была далеко не райской. И, конечно, семейная история неотделима от мировой истории двадцатого столетия и истории государства.

Шошана писала свою документальную повесть не для публикации в печати, но мне она показалась настолько интересной, правдивой и живо написанной, что у меня появилось желание познакомить с ней своих родных и друзей, которые читают по-русски.

Я хотела бы сделать несколько оговорок. В отношении названия места на земле, где мы живем, принято употреблять просто слово «Страна» (имеется в виду Страна народа Израиля, т.е. еврейского народа, Эрец-Исраэль), независимо от того, когда происходит действие, до образования государства Израиль или после этого события.

Не всегда автор соблюдает строгую хронологическую последовательность событий, но ведь воспоминания всплывают из глубин нашей памяти спонтанно.

Некоторые слова на иврите звучат более образно, чем в переводе, например слово «пардес», которое обозначает апельсиновую плантацию. Они незаметно вошли в нашу русскую речь, и, мне кажется, будут уместны и в этом повествовании.

***

Ицхак родился 11 элула 5658 года по еврейскому календарю (1898) в местечке Рускова в Трансильвании у подножия Карпат в семье рава Иоселя и Ройзы Кац, в хасидской общине, которая жила там и ждала прихода Мессии. Во всем, что касалось вопросов религии и веры, хасиды не признавали компромиссов. Рав Йосель был главой этой общины.

Семья жила сельским хозяйством: выращивали пшеницу и кукурузу и всё, что надо было для дома. В хлеву была корова, она обеспечивала семью молоком, творогом и сметаной к мамалыге. Были во дворе также и гуси – их откармливали на мясо, а пух их шел на одеяла, которые грели в зимние морозы.

Евреи жили в городке бок о бок с румынами и венграми; были между ними и торговые связи. Рав Йосель Кац был также меламедом (учителем – перев.) детей еврейской общины, и в этом качестве был известен своей строгостью. Он не отступал от своего, пока ученики не выучивали урок назубок. После окончания второй мировой войны я встречала людей, которые, уцелев после катастрофы, приехали в Израиль, и они говорили мне, что своими познаниями в Торе и в Талмуде они обязаны своему учителю раву Йоселю Кацу; из почтения к нему стали они в свое время прилежными учениками.

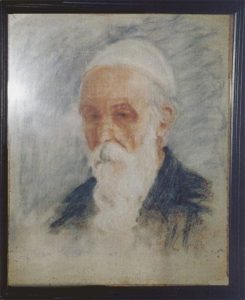

Йосель Кац, глава хасидской общины в местечке Рускова

Жители этой местности, в т.ч. и евреи, отличались большой физической силой, по-видимому, благодаря прозрачному горному воздуху и жизни на лоне природы.

Трансильвания тогда относилась к Австро-Венгерской империи, во главе которой стоял его величество император Франц-Иосиф. Он был настолько терпим по отношению к евреям, что они даже молились за его здоровье.

Когда разразилась первая мировая война Ицхака и остальных парней его возраста призвали в австро-венгерскую армию, и вместе они переносили тяготы войны.

Период войны был очень тяжелым для всей остальной семьи. Линия фронта проходила неподалёку от того места, где они жили, и солдаты время от времени по приказанию своих офицеров разоряли их хозяйство и отбирали все, что попадалось под руку, будь то скот или урожай с поля, так что семья почти совсем обнищала.

После того, как страны Оси потерпели поражение в боях, и район Трансильвании был захвачен союзниками[1] и перешел в руки Румынии, Ицхака снова призвали на службу теперь уже в румынскую армию.

После завершения боев и окончания войны вернулся Ицхак в родной дом, огляделся и пришел к выводу, что он не видит для себя будущего в родном местечке, и нет никакой причины оставаться там, в стране изгнания под властью румын-антисемитов.

К этому времени начали дуть свежие ветры из земли отцов, на которую он уповал и о которой молился каждый день. Начали также прибывать в городок посланцы из тогдашней Палестины, которые приносили идеи сионизма. Огромное впечатление произвели на него «кровавый навет» – обвинение, выдвинутое против Менделя Бейлиса,[2] дело Альфреда Дрейфуса.[3] В результате всего этого он решил, что должен покинуть родительский дом и отправиться как халуц (пионер, первопроходчик – перев.) в Землю Израиля.

Он не был единственным сыном в семье, были у него еще два брата и две сестры, которые оставались с родителями. Отец был против его решения и утверждал, что нет никакой причины торопить события, и что жить там опасно из-за бесчинств арабов.

Однако после многочисленных споров и попыток его убедить он благословил сына на дорогу с условием, что обещает тот не забыть заветов родительского дома, будет прямым, не отвернется от веры отцов и будет творить добрые дела по чести и по совести. И действительно, Ицхак был верен этому обещанию, не отступал от него ни на йоту до последнего своего дня.

Он заработал немного денег, простился с родителями, братьями и сестрами и поднялся на корабль, который перевозил скот в Палестину. В качестве платы за проезд он нанялся ухаживать в пути за коровами.

И вот, одним ясным утром он сошел с корабля на берег Яффо, освобожденный от своих денег и пожитков, которые украли у него матросы-румыны. И, хотя не было у него денег, чтобы доехать до Петах-Тиквы, не отчаялся и шаг за шагом пошел пешком. Это был 1921 год (по еврейскому календарю 5681); передвижение по дорогам было смертельно опасным из-за бесчинств арабов. И в этот раз около пардесов, в середине пути он встретил араба, попросил указать дорогу на Петах-Тикву и по указанной дороге пошел дальше. Шел он быстро, пока еврейские рабочие с пардесов не окликнули его и не спросили, куда он направляется. «В Петах-Тикву», – ответил Ицхак. Тогда они закричали: «Товарищ, твое счастье, что мы вовремя тебя заметили. Дорога, по которой ты идешь, ведет прямо в арабскую деревню. И, если ты туда попадешь, никогда оттуда не вернешься». Так, к нему повернулась удача; живым и невредимым добрался он до Петах-Тиквы.

Накануне прибытия Ицхака в мошаве были похороны четырех жертв нападения на Петах-Тикву весной 1921 года: Авшалома Гисина, Натана Раппопорта, Хаима-Цви Гринштейна и Зеэва Орлова, да будет благословенна их память.

На их могиле в гневе поклялись отцы поселения и его земледельцы не иметь больше дела с работниками-арабами, которые были против своих работодателей-евреев, напали и убили их, а брать на работу только евреев-халуцим (мн. число от «халуц» – перев.). Эти слова поддержали молодых халуцим, которые буквально голодали из-за отсутствия работы. Многие из них вернулись в страны исхода из-за отсутствия выбора и погибли в Катастрофе во время Второй мировой войны, среди них были хорошие приятели Ицхака. Среди молодежи были и такие, которые не решались вернуться домой, встретиться с родными, которые были против их отъезда в Палестину, и они наложили на себя руки.

Эта неделя траура не выдержала проверки временем, так как для земледельцев Петах-Тиквы выгоднее было иметь дело с рабочими-арабами из-за низкой заработной платы, которой те довольствовались. А халуцим по-прежнему оставались без работы и голодали.

Ицхак из-за своей физической силы и добросовестности был «желанным» работником у землевладельцев и хозяев пардесов. Он также довольствовался малым и скопил небольшую сумму денег, чтобы купить десять дунамов (один дунам равен 1000 кв. м – перев.) земли в Кфар-Ганим.

Еще в его родительском доме было принято не работать не только в праздничный день, как делают в Израиле, а всю праздничную неделю. Поэтому, когда подошел праздник Песах, Ицхак был в растерянности: если не работать неделю, не будет у него средств на жизнь, да и хозяин может отказать ему в работе. Что делать? Как было принято в общине, где он вырос, пошел к раву и рассказал ему о своей проблеме: работать ли в праздничную неделю или сидеть дома и праздновать? Ответил ему рав: «Сын мой, будет у тебя еще много с Б-ей помощью праздничных недель в стране Израиля, но не всегда будет у тебя работа. И, если на твое счастье, она у тебя есть, не дай ей уйти сквозь пальцы. Иди и работай в праздничную неделю, и Б-г тебе в помощь».

Первые два года по прибытии в Страну жил Ицхак в палатке вместе с друзьями – халуцим, питался в рабочих столовых, где пищу готовили девушки из их же среды, а в дни, когда оставался без работы, обходился буханкой вчерашнего хлеба, который был дешевле, и селедкой на весь день.

Ицхак стал в мошаве одним из первых членов «ха-поэль ха-мизрахи».[4] Он был человеком религиозной веры и труда в полном смысле этого слова: иногда он участвовал в собраниях и танцевальных вечеринках вместе со своими товарищами «мизрахистами», однако чаще всего его можно было найти после рабочего дня в синагоге за вечерней молитвой, а после молитвы за изучением Танаха и Талмуда, чему он посвятил всю свою жизнь до последнего дня.

Ицхак обратил на себя внимание одного из братьев Глобман, который оценил молодого халуца благодаря этим его качествам и сосватал его со своей родственницей Эстер Штампфер из Иерусалима. Она обычно приезжала в Петах-Тикву навестить родственников, когда была свободна от работы в доме для сирот. Эстер была дочерью рава Авраама Штампфера, младшего брата рава Иегошуа Штампфера, одного из основателей Петах-Тиквы, и Дины, дочери рава Акивы Гольдшмидта (Нейфельда), который был ювелиром в старом городе в Иерусалиме. Молодые люди обручились, в добрый час, и стали женихом и невестой.

Однажды, будучи приглашены на праздничный обед в честь жениха и невесты в дом дяди Мотла и тети Сарры Бен-Цион, которые жили в Тель-Авиве и были людьми обеспеченными, Ицхак и Эстер принарядились и отправились по направлению Эхуд-Регев на автобусную остановку. По дороге Эстер обратила внимание на фигуру, следовавшую за ними: они поворачивают вправо, и паренек поворачивает вправо; они поворачивают влево, и паренек идет влево, как будто привязанный к ним. И тогда Эстер спросила своего жениха, знает ли он, кто это следует за ними. «Да, знаю, – ответил Ицхак шепотом, – это халуц, мой приятель. У него нет работы, и уже несколько дней он не ел досыта. Я сказал ему, чтобы пошел с нами к богатому дяде, и там он получит вкусный обед». Это были тяжелые времена для молодых халуцим.

Свадьбу праздновали в кругу семьи в Петах-Тикве. Мать невесты Дина Штампфер, её братья и сестры приехали из Иерусалима. После хупы все собрались для семейной фотографии: в центре стоят жених с невестой, рядом с ними сестры невесты, внизу сидят дядя Менахем-Иегуда Штампфер с белой бородой, мать невесты Дина со старшей дочерью и внучками и еще многие члены семьи, некоторых я уже не могу назвать, и жаль, что уже не у кого спросить их имена. После свадьбы молодые сняли маленькую квартирку в Петах-Тикве, и с помощью небольших денег, которые Эстер смогла собрать, работая в Иерусалиме, начали строить дом на земле в Кфар-Ганим. Ицхак научился в Израиле строительному делу и строил дом своими руками. Он использовал каждую свободную минуту между работой на пардесах или на стройке для строительства своего дома. Он работал даже в праздник трудящихся 1 Мая, пока не увидели его рабочие сидящим на верблюде в караване, который вез строительные материалы на место постройки дома. Они сбросили его со спины верблюда и предупредили, чтобы не смел больше осквернять праздник трудящихся 1 Мая…

Когда стены дома уже были построены, кончились деньги, и не было возможности закончить работу и сделать крышу; и все таки решили Ицхак и Эстер, мои родители, переехать жить в свой дом. Ещё было лето, погода стояла приятная, дули прохладные западные ветры, и не чувствовалось отсутствие крыши. Решено было её построить, когда они заработают немного денег.

Время шло быстро, уже приближались осенние праздники Рош-ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот.[5] Уже построили в деревне бейт-кнесет («синагога» на иврите – перев.), и привели раввина, чтобы его освятить. И тогда, без всякого предупреждения пошел проливной дождь, и молодая пара залезла в своем доме под стол, только там они нашли убежище от ливня. Назавтра купил Ицхак полотнища брезента, который использовали для палаток, и на время покрыл им крышу, пока они не набрали денег на черепицу.

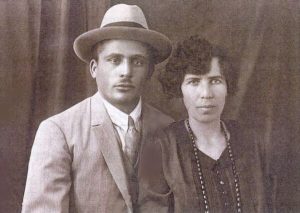

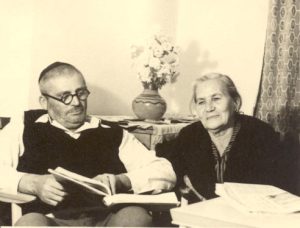

Ицхак и Эстер Штерн в молодости

Однажды в повозке, запряженной лошадью, рядом с кучером, тянущим вожжи, появилась тетя Сарра Бен-Цион. Они остановились около дома в Кфар-Ганим, и она приказала кучеру выгружать из повозки кухонную посуду и другие домашние принадлежности, которые могли пригодиться молодым в хозяйстве. Тетя сказала Эстер, что они уезжают в Америку, и нет никакого смысла вести с собой домашний скарб, лучше отдать молодой чете.

Среди этих вещей были стенные часы с гравированным маятником, которые уже в те дни видали лучшие времена. Потом эти часы висели в доме моих родителей в течение всей их жизни, и можно было услышать их бой каждые полчаса. И сейчас, когда им примерно сто лет, они висят в моем доме и показывают время на удивление точно.

Часы эти служили отцу тайником для маленьких сокровищ, близких его сердцу. Когда я была маленькой, мне было очень интересно узнать, что у часов внутри.

Однажды я с большим усилием придвинула к стене обеденный стол, поставила на него стул, взобралась на стул и открыла дверцу часов. Внутри я нашла маленький песенник со словами песен, которые папа любил петь:

«Мы приехали в Страну», «Кто спасет нас от голода», «Кто построит дом в Тель-Авиве» и многие другие песни времен халуцим, которые приехали строить Страну. У папы был хороший музыкальный слух и приятный голос, и иногда он учил меня петь эти песни.

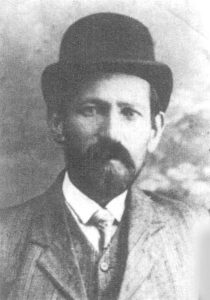

Строители Тель-Авива, 30-е годы, крайний слева стоит Ицхак Штерн

Земля в Кфар-Ганим продавалась дешево, потому что была бесплодна и годилась только для посадки цитрусовых. При покупке на каждую семью выделялось десять дунам, чтобы можно было построить дом, посадить маленький пардес и основать подсобное хозяйство. Получилось так, что между нашим домом и самой деревней было продано много участков якобы членам одной семьи. Они покупали участки для каждого из детей, внуков и даже правнуков, которые ещё не родились, и посадили большой пардес. Этот пардес отделил нас от остальной деревни, и мы оказались отрезанными. Мощеная дорога до нас не доходила, и мы утопали в песках. У нас не было электричества, хотя оно имелось в деревне, не было воды в кране, мама таскала воду в баках из деревни. Отец посадил рядом с домом маленький пардес и огород.

Первенец Авраам родился в 1927 году в больнице «Бикур холим» в Иерусалиме. Когда мама вернулась домой в деревню после продолжительного пребывания в Иерусалиме, рядом не было ни одной живой души, чтобы можно было перемолвиться словом или посоветоваться. Вокруг стояла полная тишина, слышен был только шум мотора в те дни, когда качали воду из колодца для полива пардесов. В такие дни мама была освобождена от необходимости таскать воду из деревни.

Так прошел год и еще полгода; ситуация в стране стала более опасной: группы бандитов нападали на еврейские поселения и транспорт, и вершиной этого стало нападение на евреев в Хевроне в 1929 году. Многие были убиты и ограблены, и среди них учащиеся Хевронской ешивы.

После этих событий в мошаву дошли слухи, что банды, орудовавшие в Хевроне, верхом на лошадях, с обнаженным оружием направляются в сторону Петах-Тиквы. Так как мои родители с маленьким ребенком жили в уединенном месте, отец нанял лошадь с повозкой, посадил на повозку жену и ребенка, погрузил немногочисленные пожитки и перевез семью в комнату, которую он снял около большого рынка в Петах-Тикве, переждать, пока все успокоится.

Тем временем мама обнаружила, что она беременна, и из-за опасной ситуации в стране, когда они превратились в беженцев и не знали, что принесет им завтрашний день, попыталась от беременности избавиться. Но попытка оказалась безуспешной, и так родилась я 2 мая 1930 года, когда семья уже вернулась в Кфар-Ганим. А через два с половиной года родилась моя сестра Хая.

Мама продолжала возить воду из деревни для семьи с тремя крошками. Чтобы как-то облегчить ей жизнь, отец проложил по поверхности земли водопроводную трубу от деревни до нашего дома, и мама смогла дышать свободно. Но в начале тридцатых годов в стране был промышленный кризис, отец порой с трудом находил работу даже на один день, и не было у него денег платить за воду, которую брали из деревни. Что сделали «добрые люди» из деревенского совета? Они не сжалились над несчастной женщиной, которая, надрываясь, таскала баки с водой из деревни, и перекрыли трубу.

Когда мы начали болеть детскими болезнями или простуживались, мама лечила нас сама различными средствами, такими, как повязка с горчицей или оливковым маслом, и другими «бабушкиными лекарствами», которые были в её распоряжении. Вблизи не было не только врача, но и мало-мальски знающего человека, с которым бы можно было посоветоваться.

Однажды с нами случилось вот что: брат Авраам заболел воспалением легких. Никто тогда и не мечтал об антибиотиках и других «чудо-лекарствах». Ребенок горел в лихорадке и был в тяжелом состоянии. Отец ещё не вернулся с работы; не было телефона. Мама дома одна с тремя детьми… И вдруг она увидела рабочего, который возвращался с пардесов в деревню. Она бросилась к нему и со слезами на глазах попросила сделать доброе дело и прислать врача из мошавы; он обещал помочь. Но произошло чудо, брат выздоровел сам, а врач не пришел и по сей день.

В мошаве, фотография из архивов

Мы с братом ходили в детский сад воспитательницы Зивы, который был расположен рядом с бейт-кнесетом. Бейт-кнесет был важным учреждением в деревне, и не только для людей религиозных, и было так благодаря раву Цвике, которого все очень уважали и старались придти в субботу и в праздники, чтобы услышать его комментарии к святым текстам.

В 1935 году в Страну приехала папина племянница Сарра со своим мужем Менахемом-Лейбом сразу после того, как поженились. Они поселились у нас в Кфар-Ганим. Её родители и сестры остались в местечке в Трансильвании. Две младшие сестры приехали сюда только после войны. Все остальные, включая маленького внука Йоселе, которого назвали так в честь дедушки Каца, погибли в Катастрофе.

Молодая пара жила с нами, пока в 1936 году снова не начались беспорядки, и снова стал вопрос: как защитит себя семья, живущая в изоляции? Как известно, британские власти строго запрещали иметь оружие. И тогда люди из совета деревни нашли идеальное решение: они снабдили папу спортивным свистком и сказали ему: «Если на вас нападут бандиты, свисти в свисток», – но отцу так и не было понятно, кто придет на помощь. И вот, во второй раз нанял он лошадь и повозку, усадил на нее троих детей, забросил вещи, а мама и племянница бежали следом за повозкой, и таким образом мы сбежали в Петах-Тикву.

Из детского сада Зивы мы перешли в детский сад Блюмы, а потом пошли в школу. Ещё будучи в Кфар-Ганим мы, как и все дети, любили играть в песке, благо он был в изобилии. Было у нас и дополнительное преимущество: при входе в наш двор песок был всегда мокрым из-за постоянной утечки воды, которая понемногу вытекала из соединения между двумя трубами, идущими на пардесы. Мы играли там, как играют дети на берегу моря, строили такие дворцы из песка, какие только позволяло наше воображение. Иногда к нашей игре присоединялись арабские дети. И, когда переехали в мошаву, мы продолжали страдать от воспаления глаз; кроме того мама обнаружила в моей голове вшей.

Она отвела меня к парикмахеру, и я вышла от него с бритой и сияющей как шар головой. Мама одела мне на голову закрытую шапку и отвела в детский сад к воспитательнице Блюме. И в саду всем на радость дети стащили с меня шапку и смеялись надо мной до упаду. Однако, в конце концов, у меня на голове выросли волосы, и этот кризис я благополучно пережила.

Финансовое положение вообще в стране было тяжелым, не было работы, у нас не было денег платить за аренду квартиры, и за те четыре года, что мы в этот раз прожили в мошаве, нам пришлось три раза переезжать. Вначале жили у «болгар» напротив детского сада, потом снимали квартиру у Малки, маминой подруги по Иерусалиму. Дом её стоял на улице Вольфсон, на дороге, ведущей в арабскую деревню Пажия. Из-за кровавых событий, происходивших в то время, сказала маме воспитательница Блюма, что не разрешает мне одной возвращаться домой, и следует маме приводить меня в сад и забирать оттуда. Я была девочкой очень самостоятельной и не нуждалась в том, чтобы кто-то приводил меня и забирал. Но, я помню, что это обстоятельство очень льстило мне; я обнаружила себя в центре внимания и, благодаря этому, чувствовала себя очень хорошо. Наконец-то и обо мне заботятся и приходят за мной в детский сад, как приходят за избалованными детьми!

Маме тоже было хорошо в то время: наконец-то она очутилась среди людей и поблизости от её подруги Малки. В то время радио в доме было у единиц, а у Малки в семье оно было. Малка часто приглашала маму к себе домой, и они сидели вместе и слушали радиопередачи и музыку. Я помню первую радиопередачу на иврите, воодушевление было всеобщим. Актриса Ханна Ровина[6] читала что-то, а две женщины сидели и слушали с волнением и влажными от слез глазами. И мама сказала мне: «Слушай, слушай, как следует, как говорят на иврите по радио. Это большой день для нас». И было у меня праздничное настроение, будто близок тот день, когда будет у нас независимое еврейское государство.

Папа начал готовить меня к школе, он купил учебник, который назывался «Мири и Мэри», и каждый вечер после возвращения с работы читал мне. Так мы сидели вместе, и он учил меня читать и писать. Я была буквально околдована этой книгой, её цветными розово-голубыми картинками и, когда пошла в первый класс, читала и писала довольно хорошо, а также немного знала счет, которому тоже учил меня папа.

В Германии Гитлер уже был у власти, нацисты преследовали евреев и отправляли в концентрационные в лагеря на пытки и уничтожение. Отдельные еврейские семьи ещё успели уехать оттуда, если им повезло. По улице проходили молодые парни и девушки, выходцы из Германии, с огромными рюкзаками за плечами, в которых находилось, по-видимому, всё их имущество. В доме, где мы жили, тоже поселилась семья из Германии. Их дочь по имени Вильгельмина стала моей подругой. Мать её была немкой и христианкой, а отец евреем. Он с большим трудом выбрался из нацистского концентрационного лагеря, куда был заключен за то, что, будучи евреем, женился на немке-христианке и тем самым осквернил арийскую расу.

Ещё одна семья, которая приехала из Германии, жила в нашем квартале и даже смогла вывезти оттуда контейнер c оборудованием маленькой фабрики, которая им там принадлежала, и сырьем. Их единственный сын, сейчас профессор, был в школе отличником. Но, когда он окончил народную школу, родители не разрешили ему продолжать учебу в гимназии и приказали заняться делами на фабрике. Он категорически отказался и с большим трудом сумел убедить родителей позволить ему получить образование.

Перед моим поступлением в школу мы еще раз в поисках более дешевой квартиры переехали на улицу Моаливер и там уже жили до 1939 года. Сама улица была очень узкой, без тротуаров; время от времени проезжала поливальная машина и поливала водой землю по обеим сторонам улицы, чтобы осадить пыль. И мы, дети, бежали следом, чтобы поймать струю воды и намокнуть.

По вечерам проходили по улице Моаливер коровы, возвращаясь с пастбища, среди них стадо старого пастуха Авраама Шапиро. Каждая корова точно знала, какому хозяину она принадлежит, в какой двор ей свернуть и в какой хлев войти.

Длинные вереницы верблюдов под звон колокольчиков также проходили по улице. Помню, как однажды я раздразнила одного верблюда, стукнув его палкой, и он меня лягнул.

У нас было много хороших друзей в округе; после шести лет одиночества в Кфар-Ганим мы легко влились в детскую среду. Брат Авраам был озорником и водился с ребятами из компании «черных беретов», с которыми учился в школе. После занятий они обычно отправлялись лазить по деревьям или собирать «сабрес» (съедобные плоды кактусов).

Летом, во время длинных летних каникул, когда не было занятий, в школе размещались солдаты британской армии. Как-то нам стало известно, что прибыли солдаты-шотландцы, и после обеда они сидят вдоль длинного забора, выходящего на улицу Мохливер, в традиционных юбках, задрав ноги на забор. Это известие мгновенно облетело всех детей мошавы, и все, как один, собрались у школьного забора, чтобы удостовериться раз и навсегда, носят ли шотландцы под юбками трусы…

И на этой улице мы подружились с детьми, которые приехали из Германии со своими семьями. В нашем дворе жили брат и сестра, Марианна, которая была нашей лучшей подружкой, и Роди. Позднее, во время Войны за Независимость Роди служил в военной полиции на юге страны. Я тоже служила в армии в этом районе, и помню, как он «при исполнении» ездил на мотоцикле и наводил ужас на всех солдат.

И еще жили в нашем дворе два докторских сына Рафаэль и Арье (Ральф и Роберт), которые тоже были нашими приятелями; с ними мы играли в замечательные игрушки, которые они привезли из Германии. Была у них заводная кукла по прозвищу «Би-Ба-Бо». Достаточно было дотронуться до нее пальцем, и это приводило в движение целый кукольный театр. У них в доме было радио, и мы могли слушать передачи «Молодежного уголка», которые велись на иврите.

Я вспоминаю Йону, он снимал комнату в нашем дворе. Он приехал из Германии или Австрии в последнюю минуту перед тем, как стало слишком поздно. Он был одним из немногих смельчаком и счастливцев, которым это удалось. Приехал он один, без семьи; я предполагаю, что семья его погибла.

Он был молодым парнем, крепким, всегда в хорошем настроении. Когда он возвращался с работы, издалека было слышно его пение. Как правило, он пел арии из опер. Я предполагаю, что родители дали ему хорошее воспитание и образование и, конечно, музыкальное образование. Но в Петах-Тикве он работал на рытье колодцев для воды. И вот однажды пришли и сообщили нам, что его засыпало землей, которая обвалилась во время работы, и, когда в конце концов его удалось вытащить, он был уже без признаков жизни.

У отца и матери было много забот; экономическое положение оставалось тяжелым. Я помню, как отец возвращался домой вечерами печальный после того, как повел долгие часы у ворот конторы по трудоустройству и ушел ни с чем. Он также проводил время на бирже труда, куда приходили работодатели нанимать рабочих, но работы не было. И, если это происходило с моим отцом, который раньше был «затребованным» работником, то можно себе представить, какого было положение других рабочих. И, вместе с тем, мы никогда не считали себя бедными и несчастными и не думали, что мы в тяжелом положении, хотя часто, когда у отца не было работы, ели хлеб с апельсином зимой и хлеб с арбузом летом. И никогда не мелькнула у нас мысль попросить помощи у социальной службы, как это делали другие.

«Деликатесами», которые мы ели, были хлеб, намазанный оливковым маслом с луковицей или чесноком, салат из овощей и простокваша. Это меню я люблю и сегодня.

Как-то мама взяла нас с собой навестить тетю Бейлу, сестру ее отца, которая жила в конце улицы Пинскер в Петах-Тикве, поблизости от своего сына раби Шломо Гиршфельда и его семьи. В то время тете было более девяноста лет, но у нее была ясная голова, и она была умница, как никто. Мы, дети, обнаружили у нее полку со стеклянными баночками и с тех пор повадились часто ходить к ней. Рассядемся вокруг нее, она спрашивает нас о нашем здоровье, о здоровье родителей и т.д. и т. п., и мы вежливо отвечаем на вопросы и с нетерпением ждем того мгновения, когда поднимется дрожащая рука к баночкам, которые стоят у неё на полке.

Мама тосковала по своему родному Иерусалиму, по его прозрачному воздуху, которого ей очень не хватало; она не любила жару и влажность нашей местности. На счастье жизнь её скрашивало теплое отношение родных. Она постоянно навещала дядю рава Менахема-Иегуду Штампфера, брата её отца, сидела с ним и видела в нем образ отца, которого очень любила. Она говорила, что он очень похож на отца и внешне, и своим добрым сердцем.

Ривка Бен-Арье, которая была замечательным человеком, была маме другом по духу и опорой. Ривка была настоящей праведницей, всегда протягивала руку помощи нуждающемуся, будь то старик или больной, и не ради награды, а по велению души. Она была такой проворной и энергичной, каких трудно найти. В случаях, когда кто-то из семьи заболевал, мама звала на помощь Ривку, ангела-спасителя, и она приходила с маленьким чемоданчиком, в котором были «банкес», ставила их на спину, и больной выздоравливал. Я почти не помню, чтобы в наш дом приходил врач, в этом уже не было необходимости. Ривка заботилась о нас, детях, когда мама уезжала в Иерусалим навестить бабушку Дину. Она забирала нас к себе домой и утром одной рукой готовила завтрак и бутерброды детям в школу, а в другой руке держала молитвенник и читала утреннею молитву. Или хлопотала по дому и одновременно задавала детям вопросы по таблице умножения. Ривка старалась передать нам одежду, которая стала мала её детям и которую они тоже получили от более взрослых или от родственников из Америки. Совсем как в стихотворении поэтессы Кадии Молодовской «Превращения пальто»:

«Вырос Фроим из пальто,

Но не пропадет ничто.

Лейзерке его надел,

И еще год пролетел.

Очень он его берег,

Но не двигаться не мог.

Поднял руки он едва

Оторвались рукава.

Хватит плакать и рыдать,

Надо просто нитку взять,

Быстро рукава пришить –

Будет Бейлочке служить!»

Мы все росли в одежде, переходящей от одного ребенка, который вырос, к другому, младшему. Ривка Бен-Арье перелицовывала его наизнанку, которая ещё не истерлась, и, основательно вытряхнутое, оно продолжало служить дальше.

Мы чувствовали себя очень близкими семейству Бен-Арье, их дочь Эстерке была нашей лучшей подругой, и в нашем сердце мы храним самые приятные и незабываемые воспоминания о годах нашего детства в Петах-Тикве.

Тем временем в Европе подули ветры войны. В Стране участились демонстрации против «Белой книги»,[7] за свободную иммиграцию в Страну.

Но число евреев, которые получили сертификаты, успели уехать и спасти свои жизни перед лицом надвигавшейся Катастрофы, было мизерным.

Миллионы евреев оказались в западне в Польше и других странах Европы, а евреи в Стране были беспомощны и бессильны против Британской державы, которая интересовалась только нефтяными скважинами, которые были в руках арабских государств, и предпочла их человеческим жизням и крови миллионов евреев, мужчин, женщин и маленьких детей, отданных на уничтожение.

Я помню демонстрацию организации «Бейтар»,[8] которая спускалась по улице Мохливер мимо нашего дома. Во главе шествовал бейтарник со свернутым в руке бело-голубым флагом, и они скандировали: «А-ли-я хоф-шит! Ме-ди-на ив-рит! – Свободная иммиграция! Еврейское государство!» А по бокам стояли британские солдаты с дубинками и ждали того мгновения, когда демонстранты развернут флаг, что запрещалось британскими законами, и поднимут его вверх. И, когда это случится, и флаг развернется и завеет на ветру, британские солдаты нападут на демонстрантов и начнут колотить их дубинками. Но бейтарники были готовы к стычке и давали сдачу.

Я вспоминаю также членов организации «Хагана»,[9] как они, возвращаясь с учения, проходят мимо нашего дома и поют походную песню, первые две строки которой я помню по сей день:

«Будем сильными и смелыми, и буря нас не сломит,

Никакие испытания огонь наш не погасят…»

В соседнем дворе по улице Мохливер стоял большой трехэтажный дом; в нем обитали многочисленные жильцы. И весь этот дом принадлежал одной очень богатой даме, которая сама жила в Варшаве. Время от времени она приезжала в Страну получить арендную плату. Летними вечерами, бывало, сидим мы на улице, на бетонном заборе, чтобы отдышаться от дневного зноя, и взрослые, как водится, беседуют о политическом положении в стране и в мире, которое становилось все более и более тревожным. Я вспоминаю, как папа сидел рядом с этой богатой дамой и говорил, что она не должна возвращаться в Польшу накануне войны, что преследование евреев набирает силу в Германии, и никто не знает, что ещё может случиться. Она засмеялась и сказала ему: «Видишь этот дом здесь? Знай, что в Польше у меня целые улицы таких домов». Она вернулась в Польшу, и больше никто о ней ничего не слышал. Скорее всего, она погибла в Катастрофе вместе с миллионами других евреев.

Британские власти в Стране закрыли морские порты и границы перед евреями, успевшими выбраться из Европы и пытавшимися в отчаянии добраться до Страны на кораблях нелегальных иммигрантов. Это были старые посудины, переполненные людьми, которые там находились в нечеловеческих условиях. Часть из них сумела перехитрить британскую береговую охрану и с помощью людей из «Хаганы» или морского подразделения «Пальмаха»[10] высадиться на берег и раствориться среди местного еврейского населения. Но многие были схвачены и заключены в специальные лагеря, они были освобождены только после того, как получили сертификаты за счет уменьшения числа иммигрантов в будущем.

Подпольные организации Эцель и Лехи[11] вели против британцев настоящую войну, и британские власти искали их, объявляли комендантский час, ходили из дома в дом, чтобы устроить им западню. Жители сидели, запертые в домах, порой несколько дней подряд, и только в послеобеденное время объявляли перерыв на два часа, чтобы люди могли запастись продуктами.

Вторая мировая война разразилась в сентябре 1939 года. По радио мы слушали пробирающую до глубины души речь короля Георга VI, который с болью в сердце говорил о трагедии, которая произойдет.

Правительство Британии тогда возглавлял Чемберлен, который встречался с Гитлером и был введен в заблуждение его якобы миролюбивой политикой; это достигло своей вершины в Мюнхенском договоре, в котором Чемберлен согласился, чтобы нацисты захватили Судеты в Чехословакии. Когда Чемберлен убедился, что он был обманут Гитлером, он вынужден был уйти в отставку и десятого мая 1940 года освободил свое место Уинстону Черчиллю, который стал премьер-министром Британии. Черчилль показал себя, как самый значительный лидер поколения во все годы войны, когда решалась судьба человечества.

13 мая 1940 года Черчилль произнес историческую речь в парламенте, в ней он предупредил народ Британии о войне, которая принесет кровопролитие, изнурительный труд, пот и слезы. И, действительно, немцы стали бомбить Британию с самолетов; особенно страдал Лондон от тяжелых «блиц»-налетов, которые продолжались с 7 сентября по 3 ноября 1940 года. Весь мир, и мы в том числе, были изумлены стойкостью жителей Лондона, но, вместе с этим, ни за что не могли принять жестокую политику министерства колоний и министерства иностранных дел Британии в отношении несчастных еврейских беженцев, которым не давали пристать к безопасному берегу в Стране Израиля. Процесс нелегальной иммиграции на хлипких судах был цепью непрерывных страданий и катастроф. Так на отдаленный остров Маурициус (Маврикий) в Индийском океане британцы отправили 1387 нелегальных еврейских эмигрантов, которые были захвачены в Греции по пути в Страну. Там они находились с 1940 по 1945 год. 25 ноября 1940 года у берегов Хайфы затонул корабль «Патрия» со 1800 эмигрантами, в основном выходцами из Германии, которых предполагалось переправить на остров Маурициус. Только 216 из пассажиров удалось спастись, и только после этого им разрешили остаться в Стране.

Дома отец начал говорить о возвращении в Кфар-Ганим, ему удалось уговорить маму, и жаль, что удалось. И одним летним утром он привез лошадь с повозкой, мы погрузили на нее домашний скарб и вернулись домой в деревню.

В Кфар-Ганим ничего не изменилось. Теперь мы все должны были таскать воду в баках; хранили воду в «танже», большой керамической бочке, которая стояла в углу веранды. Над ней на перилах папа построил проветриваемый шкаф с решетчатыми стенками и дверцами, это устройство заменяло нам ящик со льдом, т.к. не стоило тащить лед издалека, он наверняка бы растаял при летнем зное. В этот шкаф мама ставила готовую еду и овощи. Мама была вынуждена ходить, утопая в песках, каждый день в центр деревни, чтобы купить свежие продукты. Когда мы были свободны от занятий, то помогали маме, выполняя работу посыльных в магазин или таская баки с водой. Маленький магазин находился рядом с бейт-кнесетом и принадлежал паре пожилых людей, выходцев из Бессарабии, господину Пайчеру и его жене Пайчерке. Они были одними из хороших людей, которые встретились маме на пути, особенно хорошо мы вспоминаем о Пайчерке. Жизнь у мамы была нелегкая, и Пайчерка делала всё возможное, чтобы ей помочь.

Когда я пишу: «Мама бежала в деревню за помощью, когда кто-то болел или был ужален пчелой», – это значит, что бежала она не в больницу, а домой к Пайчерке. Та знала, как помочь, а, главное, как успокоить, и все вставало на свои места.

Наше материальное положение, как и у многих семей, улучшилось. Пищевая промышленность работала на полную мощность в связи с войной, чтобы обеспечить продуктами британских солдат, которые находились на Ближнем Востоке, механики занимались ремонтом транспорта, текстильная промышленность тоже работала на армию. Многие работали в британских военных лагерях на строительстве жилых помещений, на строительстве дорог и ещё на многих объектах, связанных с войной. Папа получил постоянную работу на фабрике по производству химических удобрений; она была в ведомстве британского правительства, и у нас появилось чувство материальной стабильности, хотя папа работал там очень тяжело.

Но, в отношении качества нашей жизни, ничего не изменилось. Не было ни мощеной дороги, ни электричества, ни водопровода. Мы жили «на выселках» и боялись по вечерам возвращаться домой, тем более, что вокруг была кромешная тьма, чтобы вражеские самолеты не обнаружили гражданскую цель. А мы, дети, обязаны были вечером вернуться домой. Из-за всего этого мы были отрезаны от жизни деревни, да и от общественной жизни поселка.

Образы, которые встают из глубины нашего детства, это длинные караваны верблюдов, покачивавшихся под монотонный звон колокольчиков и ведомые бедуином, еврейские рабочие, которые идут на работу на пардесы с мотыгами на плече и корзинкой еды в руке, пастухи и стада скота на пастбищах, а по ночам – вой шакалов, которые упоминаются в поэзии и в литературе в романтическом свете, но у нас они бродили вокруг дома, и мы дрожали, заслышав эти звуки. И ещё по ночам члены подполья, которое действовало против британских властей, тайно проскальзывали мимо нашего дома в сторону «Бейкот», упаковочной на пардесах, где они тренировались в стрельбе.

Но самые яркие образы, которые остались в нашей памяти, это йеменские женщины, которые бродили, собирая хворост, чтобы печь питы, и возвращались с огромными вязанками на голове, идущие с прямыми спинами, грациозной походкой танцовщиц. Но все это были прохожие, а потом мы оставались в одиночестве.

В воскресенье 7 декабря 1941 года совершенно неожиданно атаковали японцы американский военный флот в порту Пирл Харбор на Гавайях. Они бомбили и пикировали авианосцы, в том числе и на расстоянии сотен километров от берега, в нападении принимали участие и подводные лодки. И это в то время, когда представители Японии поехали в Вашингтон, чтобы сгладить трения между двумя государствами. Потери в Пирл Харбор были громадными, военно-морские силы США в Тихом океане были полностью парализованы. В результате этого в войне, которая началась внезапно между Японией и Соединенными Штатами, сумели японцы захватить инициативу в большей части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Черчилль сказал, что хоть и неприятно это говорить, но он доволен создавшимся положением, и тот факт, что США вступили во вторую мировую войну, приведет к более быстрому её окончанию.

Продуктовое снабжение было ограниченным из-за войны. Только апельсины были в избытке. Не было возможности вывозить их; Европа была в войне, и Соединённые Штаты присоединились к союзникам. Плавание по морю было опасно для торговых судов из-за подводных мин или бомбежки с самолетов врага. На фабриках «Асис» и «Ехин» делали соки и консервы для воюющей армии, коровы в стойлах жевали апельсины, и мы также получили свою порцию витаминов в изобилии. И все равно оставался никому не нужный большой урожай цитрусовых, и хозяева плантаций вынуждены были рыть ямы и закапывать урожай в землю, я это видела своими глазами.

Папа принес домой большую железную печку, которая топилась дровами, чтобы варить пищу и печь; трудно было раздобыть мазут; электричества, как известно у нас не было. И тогда у нас возникла гениальная идея: при сборе цитрусовых обычно не старались снять все плоды до одного, часть оставалась под деревьями, и они лежали там долго, пока полностью не высыхали. Мы собирали сухие апельсины в мешки и использовали их как замечательное горючее, ведь кожура апельсина содержит высокий процент алкоголя. Когда ими топили печь, апельсины «взрывались» и распространяли замечательный запах по всему дому.

Несмотря на опасность плавания по морю, еврейские беженцы продолжали свои попытки спастись от немецкого ада. В феврале 1942 корабль нелегальных иммигрантов «Струма» и на нем 769 евреев – беженцев из Румынии – пристал к турецкому берегу. Им не разрешили сойти на берег, несмотря на то, что корабль был развалиной, готовой пойти ко дну. Беженцев отправили обратно, потому что, будучи евреями, они никому не были нужны, и не было у них права бросить якорь в безопасном месте. Британия ожесточилась и отказалась дать им возможность въезда в Страну, американцы также игнорировали эту трагедию. И в конце концов, корабль затонул вместе с несчастными беженцами; спасся только один человек.

В 1942 году, когда война была в самом разгаре, немецкие войска под командованием фельдмаршала Роммеля, у которого было прозвище Лис Пустыни, воевали в Шаарей-эль-Альмин, и было опасение, что они захватят Египет. Оттуда они могли бы с легкостью вторгнуться в нашу Страну и захватить её. И тогда жуткая Катастрофа произойдет и у нас. Опасность была велика. Я до сих пор помню выражение ужаса в глазах взрослых. Однажды я отправилась проводить подругу в мошаву; был будний день по календарю, но половина поселения не работала, объявили день поста и молитв. Двери бейт-кнесета были распахнуты, и я видела многих людей, входивших туда, чтобы молиться и просить Б-га, чтобы защитил евреев в Стране Израиля и спас нас от вторжения немцев и уничтожения.

Пардес, который отец посадил, высох, потому что не было никакого смысла вкладывать в него силы и деньги, и на нашей земле посадил папа ячмень в доле с арабом по имени Айяд. Айяд прибыл в наши края с двумя женами, с зятем Хасаном, у которого тоже было две жены, и кучей детей, один из которых по имени Раад был нашим приятелем. Семья была родом из Египта, из Эль-Ариша.

Там они голодали и проделали библейский путь в обратном направлении,[12] чтобы добыть пропитание в Израиле. Они поселились вначале около города Аза (Газа – перев.), однако это не улучшило их положения, и тогда они перебрались севернее и поселились в одной из арабских деревень вблизи Петах-Тиквы, и в течение нескольких лет выращивали на земле ячмень теми же средствами, как это делал праотец Авраам в своё время. Сначала поставили палатку из черных полотнищ, чтобы было у семьи место, где укрыться. Затем вспахали землю плугом, для чего впрягли в него верблюда. После пахоты сеяли: брали полную пригоршню зерен и, размахивая рукой, бросали их в новые борозды. Когда подошло время жатвы, собралась вся семья, включая женщин и маленьких детей, с помощью серпов сжали ячмень, затем собрали снопы на круглое гумно, впрягли верблюда в молотилку, и началась молотьба. Верблюд все время ходил по кругу и молотил ячмень. Когда отделились зерна от колосьев, веяли ячмень вилами на ветру; более тяжелые зерна падали вниз, а солома с мякиной падали по сторонам. В конце работы зерна пересыпали в мешки и делили пополам.

Как уже сказано, шла война, продуктов было мало, даже хлеба, и этот ячмень очень выручал. Время от времени папа отвозил порцию ячменя на мельницу, молол его и приносил домой темную муку грубого помола. Мама пекла из неё очень вкусные питы.

Как-то пришел к нам из своей деревни Айяд, «компаньон» отца, сияющий от радости, и с наглостью рассказал нам, что немецкие самолеты, пролетая над арабской деревней, сбросили листовки, и в них сообщили, что немецкая армия скоро захватит нашу страну; и они просят арабов помочь в уничтожении евреев, живущих здесь, а в награду отдадут арабам еврейские дома и земли. И, добавил Айяд, для себя он уже выбрал наш дом и нашу землю. Я стояла поблизости и прислушивалась к разговору. Мне тогда было двенадцать лет, я была блондинкой, белокожей. И тут Айяд указал на меня и сказал: «А эту девочку я возьму себе третьей женой…» Б-р-р-р… Даже сегодня я с дрожью вспоминаю это.

Молитвы евреев Израиля открыли врата небесные, и они смогли выжить.

Гитлер впал в безумную и убийственную мегаломанию и был охвачен желанием захватить Советский Союз. Он нарушил пакт Молотова-Риббентропа, который был заключен между Германией и Советским Союзом, и открыл второй фронт. Но у него не хватило ума открыть учебник истории и извлечь урок из поражения Наполеона в его войне белой зимой против Матушки России. А пока что в результате перевода большей части немецких сил в Россию британцы успешно наступали на фельдмаршала Роммеля, который командовал Африканским корпусом в 1943 году и вынудили его отступить из Египта и Ливии. Мы были спасены.

До отца доходили разные слухи о тяжелом положении его семьи. Я помню, как мы сели за стол во время праздничного седера, и папа начал читать «Агаду».[13] Внезапно он замолчал и не мог продолжать дальше. Глаза его наполнились слезами, и он сказал нам, что его родные уже не сидят вокруг праздничного стола, он это знает, и, возможно, их уже нет в живых.

Как и мама, папа рассказывал нам о своей семье и жизни в местечке в Трансильвании. По вечерам, вернувшись домой с работы, он умывался, менял одежду, ужинал и садился отдыхать на широкой деревянной скамье на веранде. Я подсаживалась к нему и просила: «Папа, расскажи мне ещё истории о загранице». И он рассказывал о своей семье, о приключениях, которые произошли с ним, когда отец послал его отыскать пропавшую на горном пастбище корову. В поисках он дошел до границы снегов и так устал, что сел отдохнуть на снег. Проходил мимо один человек и сказал ему: «Будь осторожен, мальчик! Когда усталый человек садиться на снег и засыпает, он может замерзнуть до смерти и никогда не встать с этого места».

Он рассказывал о Первой мировой войне, о своей солдатской службе и обо всех тяготах войны, о своем решении покинуть страну изгнания и приехать как халуц в Страну Израиля. Он так и не понимал и часто говорил об этом, почему еврейская община в горах выбрала именно его осуществить это, перенести все невзгоды: тяжелый и изнурительный труд, голод и опасности, и никогда не отчаиваться, и, таким образом, спасти свою душу, в то время как большинство членов его семьи остались сидеть на месте и погибли в Катастрофе. Эта тема его очень беспокоила. Он надеялся только на младшего брата Меира, который тоже покинул родительский дом и уехал в Аргентину, где по инициативе барона Гирша[14] организовывались еврейские земледельческие и скотоводческие поселения. Поэтому до сих пор живут там «гуачос» (скотоводы) – евреи, потомки этих эмигрантов. Позднее Меир переехал в Уругвай в Монтевидео, основал там семью, а двое из его внуков сейчас живут в Израиле.

Мама также рассказывала о своем родном городе Иерусалиме, и пока хлопотала по хозяйству, и по вечерам, когда мы все собирались вокруг керосиновой лампы. Иногда стекло лампы лопалось от перегрева, и темнота охватывала комнату, пока мама меняла стекло.

Мама также имела обыкновение читать нам рассказы, в основном Шолом-Алейхема на языке оригинала, на идиш, и это производило незабываемое впечатление. У мамы был талант не только выразительно читать, но и изображать персонажей в лицах, и мы катались по полу от смеха.

Папа привык вставать спозаранку в четыре часа утра, чтобы успеть наложить тфилин и произнести утреннюю молитву. Тем временем мама разжигала примус или дровяную печку, когда не было керосина, и варила для него овсяную кашу и кофе, собирала для него корзинку с едой на обед, и он уходил пешком, даже если место работы его было в Кфар-Сабе или других отдаленных местах.

В том месте, где работал папа на пардесе, в Кфар-Сабе, смотрителем был один родственник. В те времена это была должность значительная. Он прекрасно знал, кто папа, но, проезжая утром на работу мимо папы в своей коляске, он никогда не останавливался; было ниже его достоинства остановиться и подвезти рабочего.

Во время сбора апельсинов производительность труда у отца была гигантской.

Он заполнял корзины в три раза быстрее любого рабочего на пардесах, был очень спор в работе, и те, кто заворачивал и упаковывал апельсины, не успевали справляться с тем количеством, которое папа отправлял на упаковку. Из-за высокого роста отцу трудно было работать с мотыгой под деревом, вырывать траву или поливать. Поэтому подобной работы он избегал.

Он очень любил землю Израиля, хотя жизнь у него была нелегкая, любил Петах-Тикву от всей души до последних своих дней.

По субботам он также вставал спозаранку, и мы просыпались от звука его голоса, когда он с выражением читал недельную главу Торы. После этого шел в бейт-кнесет молиться. Когда он возвращался, мама подавала на стол чолнт,[15] и после трапезы он выходил погулять в поля, чтобы переварить чолнт, и мы его сопровождали. Когда мы уставали, он растягивался навзничь на земле и рекомендовал нам сделать то же самое и объяснял, что земное притяжение тянет наружу, на себя всю усталость, какая накапливается в теле человека. И действительно, это работало, и после короткого отдыха мы вставали с новыми силами и возвращались домой.

У нас было принято, вплоть до глубокой старости отца, называть его «дитя природы». Он никогда не ел консервы из банок, колбасу и т.п., он любил простую и здоровую пищу, никогда не курил, и единственной женщиной в его жизни была мама.

Когда он заболел гриппом, и мама заставила его пойти к врачу, то спустя некоторое время, переворачивая матрас, она обнаружила «залежи» лекарства, которое он получил от врача. Он выздоровел и без лекарств. Возможно, его образ жизни продлил его дни до девяноста восьми лет и двух месяцев.

У папы были «золотые руки», он всё делал сам. Когда мы отдавали обувь в починку, чтобы прибить подметку, как было принято в то время, сапожники из-за нехватки кожи использовали разные заменители. Эти заменители не выдерживали такого интенсивного использования, как ходьба в школу три километра туда и три километра обратно. Однажды папа принес домой железные колодки трех размеров, что-то, безусловно, профессиональное, как у настоящего сапожника, и резиновую шину от автомобиля, разрезал её на полоски, собрал все рваные башмаки, сел перед колодками и с помощью гвоздиков и маленького молоточка прибил новые подошвы и каблуки, которые вырезал из шины, сделал всё это идеально, хотя раньше ничем подобным не занимался.

Спустя многие годы, уже будучи старым, папа проводил всё больше и больше времени в бейт-кнесете даже днем, не только в часы молитвы. Он видел множество священных книг в разорванных переплетах. Одну из них он взял домой, разобрал её «по частям», посмотрел, как она переплетена. Потом он принес рваные книги из бейт-кнесета домой, уселся за стол и переплел одну книгу за другой. Вместо бумаги для обложки он использовал прочную материю, и книги уже больше не рвались. Его друзья и просто молящиеся просили, чтобы он переплел их книги. В моем доме он переплел много книг, когда приходил к нам в гости, и я пользуюсь ими до сих пор. Его даже пригласили в одну ешиву в Петах-Тикве, предоставили в его распоряжение комнату, и он переплел им все разорванные книги. Но этим он занимался в старости, а пока вернемся в Кфар-Ганим.

По вечерам с наступлением темноты папа старался быть дома с семьей, чтобы охранять нас. Но иногда совет деревни приглашал жителей на собрание. И тогда папа вынужден был участвовать в них. Я помню темную зимнюю ночь, папа ушел на собрание, и мы закрылись дома, заперли дверь, опустили жалюзи. Вдруг собака начала лаять без перерыва. Мама открыла дверь и вышла на веранду, и я следом за ней, и вдруг мы увидели, как по дорожке, ведущей к дому, идет огромная человеческая фигура и приближается к нам в темноте.

Мама повысила голос и спросила: «Кто это?». Он не ответил. Она спросила по-арабски: «Мин хаада?» – Нет ответа. Мама спрашивала на идиш, по-английски, может быть пьяный британский солдат, который ошибся дорогой? Нет ответа, и фигура приближается, он уже у дерева сладкого лимона в нескольких метрах от дома, он продолжает идти дальше и вот-вот поднимется по ступеням, откроет легкую дверь веранды, которая не заперта … Нам было так страшно, и тогда мама закричала: «Хаим!» Это был самый ближний к нам житель деревни, который жил со своей семьёй в бараке, и мама вовсе не была уверена, что он услышит её крик на таком расстоянии. Однако гигант, услышав мамин крик, остановился, медленно повернулся, вышел из нашего двора и исчез.

Назавтра утром мы вышли на дорожку, по которой он шел, чтобы найти его следы. Обнаружили следы огромных ног, босых, несмотря на то, что была зима;

По-видимому, это был араб, только они ходили босыми и зимой. Обычно арабы не бродили по ночам в наших местах, они торопились до наступления темноты вернуться в свои деревни с караваном верблюдов или погоняя своих ослов.

Была у нас черная коза, которую мы доили, и пили её молоко, сладкое и вкусное. Мы выросли на козьем молоке и не знали вкуса коровьего. На ночь мама запирала козу в кухне, чтобы ее не украли, и утром, когда ее выпускали наружу, наша собака с ликованием мчалась ей навстречу после ночной разлуки, виляя хвостиком. Ведь, разумеется, ночью собака была на улице и сторожила.

Однажды к нам приехал Хасан верхом на осле, который служил ему вместо ног; ноги у него были изуродованы с детства, он не мог ни стоять на них, ни ходить. Однако при этом он был отпетым вором. Хасан тащил за собой черную козу на веревке. Он позвал маму и сказал, что эта коза – единственная в своем роде и дает молока намного больше, чем наша коза. Он попросил маму принести посуду для дойки, быстро, как черт, соскочил со спины осла к вымени козы, присел и подоил ее в нашем присутствии. И, действительно, подойник наполнился доверху, мама согласилась на обмен и отдала ему нашу козу, которую мы так любили и были к ней привязаны, как к хорошей подруге.

Новая коза не была такой симпатичной, как наша. Она ела всякую дрянь во дворе, апельсиновые корки, бумагу и просто мусор; по-видимому, так приучил её Хасан. Нос её был мокрый и липкий, и из него все время текли сопли. Но то, что произошло в следующие дни, совершенно вывело из себя отца, который во время совершения самой сделки был на работе. Когда козу доили, надой был мизерный. Папа был очень сердит на Хасана за то, что он надул маму, и понял, что перед тем, как привести козу к нам, тот её несколько дней не доил, чтобы собрать в её вымени скудное молоко.

Папа подкараулил Хасана, когда тот проезжал на осле мимо нашего дома, позвал его, стащил с осла на землю и громким голосом пригрозил, что покуда он не вернет нашу козу, он будет лежать на земле, хоть целый месяц. Хасан, дрожа от страха, пообещал, что он немедленно возвратит нашу козу. Тогда папа подхватил Хасана под локти, посадил обратно на осла, и тот поехал своей дорогой. И, действительно, на следующей день Хасан появился с нашей козой, вернул её, забрал свою, и мы были счастливы.

Кроме наших домашних животных, поле возле нашего дома изобиловало живыми тварями. Не проходило недели, чтобы папа не устраивал смертельный бой с ядовитой змеей. Мы ходили по полям и собирали шкуру, которую сбрасывают змеи, учились оберегаться и не ходить по земле с густой растительностью или среди кустов, а только по дорожке, где можно было видеть то место, куда ступала нога. И как раз маму, которая так боялась змей и скорпионов, укусил желтый скорпион. Она засунула руку в корзинку с едой, вместо того, чтобы вытряхнуть её и проверить содержимое. Я помню её разрывающуюся от острых болей и плачущую. Довелось ей перенести и это в довершении к тяжелой жизни, которая была ее уделом в Кфар-Ганим.

Мы причиняли маме много беспокойства, бегали босиком, и она умоляла нас обуться из-за змей и скорпионов, которые ползали вокруг. Особенно она волновалась из-за брата Авраама, который во время летних каникул подрабатывал на пардесах на поливе, и, конечно, все время ходил босой, а пардесы кишели змеями, которых притягивала вода. С интересом наблюдали мы за полетом золотого жука и за маршрутами муравьев от места, где они запасали пищу на зиму до их жилищ. Наблюдали за ящерками и агамами, которые сновали по наружным стенам дома. У брата Авраама был маленький и очень острый перочинный ножик, с его помощью он препарировал пресмыкающихся, особенно ящериц; уж очень ему было интересно посмотреть, что у них внутри. Мама была уверена, что в будущем он станет врачом-хирургом.

Когда мы ходили в деревню, бывало, перебегала перед нами с одного пардеса на другой вонючка, оставляя за собой шлейф отвратительного запаха. А по вечерам перед наступлением темноты мы видели приближавшихся шакалов: стоят на краю поля и наблюдают за нами, по-видимому, почуяли запах пищи, варившейся дома, и к ним присоединяются ещё и ещё товарищи из стаи, и потом они нарушают тишину ночи своим воем.

Когда урожай был уже собран, в полях появлялся немой пастух со своими коровами. Он был человеком очень славным и всегда припасал для нас новости и истории, которые рассказывал на своем немом языке. Он был своим человеком в нашем доме, и мама всегда подавала ему еду и питье.

Во время перелета птиц навещали наши места многочисленные гости. Неожиданно прилетела стая аистов, они долго стояли на одной ноге в полном спокойствии и не двигались с места. Еще прилетали трясогузки и белые цапли в начале зимы, удоды с хохолком и еще многие виды пернатых, но больше всего я любила наблюдать за красавцами-щеглами с их изумительной окраской, как они прыгают по кустам сухого и колючего терновника.

Голуби также устроили себе жилище под крышей веранды, и мы с большим интересом наблюдали, как они откладывают и высиживают яйца, как родители кормят свое потомство, и уже последнюю стадию, когда родители учат своих птенцов летать, пока не наступит день и они покинут свое гнездо.

И, конечно, незабываемо было появление детенышей у наших домашних животных, в этом процессе мы участвовали с большим волнением. Коза приносила каждый год троих козлят, и собака давала потомство до десяти щенят каждый раз. И у мамы была проблема, как их раздать и избавиться от этого растущего населения.

Военно-воздушные силы Его Величества также посылали своих представителей на наше поле. Это были самолеты с двойными крыльями, которые базировались на аэродроме в Кфар-Сабе, прилетали тренироваться в наш район, и их маршрут как раз проходил над нами.

В то время, когда мы сбежали в Петах-Тикву во время событий 1936 года, киббуц Гиват-Шломо взял в аренду землю, граничащую с нашим участком, чтобы поставить там ульи. Пока дом пустовал, это никому не мешало, но, когда мы вернулись домой, начались проблемы. Весной во время цветения цитрусовых пчелы собирали нектар с их цветов и делали мед. Позднее, в период сбора меда из ульев, пчелы становились особенно сердиты на пасечников за то, что те вмешиваются в их жизнь, а расплачивались за это мы. Мы были искусны с головы до ног, просто не могли выйти из дома наружу.

Пасечники снабдили нас густыми сетками и особой одеждой, через которую не проникали пчелы. В ней мы выглядели как астронавты, которые летят на Луну. Однако попробуй надеть такую броню во время хамсинов весной и в начале лета. Однажды несколько пчел ужалили сестру Хаю, которая была тогда маленькой девочкой, в голову. Она вся распухла, и ей было очень плохо. Мама схватила её на руки и побежала в деревню просить помощи. И, как всегда, Пайчерка, хозяйка маленького магазинчика, положила примочки с холодной водой на все укусы, напоила девочку водой, и всё кончилось благополучно. Тогда папа решил больше не молчать, и началась война между папой и пасечником кибуцником, которого звали Халамиш (в переводе «кремень» – перев.), имя, которое трудно забыть. И на войне, как на войне; папа был тяжелым артиллерийским орудием, а Халамиш, наоборот, чутким парнем, который понимал, что несправедливо портить жизнь семье с детьми. Кибуц ещё пытался добывать мед за счет наших страданий и отказывался удовлетворить требования папы, но, в конце концов, вынужден был перенести пасеку в другое место.

В жаркие летние дни, когда заботы о воде совсем сводили маму с ума, она собирала узел с детской одеждой и уезжала с нами в Иерусалим к бабушке Дине. Вначале надо было ехать в Тель-Авив, а там уже пересаживались в автобус, идущий в Иерусалим, маленький, совсем непохожий на современные.

Поездка в Иерусалим через Кастель занимает три-четыре часа, и, когда начинаются крутые повороты, нас начинает тошнить, и мама достает ломтики лимона, которые заготовила заранее, и дает мне и сестре и сама берет, потому что ей тоже нехорошо. И, можно сказать, что это помогает, и, в конце концов, мы благополучно прибываем в Иерусалим. В Иерусалиме, когда прозрачный воздух ударяет нам в ноздри, мы уже чувствуем себя намного лучше, и мама дышит глубоко, и получает удовольствие от каждого вдоха. Она нанимает черную крытую повозку с кожаными дверцами, мы залезаем внутрь и едем к бабушке Дине.

Бабушка жила в районе Батей Унгарим напротив Меа Шаарим вместе с тетей Ривкой и ее сыном, который был солдатом британской армии и служил в Египте, в Западной (Ливийской) пустыне. Квартал был населен крайне религиозными людьми, и сегодня ничего там не изменилось. Живут там люди, принадлежащие к «Натурей карта».[16] И там мы присоединялись к детскому обществу. Во дворе был колодец, вокруг которого играли дети, и в центре сидел Мойше-Толстяк (Мойше Даар Губер). И дети мешают ему. Они говорят с ним и между собой на идиш, и мы не выглядим умственно отсталыми среди них, мы хорошо владеем этим языком, и никто из детей ничего не скажет по секрету за нашей спиной.

Мы были свидетелями субботней «войны», которую вел раби Амрам Балуй вместе со своими «казаками», когда в субботу по ошибке заехала машина в Меа Шаарим. К тому же это оказалась британская военная машина, но они с этим не посчитались и начали забрасывать машину камнями. Однако британцы тоже не молчали: я видела, как британские солдаты хватали этих «камнеметателей», затаскивали внутрь машины и везли, оскверняя субботу, в полицию.

Мне очень нравилось спускаться вместе с мамой на рынок Меа Шаарим, чтобы купить свежий хлеб, селедку и всякие маринады. Покупали там «ледер» (курагу – перев.) и черный «ликрес» (лакричный корень – перев) в виде палочек или спиралек. Мама брала нас в гости к родственникам, мы подружились с их детьми и получали большое удовольствие от жизни в Иерусалиме. Мама же себя чувствовала в Иерусалиме, как рыба в воде и каждый раз откладывала свой отъезд, пока в конце недели не появлялся папа и не начинал жаловаться, как плохо ему одному, и некому приготовить еду, и некому позаботиться о нем.

В Иерусалиме утром в субботу папа шел в бейт-кнесет хасидов в Батей Унгарим на молитву. Когда пригласили «коэним»[17] подняться на возвышение и благословить общину, и папа подошел к чаше омыть руки, стоял там хасид в меховой шапке с бархатным верхом, который омывал водой руки «коэним». Папа был одет, как обычно одевался в бейт-кнесет в Кфар-Ганим: рубашка, брюки и шапка-каскетка на голове. Хасид посмотрел на него с презрением и сказал: «Скажи-ка, парень, сколько лет ты не делал этого?» Что можно было ответить хасиду? Что папа встает в четыре часа утра, пока еще темно на дворе, чтобы успеть наложить тфилин до того, как пешком отправиться на работу, тогда как хасид и его товарищи «праведники» спят глубоким сном и пробудятся для работы у Всевышнего, когда солнце будет сиять над всей вселенной?

У мамы тоже как то был инцидент с «колель»[18] в Батей Унгарим. Когда мама присоединилась к всеобщему профсоюзу, ей понадобилось заполнить анкету и указать точную дату рождения. Сведения эти затерялись с тех пор, как она родилась в Еврейском квартале Старого города. Ей потребовались свидетельства из «колель» квартала, где она росла, о ее возрасте. По этому поводу мама приехала из Петах-Тиквы; она прекрасно знала, как надо одеться в соответствии к требованиям этого квартала. Одета она была очень скромно: в платье с длинным рукавом, с покрытой головой, однако этого для них было недостаточно; вдруг видит эта скромная и благочестивая женщина, как один из хасидов плюет в её сторону и кричит: «Шлюха, шлюха!»…

Когда папа приезжал в Иерусалим на Пост 9 Ава,[19] он ходил на траурную молитву к Стене Плача. Я ходила с ним, и по дороге мы заходили навестить тетю Хаю, жену моего дяди Шломо Штампфера, которая жила в Старом городе.

Стена Плача тогда выходила в узкий переулок. Там сидели евреи и еврейки, одетые в дерюгу, посыпали головы пеплом и оплакивали разрушение Храма, сновали британские солдаты и следили, чтобы молитва проходила спокойно.

Стена Плача казалась мне тогда огромной. Этому есть два объяснения: одно – это то, что я тогда была маленькой девочкой, второе – чтобы увидеть всю стену, мне надо было тогда поднять голову, ведь смотрела я на неё с близкого расстояния, из маленького переулка, и мне казалось, что она достигает неба.

И когда, спустя многие годы, после того, как Стена Плача была освобождена во время Шестидневной войны, и я приехала туда после окончания войны, я нашла широкую площадь вместо узкого переулка, и Стена оказалась намного меньше, чем я её помнила с детства.

В конце концов, мама смирялась, просто у неё не было выбора, и мы возвращались в Кфар-Ганим. И маме ничего не оставалось, как находить утешение в воспоминаниях об отпуске, который прошел так быстро.

Мои подруги и подруги сестры Хаи жили в мошаве и очень редко приходили к нам в деревню. Большую часть времени мы были предоставлены сами себе и по своему усмотрению организовывали свою жизнь и свои игры. Я помню, каждый вечер, когда мы отправлялись в кровать, мы пели в два голоса песни, которые разучивали в школе, пели очень красиво. У нас обеих был музыкальный слух, мама и папа обычно слушали нас; и так мы пели, пока не засыпали.

Мы были в возрасте, когда играют в игрушки, но никогда нам не покупали ни игрушки, ни игры, и нам в голову не приходило такое потребовать. И, как все девочки, мы ужасно хотели играть в куклы. Что же делать? Нашли дома кусочки материи и пуговицы, достали из ящика мамины принадлежности для шитья, и сшили себе замечательных кукол. Шили им платья, делали мебель для кукольного домика, который сами построили и, благодаря этому, открыли в себе способности к шитью и вообще к рукоделию, чем мы и занимаемся для своего удовольствия и по сегодняшний день. Играли мы и в замечательную игру с пуговицами, которые нашли дома. А, когда наши запасы пуговиц кончились, домашние обнаружили, что не могут застегнуть одежду, которую хотят надеть.

Когда папа возвращался с работы и заставал нас за этими играми, он очень сердился и говорил, что мы зря теряем время на эти глупости, лучше бы сидели и читали книги, из которых можно чему-нибудь научиться. Папа очень любил читать и читал все книги, какие ему удавалось достать. По-видимому, в детской психологии папа понимал немного, в книгах он понимал гораздо больше; он проверял каждую книгу, которую я приносила из библиотеки, и советовал брать книги по истории. Благодаря нему я заинтересовалась историей, стала лучше учиться в школе, и, по-видимому, основа того, что я делаю сейчас, записываю историю моей семьи, лежит в чтении этих книг. Я помню целую серию книг под названием «История дома Давида», о крестовых походах, о том, что происходило с отрядами крестоносцев по дороге на Иерусалим, об инквизиции в Испании, об ужасных пытках и о маранах, которые перешли в другую веру только для вида, а сами продолжали тайно выполнять еврейские заповеди. И еще книги о татарах и казаках в России, такие как «В огне и золоте», и еще другие о погромах, названия которых я забыла, но содержание помню; столько слез я пролила над ними, что подушка моя была мокрой. Мне кажется, я не вижу этих книг в руках моих детей и их сверстников, а жаль. По-видимому, страшная катастрофа, которая произошла с евреями во время Второй мировой войны, превзошла погромы и муки, которые испытал еврейский народ до неё.

Папа помогал мне в изучении священной истории, книг Торы и Пророков, даже учил меня по моей инициативе читать Талмуд. Все это делалось спокойно, потому девочка не обязана учить Тору, разве только она в этом заинтересована, тогда на здоровье, почему бы не учить её? И он получал большое удовольствие от того, что учил меня.

Однако, когда дело касалось изучения Танаха[20] моим братом Авраамом, история была другая, потому что еврейский мальчик обязан изучать святые книги, и нет из этого исключения. И здесь отец использовал систему обучения своего отца рава Иоселя Каца, строгого учителя из местечка.

Давление на брата было большое. В бейт-кнесете он обязан был сидеть рядом с папой и молиться, в то время как его сверстники играли на улице. И после бар-мицвы заставил его папа подняться на возвышение для благословления коэним. И брат стеснялся своих сверстников, никто из которых не стоял на возвышение и не благословлял народ.

Папа был коэном, его настоящая фамилия была Кац, как и фамилия его отца, но, т.к. он родился в местечке своего дедушки со стороны матери, записал его дед, по-видимому, по ошибке, в списке жителей на фамилию Штерн, так оно и осталось.

Не раз сердился папа на Авраама во время учебы за то, что тот смотрит на улицу в то время, как книга лежит перед ним, и применяя на деле выражение «Берегущий розгу ненавидит сына своего, а любящий поучает его сызмальства» (книга Притчей – перев.), давал ему затрещину. К чести Авраама он не затаил на отца обиду за это рукоприкладство и во времена папиной глубокой старости преданно о нем заботился. Считалось характерным, что потомкам коэнов трудно владеть своими чувствами, они быстро вспыхивали; у папы тоже была эта черта, но, когда гнев проходил, он сожалел о своей вспышке и был готов начать новую страницу.

В соответствии с папиным происхождением, как коэна, полагалось ему в бейт-кнесете почетное место у восточной стены. Но он избегал этого почета и выбрал себе место как раз у западной стены, на границе с женской половиной. И женщины, как водится, по рассказам папы, даже во время молитвы обсуждают модное платье такой-то или шикарную шляпу такой-то, и начинается шушуканье на эту тему, и тогда слышен «гром» на весь бейт-кнесет: «Женщины, тихо!». И женщины застывают на месте от страха, утыкаются в молитвенники, и папа с высоты своего роста, возвышаясь над перегородкой, следит за порядком.

Слабым местом для меня была школа. Перед поступлением в первый класс я умела хорошо читать, писать и считать, потому что папа подготовил меня к учебе. Можно сказать, я начала с правой ноги. Так продолжалось, пока мы жили в мошаве, недалеко от школы. Однако, после возвращения в деревню в 1939 году моя успеваемость явно ухудшилась. Расстояние от дома до школы было слишком большим для маленьких детей, почти три километра. По немощеной дороге мы с трудом брели, утопая в песке. Поэтому опоздания в школу стали постоянными. А после обеда надо было вернуться домой по влажной и удушающей жаре, и негде было укрыться по дороге. Возвращалась я домой с сильной головной болью. Или зимой надо было идти в школу под проливным дождем и вернуться промокшими до нитки. Никаких автобусных подвозок тогда не существовало. Я помню, что ноги очень болели от ходьбы по песку, и мама растирали их мне спиртом. Когда добирались из школы домой, мы уже были без сил. И мама была без сил от такой жизни. Короче, я и опаздывала на уроки, и не учила их, как надо. Классный руководитель не поинтересовался, что происходит с ученицей, а просто невзлюбил меня. Школьному руководству до всего этого никакого дела не было. В то время среди учителей было принято рукоприкладство по отношению к буйным ученикам. Я не была буйной, наоборот была смирной и воспитанной, просто условия жизни довели меня до плохой успеваемости. Но, в каждом случае, когда ему что-то не нравилось, на меня опускалась его рука. Не раз я возвращалась домой со следами его пальцев на щеках. Мама это видела, но так как это было принято в то время, никто не жаловался. Хуже этих побоев было прозвище, которое прилепилось ко мне – «тряпка», ко мне и еще группе девочек, которым тоже не везло по той или иной причине, и мы были группой «тряпок» в отличие от другой группы более удачливых, родители которых были к тому же уважаемыми и влиятельными людьми в мошаве, или просто состоятельными. Моя мама могла бы без труда облегчить мое положение, если бы на одном из родительских собраний шепнула бы учителю, что её дочь тоже принадлежит к семье, очень уважаемой в мошаве. Я уверена, что он бы изменил свое отношение ко мне и обнаружил бы способности, которые тем временем пропадали. Но мама, в основном, из-за подавленности и неуверенности в себе, забивалась в угол, опускала голову и не смела использовать семейные связи. А я так нуждалась в поддержке. В нынешнее время это кажется просто неправдоподобным. И теперь, когда люди впадают в ностальгию по прошлому, я с ними совершенно не согласна. Мы прошли длинную дорогу в том, что касается равенства и самосознания, и невозможно представить себе, чтобы ученика отправили домой, потому что его отец не внес плату за обучение. Может быть, у его отца не было работы не по его вине? Такое отношение я испытала не раз за время учебы в школе.

В моем классе была ученица по имени Айяла. Сегодня её бы назвали одаренной. Она была лучшей ученицей в классе, знала десятки глав из Танаха наизусть. И когда после летних каникул класс вернулся в первый день в школу, и стали проверять, кто пришел и кто нет, отсутствие Айялы было очень заметным. Её все любили. Когда ученицы спросили того самого учителя, где Айяла, он равнодушно ответил, что она не будет продолжать учебу, ей надо помогать родителям по хозяйству. Ей было всего лет девять или десять, и я была поражена и подумала про себя, почему он говорит об этом так спокойно, почему не перевернул свет, чтобы помочь ей?

Я никогда не выполняла в школе поручений, которые возвысили бы меня в глазах других. Например, это было время Второй мировой войны, и каждый класс должен был репетировать, как организованно спускаться в убежище во время воздушной тревоги. По этому случаю учитель спросил, кто хочет быть ведущей и ответственной за класс? Я была спортивной и храброй, потому что на своей шкуре научилась в деревне, как справляться со страхом, и чувствовала, что эта роль мне подходит. Чтобы обратить на себя внимание, я тянула руку изо всех сил, но это не помогло. Это поручение дали другой ученице, которая, на мой взгляд, для этой роли совершенно не годилась. И из духа противоречия я вообще не спускалась в убежище во время тревоги, и учитель даже не поинтересовался, почему я оставалась сидеть в классе во время тревоги. Мне было тогда десять лет, а обида жива в моем сердце до сегодняшнего дня.

Однако, я была отомщена, хотя произошло это спустя восемь лет.

Конечно, родители забрали меня из этой школы и перевели в другую, и там я успевала хорошо и в учебе, и в общественной жизни. И, когда по всем школам Петах-Тиквы был объявлен конкурс на лучшее сочинение по поручению ложи вольных каменщиков,[21] мое сочинение было послано на конкурс, и я получила за него приз.

Когда разразилась война за независимость, возникла необходимость захватить арабские деревни к востоку от Петах-Тиквы. В этих боях участвовало подразделение Александрони, и мой брат был одним из бойцов. Он был ранен в бою. Папа вместе с другими взрослыми из Петах-Тиквы принимал участие в пограничной охране (мишмар-ха-гвуль, подразделение полиции – перев.). Я в то время была перед призывом в армию, а пока что выходила в район боев для оказания медицинской помощи как член организации Красного Маген Давида. Однажды командир позиции увидел в бинокль несколько арабов на ничьей земле между нашей позицией и арабской деревней, и необходимо было удалить их оттуда. Я была рядом с командиром, готовая выйти с рюкзаком первой помощи, и вместе мы собирали людей для этой операции. Мы подошли к человеку, лежащему на земле, и, несмотря на его нежелание, командир приказал ему встать и идти с нами. Тот весь дрожал, отказывался встать, говорил, что устал и не может пойти на задание. Когда командир обвинил его в невыполнении приказа, этот человек сел, и я увидела перед собой того самого школьного учителя. Он узнал меня, хотя прошло восемь лет с тех пор, как я была его ученицей, и спросил: «Что ты здесь делаешь, Шошана?» В том смысле, что могла делать в таком месте одна из тех, кто в его глазах стоил не больше чесночной шелухи? Или подумал, что я могу повлиять на командира, и тот освободит его от задания? Так, увидев его самого униженным, я была отомщена за те пощечины и унижения, которые перенесла от него когда-то.

Шошана во время службы в армии

Освободительное движение, которое началось еще до Второй мировой войны, приняло значительные размеры с момента публикации «Белой книги» в 1939 году, а в дни войны превратилось в героическую борьбу еврейского народа в Стране и за ее пределами против британского правительства, которое военными и политическими силами пыталось прекратить поток нелегальной иммиграции.

Чтобы не быть схваченными, борцы сопротивления ушли в подполье. Иногда британским властям удавалось схватить подпольщиков, заключить их в тюрьму или выслать в Африку, в Кению и Эритрею. И, к великому сожалению, были случаи, когда подпольщиков казнили, что повергало еврейское население в шок и глубокий траур.

В нашем районе подпольщики тренировались на пардесах, в помещении для упаковки апельсинов «Бейкот». В праздничный вечер (в данном случае это был канун праздника Шавуот), когда папа и брат Авраам вернулись из бейт-кнесета, и все сели за праздничным столом, мы услышали звуки выстрелов снаружи. Папа, недолго думая, побежал в сторону песков, в направлении фигур, которые стояли с пистолетами наготове. Брат Авраам побежал за ним, оба в белых рубашках, выделявшихся в темноте – такая четкая цель для стрелявших.