О, ес!

Давид ЧЕРКАССКИЙ: “Данелия мне сказал: “Мало тебя, что ли, на шару ставила раком наша страна? Закрой глаза, отдайся этому колумбийцу и получи 500 долларов”

Все, за что бы ни брался знаменитый режиссер-мультипликатор Давид Черкасский, он делает радостно и гениально. Весело творит, уморительно острит, гусарски ухаживает за дамами, напропалую кутит…

Все, за что бы ни брался знаменитый режиссер-мультипликатор Давид Черкасский, он делает радостно и гениально. Весело творит, уморительно острит, гусарски ухаживает за дамами, напропалую кутит… При одном только упоминании его имени коллеги-аниматоры невольно расплываются в улыбке, да что там коллеги – Черкасского любят все. Когда на недавнем международном фестивале мультипликации “Крок”, президентом которого уже много лет прославленный режиссер является, таксист спросил его: “Куда ехать?”, Давид Янович озадаченно развел руками: “Куда угодно – я везде нарасхват!”. При ближайшем рассмотрении он оказывается очень похож на своих отважных героев – любящего присочинить капитана Врунгеля, предающегося философским размышлениям доктора Айболита, поиздержавшихся в гульбе пиратов из “Острова сокровищ”… Ненавязчиво автор дает понять детям и взрослым: не будьте паиньками, не приспосабливайтесь к власть имущим, не унывайте – “и за энто режиссенто вас сниманто в киноленто. О, ес!”. По-моему, все в этой жизни ему удавалось легко: Черкасский не напрягался, не мучился, не пытался надувать щеки. Выдавая на-гора одну ленту за другой и получая за них международные призы, он успевал выпить и погулять, еще раз выпить и еще раз погулять. Разгильдяй, фантазер и насмешник, он прибил над рабочим столом огромный гвоздь, на который, как в сортире, цеплял все, что приходило в его голову. В общем, всем своим образом жизни утверждал небезызвестный постулат, который гласит: “Хорошее поведение – последнее прибежище посредственности”. Как видим, его старания не пропали даром… Хотя Давид Янович (откликается также на прозвища Дод, Яныч и Иваныч) не накопил за долгую жизнь денег и живет в квартире на непрестижной киевской окраине Троещине, свою старость он называет роскошной. Еще бы, в 74 года маэстро не только читает без очков и демонстрирует в улыбке собственные, а не вставные зубы, но и катается на горных лыжах, ходит в тренажерный зал, танцует рок-н-ролл… Ну и, конечно же, продолжает обольщать женщин. С дамами Черкасский настолько галантен, что даже к жене, с которой прожил четверть века, до сих пор обращается на вы. Любопытствующим объясняет такой феномен просто: “Мы еще недостаточно хорошо друг друга знаем”. Кстати, исследователям его творчества еще предстоит ответить на сакраментальный вопрос: почему в жизни Давида Черкасского женщин было великое множество, а вот в его фильмах нет ни одной, за исключением злобной сестры Айболита Варвары? Впрочем, режиссер-мультипликатор надеется еще это упущение исправить. Неисправимый оптимист, он считает, что “быть все время в дерьме украинское кино не может”.

“Я РЕШИЛ, ЧТО МНЕ ДАДУТ ГОДА ТРИ, НО ЯВИЛАСЬ КОМИССИЯ ИЗ ЦК, И СТАЛО ЯСНО, ЧТО МЕНЯ РАССТРЕЛЯЮТ”

– Давид Янович, при жизни человеку у нас редко обычно говорят, насколько он талантлив, хорош и умен, – лишь в некрологе добрых слов не жалеют. Я тем не менее хочу, чтобы вы жили долго, поэтому не стану дожидаться, пока вас официально объявят гениальным мультипликатором. По-моему, все и без меня знают: вы неподражаемый, удивительный, замечательный… Другой просто не мог создать культовые мультики, которые обожают и дети, и взрослые…

– Дима, вы так много обо мне сказали… Если честно, в том добром и очаровательном человеке, которого вы тут описали, я себя не узнал… Раньше вообще вздрагивал, когда обо мне говорили “гениальный”, хотя сейчас… привык. Конечно, это слово обязывает, ну да ладно: говорят – пусть говорят, гениальный так гениальный. На этом и остановимся.

– Насколько я знаю, вы окончили Киевский инженерно-строительный институт. Как же вас занесло в мультипликацию, какая между этими двумя сферами: строительством и искусством – связь?

– Как это ни странно, мультипликатором я хотел быть с детства. Помню, еще до войны папа повел меня в кинотеатр, где показывали мультипликационный фильм “Барон Мюнхгаузен”. Мне так понравилось – я просто обалдел! Тогда картинки у нас делали “под Америку” – так и Дисней начинал. Вот и я рисовал примерно в этом же духе… Потом – цепочка случайностей. Я почему-то затеял у себя дома большую мультипликационную картину – забавные сценки, уйма персонажей. Неделю над ней пыхтел, а только закончил – звонит приятель: “Ты знаешь, на “Научфильме” создают студию анимационных картин”.

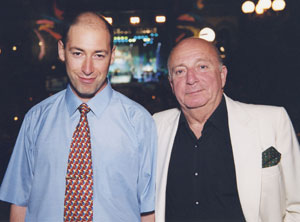

Давид Янович – украшение любой, даже самой яркой компании. С Романом Виктюком, Владимиром Быстряковым и другими в очереди за супом |

– Будто специально для вас…

– Самое поразительное, однако, не это. Когда я пришел на студию, у кабинета директора уже сидели человек 30 художников в обнимку с картинами, но на мое счастье Григорий Семенович Александров, который тогда возглавлял “Научфильм”, ничего в мультипликации не понимал…

– Это с директорами бывает…

– Посмотрев на мои картинки, он сказал: “О-о-о, да это же то, что нам нужно”. В общем, меня взяли, а всем художникам дали от ворот поворот. Ну а дальше пошло-поехало: оказалось, что рисунки архитекторов, их манера идеально подходят для мультипликации, и я стал приглашать своих друзей из строительного института. Так появились Володя Дахно, Алла Грачева, Рэм Пружанский – в общем, все наши. Можно сказать, на студии возникла целая архитектурная мастерская…

– Тем не менее вас пытались с мультипликацией разлучить, даже увольняли с работы. За что?

– В 61-м году я решил встретить Новый год на месте прежней работы, в “Проектстальконструкции”. На праздничный вечер пришло человек 300, но так как пили мы тогда очень мало, часам к трем ночи веселье иссякло, народ потянулся к выходу. Ну а поскольку я люблю шумные компании, поспорил с друзьями, что через минуту всех развеселю. Залез на стул, разделся догола и с криком: “Ап!” спрыгнул. Объективности ради, скажу, что не всем моя выходка понравилась. Некоторые особо впечатлительные натуры удалились, но большая часть общества осталась довольна, и праздник обрел второе дыхание.

Вскоре по Киеву поползли упорные слухи, что кто-то в “Проекстальконструкции” лег на стол голышом и у него на животе играли в карты. Когда они дошли до студии, комитет комсомола объявил мне выговор. Возможно, тем дело и кончилось бы, но вскоре на “Научфильм” нанесли визит проверяющие из райкома. Директор при их виде так разволновался, что потребовал исключить меня из рядов ВЛКСМ.

Следующим этапом был товарищеский суд с участием представителя горкома… Я уже решил, что мне дадут минимум года три, но явилась комиссия из ЦК, и стало ясно, что меня расстреляют. На суде говорили, что своим внешним видом Черкасский развращает детей и не имеет права работать на идеологическом фронте, республиканская газета опубликовала обо мне разгромную статью с красивым названием “Плесень”.

В конце концов, меня уволили за аморальное поведение. Выставили за дверь с треском, потом тихо взяли назад, в осветители, а через год я без лишнего шума опять влился в славные ряды мультипликаторов. Правда, после этого конфуза мне никогда не предлагали вступить в партию, но я не особо рвался протирать на партсборищах штаны. Да и некогда было – каждый год делал по фильму.

“В МОЕМ ВОЗРАСТЕ “НА ЛЮБОВЬ” ЖЕНЩИН УЖЕ НЕ ВОЗЬМЕШЬ”

– Вы неизменно шли в авангарде мультипликации, хотя одно время критики считали, что ваша манера напоминает армянских кинематографистов, югославских…

– Ну, армянских тогда еще на свете не было – это сейчас мультипликация у них потрясающая (на мой взгляд, Роберт Саакянц – просто гений), а вот на югославов мы действительно чем-то были похожи, хотя в то время не видели их работ вообще. Это же был 59-й год, железный занавес… Для начала нас повезли на “Союзмультфильм” – посмотреть, что это такое и как выглядит. В коридорах студии пахло целлулоидом, ходили полупьяные художники…

– Запах искусства!

– Ой, мы смотрели на них как на богов. Мэтры приходили на работу к 10-ти, потом базарили, точили карандаши – это был их ритуал. В 11 один из них сладко потягивался, поднимался из-за стола и шел через дорогу. Там он мечтательно смотрел на пруд с лебедями и поворачивал налево, к будочке. Чем она была замечательна? Тем, что ты бросал туда двугривенный и получал полстакана портвейна. За первым к будочке отправлялся второй художник, потом третий… Освободившиеся еще более мечтательно смотрели на пруд с лебедями… Когда от будочки отходил последний мультипликатор, к ней снова направлялся первый… В общем, к трем часам они были пьяны в стельку, но как работали! Гениально – лучшего я просто не видел!

Мы приобщились к высокому искусству, смотрели фильмы Диснея. Через неделю нас привезли в Киев и бросили в реку: плывите! Наши руководители Ирина Борисовна Гурвич и Ипполит Андроникович Лазарчук – шикарные были люди! – не стали с нами нянчиться, а сразу предложили снять двухчастевый фильм “Приключения Перца”. Ну а поскольку мы понимали, что так, как на “Союзмультфильме”, не сделаем, пошли своим путем. У нас была очень своеобразная мультипликация, мы сверкали, затмив даже москвичей с их традициями. С нами носились как с писаной торбой, наши работы везде хвалили. Скажу по-еврейски: разве это могло не нравиться?!

– Давид Янович, а это правда, что ваш отец был сталинским наркомом?

– Ну, не совсем наркомом – заместителем украинского наркома юстиции. С сыном ему повезло – в детстве я был на редкость удачный мальчик. Когда только родился, врач меня осмотрел, вздохнул и сказал, что это не самый лучший товар в мире, – успокоил, одним словом, маму. По мере сил я старался оправдать эту характеристику. Когда меня отдали в садик, на следующий день я отковырял от тапочки пуговичку и засунул себе в нос…

– Зачем?

– Если бы я знал… К счастью, погибнуть врачи мне не дали: наша семья была тогда прикреплена к Лечсанупру на Пушкинской. Потом я сражался с приятелем и проглотил гвоздик. Прислушиваясь к внутренним ощущениям, подошел к маме и спросил: “Если человек проглотит гвоздь, что с ним будет?”. Она “успокоила”: “Как что? Сдохнет!”.

– Добрая мама!

– Но она же не думала, что ее сын такой проворный… Я к соседке тете Рае: “Где тут у вас можно лечь, чтобы тихо умереть?”. Тетя Рая забила тревогу. В это время папа, как всегда, был на совещании – при Сталине их проводили по ночам. В разгар заседания к нему в кабинет вошел секретарь и сказал: “Товарищ Черкасский, ваш сын гвоздем удавился”. Бедный папа упал в обморок. В общем, пришлось нас двоих в больницу везти. Отца откачали, мне сделали рентген…

– И как доставали железку?

– Никак – выяснилось, что гвоздь идет шляпкой вниз. Чтобы его обволокло, мне давали кушать кашку, кормили вареной морковкой с котлетами, и он как-то рассосался, исчез или незаметно выпал.

В больнице мне понравилось: чисто, красиво, и через неделю меня привезли туда снова – на этот раз я проглотил металлический шарик от детского бильярда… Когда он грохнулся об унитаз, только чудом фаянс не разбился… Провожал меня медперсонал со слезами на глазах и очень просил родителей впредь не давать ребенку ничего длинного, мелкого и круглого…

– Отец до вашего триумфа дожил?

– Да!

– Он понимал, что вы занимаетесь серьезным делом?

– Думаю, до конца так этого и не осознал, хотя и смягчился, когда я начал приносить зарплату. Правда, она у нас была невелика, но все равно какие-то деньги… На вопрос: “Чем художника радует творчество?” – у нас на студии отвечали так: “Во-первых, возможностью приходить на работу, во-вторых, зарабатывать мало денег, в-третьих, получать удовольствие от процесса, что компенсирует отсутствие денег, а в-четвертых, делать “халтуру”, которая дает много денег и совсем не дает удовольствия”. Сейчас, слава Богу, я вроде бы зарабатываю прилично.

– Неприличный вопрос: прилично -это сколько?

– Так, что хватает на главное: на женщин (в моем возрасте “на любовь” их уже не возьмешь), на выпивку и на друзей…

“ОТДЕЛЬНЫХ КВАРТИР У НАС НЕ БЫЛО, ПОЭТОМУ ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ПРОИСХОДИЛО В ПОДВОРОТНЯХ”

– Кстати, о женщинах. Вам, если не ошибаюсь, 75 лет – возраста мы ж не скрываем…

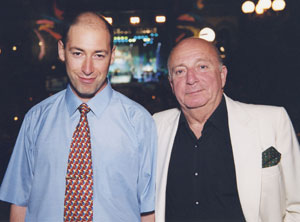

“Худенькие барышни меня не интересуют – женщина должна быть крупной и выше меня”. С Русланой Писанкой |

– Боже упаси – 74. Не будем опережать события!

– С виду добропорядочный человек респектабельной еврейской наружности, на прожженного ловеласа и бабника не похожи, тем не менее общие друзья рассказывали мне, что в Киеве в свое время практически не осталось красивых женщин, которые бы избежали вашего, скажем так, пристального внимания. Это правда?

– Большей частью – легенды и сплетни, которые, как вы понимаете, я распускаю о себе сам. Возвращаются же они ко мне, прибавив в масштабах и обрастая подробностями.

Мое понимание красоты очень своеобразное. Худенькие, мелкие барышни меня не интересуют – женщина должна быть высокой, крупной, полной, выше меня….

– Рубенсовских форм?

– Конечно. Как говорил великий знаток и ценитель прекрасных дам Боря Каменькович: “Неважно, какая женщина, – главное, чтобы она была схвачена в талии”.

– Вам, значит, нужна талия и немножко ниже?

– Не так… Талия и очень много ниже, в разные стороны. Размер эдак 54-56, легкий целлюлитик… Такая, знаете ли, рябь по утреннему морю…

– Раньше, я слышал, киевлянок снимали прямо на Крещатике. У крупных ценителей этого дела там были свои излюбленные точки, где прямо на улице они охмуряли, или, как говорили в то время, клеили красавиц…

– Да-а-а (мечтательно), сейчас так уже не говорят. В годы моей молодости все выглядело очень романтично. Тогда на Крещатик вываливал весь киевский бомонд: ходили туда-сюда смешливые барышни, прогуливались стиляги – очень красивые хлопцы, бродил люд попроще (одетый вроде бы без претензий, но и серым его не назовешь, потому что глаза у всех были бешеные).

– Процесс обольщения – это, по-вашему, искусство?

– Конечно. У меня, например, лучше всего получалось, когда поднимался по улице Ленина – ныне Богдана Хмельницкого… Здесь была уйма интеллектуалок с хорошими фигурами.

Поскольку дам я любил выше себя, завидев подходящую, забегал вперед, становился перед ней и был уже вроде наравне. (Если за женщиной семенишь и заглядываешь ей в лицо, ничего не выйдет). Однажды, знакомясь с девушкой, я так неудачно ее повернул, что непривычно оказался внизу. Задрав голову, сказал: “Здравствуйте!”, но она смерила меня взглядом и тут же отрезала: “До свидания!”.

– Как же происходил процесс знакомства, заигрывания?

– Как говорится, у каждого Додика своя методика, но есть и общие правила. Ни в коем случае нельзя задавать даме вопросы, на которые можно ответить односложно: “да” или “нет”. Говорить надо, во-первых, с напором, во-вторых, не останавливаясь, а в-третьих, если получится, следует выбросить подлежащие, чтобы красавица слышала русскую речь, но не понимала: чего же он хочет? Конечно (улыбается), твои глаза показывают, чего… На губах – легкая улыбка, но главное – говорить, говорить и так тихо-тихо пододвигать ее к подворотне.

– А к подворотне зачем?

– Молодой человек (с пафосом), отдельных квартир тогда почти не было, поэтому в наше время все самое лучшее происходило в подворотнях.

– Хотите сказать, что пользовали девушек…

-…везде!

– Везде – это где? В телефонных будках, на склонах Днепра?

– О-о-о (закатывает глаза), склоны Днепра – самый драматичный вариант, потому что в самое неподходящее время, как назло, скатывался вниз. Пробовал даже ямочки делать для ног – не помогало, скользил все равно. Однажды мы так увлеклись, что перевернулись и тихо съехали. Люди “забивали козла”, и они просто обалдели, увидев, что к ним летит пара вниз головой. Красиво было, молодость!

– Каков, интересно, был при таких знакомствах процент удачи?

– Из 20-30 женщин, которых я из толпы выхватывал, примерно 10 соглашались прийти на свидание.

– То есть один к двум?

– Иногда один к трем – по-разному… Из них шесть приходили, и как правило, две встречи увенчивались победами…

– Сразу?

– Да! В общем, если десяток ежедневно просеивал, неделя была заполнена.

– Стоп: каждый день вы отправлялись на свидание к следующей?

– Конечно! Это теперь стало сложнее. Все-таки возраст, а тогда все зависело только от вдохновения…

Дима, вам не стыдно задавать мне такие вопросы? Мне скоро 75 лет!

“РАЗЪЯРЕННЫЕ ТЕТКИ КРИЧАЛИ: “ДО КАКИХ ПОР К АБРАМОВИЧУ БУДУТ ХОДИТЬ РАЗНЫЕ СИФИЛИТИКИ?”

– Я просто поражаюсь, когда при таком ритме жизни вы занимались мультипликацией?

– Сам не знаю. Я ведь навалял очень много. У нас, мультипликаторов, есть своя мерка – на одну часть (10 минут) отводилось восемь месяцев, и нормально. Федор Савельевич Хитрук, например, сделал за свою жизнь шесть или семь частей, Юра Норштейн что-то около того…

– Потрясающий режиссер…

– Да. Двух гениев я уже назвал, добавлю в эту компанию Эдика Назарова – он тоже потрясающий… У меня же во “Врунгеле” – 13 частей, в “Докторе Айболите” – 7, в “Острове сокровищ” – 11… Итого порядка 40-ка.

– Вернемся к дамам. При таком образе жизни у вас, думаю, нередко возникали проблемы со здоровьем. Мне, например, рассказывали, что, оказавшись как-то в командировке в Одессе, вы не на шутку занемогли и попали к чудо-доктору со странной фамилией Абрамович…

В свои 74 года Давид Янович по-прежнему сексапилен |

– Не знаю даже, стоит ли об этом… В Одессе был другой смешной случай. Меня послали туда спасать художественную картину, которую почти завалили. Жил я в гостинице “Аркадия”, где дежурной была роскошная женщина, мечта поэта. Каждую ночь, чтобы посторонние не проходили в номера, она ложилась прямо в коридоре на втором этаже. Я возвращался со съемки в три часа, подсаживался, и рука, конечно, искала, где бы остановиться.

И вот она (что значит начитанная, романтичная одесситка), помня, что меня как-то не по-русски зовут, с придыханием говорила: “Не надо, Рауль!”. Это было очень смешно…

– Фидель, Рауль – какая, в конце концов, разница… А что же Абрамович?

– В картине, которую я снимал, принимали участие 250 лучших местных девиц. Естественно, один роман плавно переходил в другой, а закончилось это безумие визитом на угол улиц Ленина и Маркса, где жил этот замечательный Абрамович. Прием почему-то был мне назначен на 12 часов ночи.

– Как я понимаю, этот господин был венерологом? Или, чтобы вас не смущать, назовем его дерматовенерологом?

– Дима, ну если ты на переднем крае, там, разумеется, свистят пули, и естественно, иногда попадают осколки. Ну а поскольку все происходило то ли в 76-м, то ли в 77-м году, это было чревато…

В общем, представьте себе: старый дворик, бывший доходный дом – хороший, трехэтажный… Симпатичный фасад, внутри мраморная лестница, которая, правда, немножко уже покосилась…

Поднимаюсь по ней к двери, на которой штук 20 звонков… Мне сказали: нужен нижний… Нажимаю кнопку и слышу: приближаются быстрые лапоточки. Дверь открыл сморщенный хлопчик, росточком метр 20 или метр 50. На вид ему было лет 96 – как я понимаю, этот эскулап пользовал еще Беню Крика и всю портовую Одессу. Не глядя на меня, он скомандовал: “Пошли!”. Идем мы по длинному коридору, а справа и слева открываются двери, и выскакивающие оттуда разъяренные тетки кричат: “До каких пор к Абрамовичу будут ходить разные сифилитики? Прячьте детей! Абрамович, убирайся в свой Израиль!”… За окном ночь, а тут борщом пахнет, котлетами…

– Коммуналка!

– Наконец, мы оказались в крохотной комнате, где, конечно же, стояло пианино, на нем, разумеется, лежала скрипка, а под ним спал мальчик – бодрствующим я его так ни разу не видел. Абрамович протянул мне стаканчик: “Мочитесь!”, посмотрел на содержимое и вытащил свой шприц, еще кованный, весь в амурах. Когда он всадил его в мою бедную задницу, я аж подпрыгнул: “Ой!”. Доктор лишь ухмыльнулся: “А мне вас не жалко!”.

На следующий раз все повторилось: нижний звонок, строй орущих теток и бабок, “эти сифилитики”… В комнате в конце коридора Абрамович скомандовал: “Снимите брюки”. Когда я снял, он удовлетворенно хмыкнул: “А, это вы!”…

– По дырке от укола узнал?

– Ну да! За все это время он ни разу на меня не посмотрел – взгляд его упирался в район моего живота. Когда в меня вонзилась игла, снова я не удержался от “Ой!” и снова услышал, что ему меня не жалко… На третий день доктор посмотрел на стаканчик с мочой и сказал: “Все, она такая чистая, что можете выпить. А теперь поговорим о гонораре”.

Одесса… Дима, о чем вы меня спрашиваете?

“КОЛУМБИЙЦУ Я СКАЗАЛ, ЧТО ИЗ ПОЛЬШИ, ЧТОБЫ В СЛУЧАЕ ПРОКОЛА ВСЕ ВАЛИТЬ НА ПОЛЯКОВ”

– Знаменитый кинорежиссер Георгий Данелия в кругу друзей на бис рассказывает историю о том, как вас пытался соблазнить колумбийский наркобарон. Преувеличивает?

– Нет, все так и было… Когда мы закончили “Остров сокровищ”, меня впервые послали на Кубу…

– К Фиделю и Раулю?

– Почти. Фиделю я даже пожимал руку, а вот Рауля не видел. Сказочный остров, большущий международный фестиваль, жили в роскошной гостинице. Прилетели мы поздно, с собой – бутылка водки, из которой грех было себе не налить…

Ровно в полночь за окном раздалась музыка, и во дворе, где были установлены три огромных подиума, мы увидели огромную толпу шикарных кубинцев – человек, наверное, тысячу… Помните, одно время у мясников считалось, так сказать, бонтоном приходить в Дом кино? Они являлись красиво одетые, с перстнями…

– Для полного кайфа им не хватало только Дома кино!

– Здесь было точно такое же ощущение. Я увидел перстни и понял, что это богатейшие люди. Они танцевали…

-…Тут позволю себе меленькое отступление. Будучи десятиклассником, я однажды пришел на танцы, прищурил глаза (томно прикрыл веки), и девушка, которая на меня посмотрела, тут же написала письмо, дескать, “вы очень мне нравитесь”, попутно объяснив, в какой момент это почувствовала. Тогда я и понял, что с полуопущенными веками просто неотразим, и с этим ушел в жизнь.

В Гавану меня провожали очень смешно. Руководство студии торжественно объявило: “Давид, мы тебя посылаем”, после чего начальник отдела кадров добавил: “Давид, у меня к вам просьба… Пожалуйста, не крадите в магазинах”. Директор подытожил: “Ни с кем не разговаривайте, потому что везде американские шпионы”.

С этим я и уехал. То есть, во-первых, я знал, что очень красивый, когда прищуриваю глаза, а во-вторых, что нельзя ни с кем разговаривать и красть в магазинах. При этом на всю поездку нам дали по четыре с половиной доллара.

В общем, во двор я вышел во всеоружии: прищурив глаза, да еще и с рюмочкой в руках… Вскоре через свои полуприкрытые веки замечаю, что от танцующих отделяется дама в моем вкусе и медленно плывет ко мне… Ну, думаю, клюнула! Дождавшись, когда она приблизилась, резко открыл глаза – передо мной мужик с усиками. Короче, хотя и запретили мне с кем-либо общаться, мы разговорились. Когда мимо прошли две барышни, я ему говорю: “It is very beautiful women”. Идальго проникновенно на меня посмотрел и сказал: “I don’t love women. I love men”, – и я понял, что провокации начались.

– Вы хоть сообщили ему, что приехали из СССР?

– Нет, соврал, что из Польши, чтобы в случае прокола все валить на поляков. Оценив обстановку, я прижался к стенке, чтобы сзади никто не въехал, и мы продолжили беседу. Причем с каждой выпитой рюмкой все лучше понимали друг друга. Даже не представляю как – в основном картиночки рисовали. Он протягивает бумажку: “Сколько тебе лет: 40, 50, 60 или 70?”. Я резво подчеркиваю последнюю цифру (мне не было еще и 50-ти), и идальго приходит в полный восторг. Оказывается, он обожает именно старичков.

На следующий день под дверь мне он подсунул бумажку на испанском языке типа: “Люблю и жить без тебя не могу”, – еще и стишок какой-то. Влюбился… Не надо мне было прикрывать глаза – кто ж перед этим устоит!

Когда мы обедали в ресторане, воздыхатель сидел за столиком напротив и глаз с меня не сводил. Я даже начал нервничать: “Он же из Колумбии, а там наркомафия. Вдруг это наркобарон и меня выкрадут?”. Данелия, который был руководителем нашей делегации, сказал: “Давид, хочешь совет? Ты был в магазине, видел, какая там аппаратура. Нам дали всего по четыре с половиной доллара, а у твоего колумбийца куча денег. Завтра же иди и отдайся ему за достойное вознаграждение… Мало тебя, что ли, на шару ставила раком наша страна? Закрой глаза и получи 500 долларов. Кстати, мне за совет стольник”.

Ой, чуть не забыл, этот любвеобильный идальго мне еще девушку предлагал. “Если хочешь, – сказал, – ты будешь заниматься любовью с ней, а я с тобой”.

– Интересная комбинация…

– План мы обдумывали всей делегацией, крутили и так, и эдак. На следующий вечер снова танцы, и все, елки-палки, провожают меня на подвиг. Представьте: вот он идет, советский человек, сексуальной походкой N 4, с затягом левой ноги и вилянием кормой, зарабатывать полтыщи “зеленых”.

– Так вы уже к своему падению были морально готовы?

– Нет, конечно. Думал, получу деньги и как-нибудь увернусь, встану к стене…

Увидев меня, колумбиец кинулся через весь зал навстречу.

– Глаза у вас были прищурены?

– Нет, уже все – широко раскрыты. Естественно, прежде чем отправиться в будуар, в милой предварительной беседе я должен был прощупать, насколько клиент богат и не стоит ли поднять цену. Но когда мы разговорились, выяснилось, что никакой он не наркобарон, а режиссер, к тому же бедный. Когда я понял, что нас опять, в который раз, хотят обмануть, в знак протеста наша делегация удалилась.

…Данелия сказал, что он этого ожидал, потому что только такое дерьмо и может на меня клюнуть.

“СО МНОЮ ЖЕНА РАЗВЕЛАСЬ, А Я С НЕЮ – НЕТ”

– Между прочим, это был мой не первый опыт общения с гомосексуалистами. С этим явлением я познакомился еще совсем юным, когда в институте учился. Помню, иду с чертежами к себе на Прорезную и вдруг меня останавливает плюгавенький человечек: “Простите, вы студент?”. Я гордо: “Да”. – “Можно вас на минутку? Только давайте зайдем в парадное – тут неудобно, люди мешают”. А мы ведь тогда еще о гомосексуалистах ни сном ни духом и слова-то такого не знали.

Пошел я за ним, абсолютно ничего не подозревая, а человечек несет какую-то чушь… Мол, у него брат очень испорченный, может не поступить в институт, а ему так хочется, чтобы младшенький получил диплом. Вдобавок этот развратный братец якобы научил его какому-то “методу ушка”. “Сначала, – говорит, – нужно поцеловать женщину вот сюда”, – и на мне все это воспроизводит. Но это же 53-й год, я лопух лопухом. Он тихо пальцами водит, а у меня пока и в голове ничего нет. На всякий случай кладу чертежи на то место, к которому он подбирается, и когда, наконец, до меня доходит, что к чему, бью его тубусом по голове и, крепко возбужденный, убегаю…

Самое интересное, что лет через 10 у этой истории было продолжение. Иду как-то по Крещатику, смотрю – он! Абсолютно не изменился, такой же рыжий, такой же махонький…

-…и снова без брата…

-…но с мыслями о нем. Идет этот хлопец следом за каким-то большим красавцем как привязанный: тот в аптеку свернул – он за ним… На меня никакого внимания! Тут я как осерчал на него: мол, как это понимать? Тогда хотел, сейчас – нет? Обидно, Дима!

– Не знаю, Давид Янович, что из услышанного о вас правда, а что нет, тем не менее даже не представляю, каково вашей жене с вами жить. У вас, кстати, большая разница в возрасте?

– Нет, лет 16-17.

– Действительно, маленькая. Она не обижается, когда все эти истории до нее доходят?

– Во-первых, я стараюсь Наташу от этого оградить, а во-вторых, она так увлечена своей работой (супруга тоже мультипликатор), что на меня никакого внимания не обращает. Это, кстати, очень выгодная позиция. В браке главное – так построить свою жизнь, чтобы не было дрязг, ссор, каких-то ненужных сложностей.

– Говорят, вы с ней расходились, снова сходились…

– Точнее сказать: она со мною разведена, а я с нею нет.

– Это как?

– Да просто. Дело давнее – сыну Саше было, по-моему, лет пять или шесть. Наташа тогда еще замечала меня и подала на развод.

– Застала вас с кем-то?

– Нет – нашла фотографии с женщинами и приклеила их на стену.

– Так вы ко всему еще и фотографироваться любили?

– Я вас умоляю: ничего там такого не было – обыкновенные портреты. Это случилось в 86-м, когда рванул Чернобыль. Женщины с детьми уехали из Киева, а мужики остались. Естественно, собирались компании. Кто-то щелкнул меня в обнимку с моими дамами, а Наташа, обнаружив компромат, обиделась. Сказала: “Вот заявление в суд, нужна твоя подпись”. Я и подмахнул бумажку не глядя…

Суд произвел на меня неизгладимое впечатление. Маленькая комнатка, сидят двое: судья и какой-то совершенно испитой человек. Судья читает Наташино заявление, потом смотрит на меня, опять читает… “Вы видели это?” – спрашивает меня. “Да!” – говорю. “Тут написано, что каждый день вы приходите домой пьяный, гоняетесь за всеми с ножом по квартире, а соседи вас утихомиривают”… Тут я понял…

-…что не все прочитал…

– В ужасе только и смог выдавить: “Да! Согласен!”. Судья интересуется: “Так, может, вас на принудительное лечение направить?”. Тут уже я подскочил: “Нет! Там не все правда!”, Наташа тоже испугалась. Потом она пошла в суд, оформила документы о расторжении брака, а я не захотел, поэтому у меня в паспорте стоит штамп, что я женат, а у нее нет. Кстати, позднее, когда на евреях выезжали за границу, она опять хотела выйти за меня замуж, но я сказал, что, во-первых, ехать не собираюсь, а во-вторых, за мной надо ухаживать.

– Она с вами живет по сей день?

– Да, причем замечательно.

– Простила и все забыла?

– Давным-давно.

– Чтобы окончательно расставить все точки над “i”, последний вопрос на личную тему. Глядя на озорной блеск в ваших глазах и подтянутую фигуру, зная о вашем увлечении горными лыжами, 74 года вам не дашь ни за что. Скажите, вы по-прежнему клеите девушек на Крещатике?

– Если честно, молодые меня не интересуют. Мой возраст – от 30-ти до 40-ка, очень хороши бывают 45-летние. Так, кстати, было всегда: я ни в школе на молодняк не смотрел, ни в институте… Дело в том, что когда мне было лет 13, в эвакуации меня соблазнила одна дама. Роскошные формы, внешнее недоступная, но с легкой развратцей на лице.

– Она была замужем?

– Да, но шла война. Поймала меня, когда я воровал у ее мужа порох, и…

– Каким образом это происходило?

– Нет, что угодно, только не это! Короче, с тех пор меня и заклинило. Люблю больших, властных дам с порохом.

– Сколько женщин вращается сегодня на вашей орбите?

– Каждая из них думает, что она одна. И пусть думает.

– Ответ настоящего мужчины. Давид Янович, снимая мультипликационные фильмы, вам никогда не хотелось перейти к художественным картинам?

– Вы знаете, нет. Что мне хотелось бы, так это совместить актерство с мультипликацией. В 92-м году в Ялте я уже снял довольно много материала для фильма “Сумасшедшие макароны”. Действие происходило в Древнем Риме, в средние века на пиратских галеонах и во времена нэпа. Персонаж разговаривал с невидимкой, которого я должен был дорисовать. Это было очень эффектно, потому что актеры снимались хорошие: Семен Фарада, Мамука Кикалейшвили, Саша Филиппенко… Мне только осталось сделать мультипликацию, но завершить работу не успел: деньги кончились, все рассыпалось. Материал до сих пор лежит, хотя он уже все равно устарел.

“ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ АКТРИСЫ?”

– Сегодня приходится слышать, что техника рисованных мультипликационных фильмов скоро уйдет в прошлое -все будут делать компьютеры…

– Я с этим категорически не согласен. Вы же понимаете, Дима, не важно, что у тебя в руках: ручка, карандаш или компьютер, – все равно ты этим управляешь. Кстати, сейчас я пишу заявку по моим “макаронам” – фильм будет называться “Звездные спасатели”. Там, где снимались актеры, я собираюсь их сделать в 3D-анимации: частично изображение объемное, компьютерное, а остальное рисованное. Логически это может быть, потому что действие происходит на какой-то планете, где рисованные человечки живут, – что-то вроде “Гиперболоида инженера Гарина”… Уверен: если нарисовать смешных персонажей и сделать их в 3D-анимации, это будет красиво по форме.

– Ваши ленты озвучивали Гердт, Джигарханян, Яковлев. Сложно с такими мастерами работать?

– Очень легко. Друг друга мы понимали с первого взгляда, получалась такая взаимодедукция. Ты им что-то рассказываешь, они выполняют намного лучше, ну а уже потом, отталкиваясь от их голосов, я иначе рисую анимацию. Понимаете, актер заражает, и это прекрасно.

– По мере приближения выборов на наших телеэкранах появляются очередные агитационные мультсериалы. Никогда не принимали участия в их создании?

– Нет, от этого я далек, абсолютно. Занимаюсь своим делом, которое ни к большой, ни к средней, ни к малой политике отношения не имеет, даже не очень понимаю, что это такое. По-моему, там вращаются люди своеобразные. Если раньше какие-то иллюзии у меня были, то сейчас большая девальвация произошла. Наверное, никогда не надо называть то, что делаешь, революцией, потому что законы у нее очень жесткие: едва одержав победу, революционеры ссорятся, тянут одеяло на себя, и все возвращается на круги своя…

– Давид Янович, через вашу жизнь прошло столько выдающихся людей, что впору писать мемуары… Если представить, что вас занесло на необитаемый остров, но перед этим сказали: “Выберите себе пять человек и живите вместе”, кого бы с собой взяли?

– Остров большой или маленький?

– Вам бы хватило…

– Взял бы пять женщин и расселил их в разных местах, чтобы они друг о друге даже не догадывались.

– Это были бы актрисы?

– (Обиженно). При чем здесь актрисы? Просто роскошные барышни!

– Смотрю на вас и удивляюсь: как вы в своем возрасте умудрились сохранить такой заряд бодрости, оптимизма, такое потрясающее чувство юмора? Это гены, что-то врожденное?

– Я и сам над этим не раз размышлял. Знаете, у меня есть знакомые, которые не любят все. Светит солнце – им жарко, льет дождь – холодно, снег – вообще отвратительно. Утро – плохо, день – еще хуже… По-моему, это очень большой дар, когда человек рождается оптимистом, когда ему все нравится – пусть это и попахивает легким идиотизмом. То, что мне не по душе, я просто вычеркиваю из жизни, не обращаю на это внимания, – у меня своя среда, параллельная, я окружаю себя людьми, которые мне симпатичны и приятны.

– Просыпаясь, вы с радостью думаете о предстоящем рабочем дне?

– Нет, но если при этом у меня ничего не болит – уже хорошо. Если на ночь выпил, утром легкий хмель в крови еще бродит, ты ощущаешь его остатки, и все вокруг кажется симпатичным… Как пела Эдит Пиаф: “Жизнь в розовом цвете”.

“В СВОИ 74 ЛЮБЛЮ ТАНЦЕВАТЬ РОК-Н-РОЛЛ. ЭТО МОЙ ТАНЕЦ, НА НЕМ Я ВОСПИТАН”

– До перестройки эстрадная, театральная, киношная и художественная богема до безобразия много пила. Люди просто пропадали, гибли на рабочих местах. Вы тоже были, как я слышал, не дурак выпить. Интересно, сколько могли осилить за один присест?

С Дмитрием ГордономФото Александра ЛАЗАРЕНКО |

– Скажу, сколько готов выпить сейчас. За вечер 500 граммов коньяка. Это если с хорошей едой, за изысканной легкой беседой, обязательно с танцами. Танцевать обожаю!

– Наутро голова не болит?

– Вот, например, вчера я выпил 600 граммов и чувствую себя замечательно. А какая хорошая была компания!

– Не секрет, что на танцплощадке равных вам нет, и танцуя, вы, говорят, можете покорить любую женщину. Вы этому учились или что-то внутри бродит?

– Да не бродит оно – с этим надо родиться!

– Какие танцы вы любите?

– Рок-н-ролл.

– Вы и сегодня его отплясываете?

– Конечно. Это мой танец, на нем я воспитан. Правда, сейчас он уже слегка адаптированный, не такой, как у физкультурников… Я и танго люблю, а вот вальс ни разу в жизни не танцевал.

– Как известно, вы один из отцов-основателей фестиваля анимационных фильмов “Крок”. Проводя его, вы не останавливаетесь где-то в гостинице, чтобы чинно, как люди, провести нормальное мероприятие, а садитесь на пароход и плывете вокруг света…

– Ну, не вокруг света – вниз по Днепру, но до Ялты доходили. Просто мультипликаторы – это особая категория людей. На студии Довженко, на других студиях режиссеры почему-то не ладят друг с другом, как-то не любят коллег…

-…я даже догадываюсь почему…

-…а у нас всегда была творческая атмосфера и веселье. В футбол каждый день мы играли по два часа – даже не понимаю, когда кино делали. Работа шла как-то радостно…

– Представляете, сколько бы вы успели сделать, если бы не тратили время на дам?

– Не уверен, не уверен…

– Миллионам телезрителей вы стали известны не по мультипликационным шедеврам, в которых ваше лицо не появлялось, а благодаря передаче “Золотой гусь”, шедшей на телеэкранах несколько лет. Вам не казалось, что слава эта, пусть и беспроигрышная, но сомнительная?

– Нет, мне очень нравилось приходить на съемки. Во-первых, компания была очень хорошая, во-вторых, шли какие-то легкие разговоры… Потом мы садились за стол, и я с удовольствием слушал, как ребята рассказывают анекдоты. Вовка Быстряков, покойный Толик Дьяченко, Валера Чигляев, Женя Паперный делали это просто потрясающе.

– Часто ли в анекдотах слова надо было заменять сигналом “бип”?

– Да, и в программу они впоследствии не входили.

– Зачем же рассказывали? Для себя?

– Ну да, чтобы развеселить ребят. Один раз, помню, так и не смог довести анекдот до конца – забыл. Сколько было смеха! После этого я постоянно делал вид, что забываю, – хотел доставить ребятам удовольствие. Вы даже не представляете, какое тут начиналось веселье: мне и самому было смешно.

– Какой анекдот из вами рассказанных самый любимый?

– Сидят две англичанки у камина, вяжут. Одна говорит: “Дорогая, мы столько знакомы… Забыла только, как тебя зовут”. Вторая задумалась: “На когда это тебе нужно?”…

Слушайте, недавно приятель рассказал анекдот э-э-э… эстетский. Судят какого-то большого начальника за то, что он изнасиловал уборщицу. Он говорит: “Ну поймите, день был совершенно безумный. Спущусь-ка я, думаю, не на лифте, а по лестнице. Смотрю, на втором этаже стоит дама в интересной позе, моет пол. Ну, я сзади пристроился и…”. Даму спрашивают: “А вы что же?”. Она объясняет: “Ну что? Мою пол, и вдруг кто-то сзади пристраивается”. – “Чего же вы не отодвинулись вперед?”. – “Как? По чистому?!”…

– Лично мне, Давид Янович, кажется, что сегодня время менее легкое и беззаботное, чем было до перестройки. Раньше снимали какие-то бесшабашные, дышащие легкостью и весельем картины – в том числе и мультипликационные. Не связываете это с тем, что сейчас слишком много времени люди творческие посвящают поискам денег, заняты борьбой за выживание и зачастую им не до философского осмысления реальности, не до творчества?

– Что толку страдать о том, что было когда-то, – делу этим не поможешь. Просто тогда мы были молоды и мне было абсолютно все равно, есть деньги, нет их… У меня было два списка: этим отдать, у тех одолжить… Постепенно я всех сводил, и они уже друг с другом рассчитывались, минуя меня…

Сейчас об украинском кино говорить не приходится, потому что нет денег. Плюс растянувшиеся на два года выборы: то с президентом не могли определиться, теперь вот с Верховной Радой… Властям не до нас, не до кино: у них свои дела, – и я их понимаю…

– А жизнь проходит!

– (Грустно). Проходит… Между прочим, сейчас у меня есть два мощных заказа: полнометражная картина “Старик Хоттабыч” и “Звездные спасатели”, о которых уже упоминал. Все это, правда, московские проекты. В России очень большой подъем, но как только в Украине появятся деньги, и у нас кино возродится – много молодых сейчас под парами.

– С вами можно общаться бесконечно, и самое грустное в нашей беседе то, что она пролетела, как одно мгновение…

– Что, уже конец?

– Увы. Благодарю вас за то, что вы есть, что вы такой оптимист и излучаете радость. Хочу пожелать вам сделать еще не один фильм, потому что, вопреки анекдоту армянского радио, любим мы вас в первую очередь все-таки за это… Спасибо!

– Не за что, Дима, – как говорится, был рад. Напоследок, может, что-нибудь спеть?

– А кстати…

– Вот только петь я не умею…

Опубликовано 01.11.2018 20:48